17 Feb लवणीय और क्षारीय मृदाओं का सुधार

Improvement of saline and alkaline soils

मृदाओं में अधिकांश मृदाये लवणीय हैं जिनका समुचित सुधार सतही मृदा से लवणों का निक्षालन ढलान के नीचे की ओर जल निकास नाली बनाकर किया जा सकता हैं इन मृदाओ में लवण सहिष्दु किस्मो का चयन कर फसलो की खेती करना अधिक लाभप्रद रहता हैं l

क्षारीय मृदाओ का शेत्रफल करीब 18 से 20% हैं तथा ये मृदाऐ चूनायुक्त भी हैं l इन मृदाओ के सुधार हेतु निम्न प्रक्रियाए अपनानी चाहिए l

इन मृदाओ को सुधारने की विधियों को तीन समूहों में वर्गीकृत किया जाता हैं:-

- भौतिक एवं जल –तकनीक सुधार

- रासायनिक सुधार

- जैविक सुधार l

1. भौतिक एवं जल – तकनीक सुधार :-

यांत्रिक विधिया इन मृदाओ के भौतिक गुडों को सुधारने के लिए प्रयोग की जाती हैं l ये विधिया गहरी जुताई, अवमृदा गहरी जुताई, बालू भरावन तथा प्रोफाइल का उलटना –पलटना हैं l पहली तीन विधिया जल अन्तः स्यंदन को सुधारती हैं l

मृदा पृष्ट पर उपस्थित कठोर परत को यांत्रिक साधनों से तथा अवमृदा में उपस्थित कठोर परतों को अवमृदा की गहरी जुताई से तोडा जाता हैं l जल एवं वायु पारगम्यता को बालू भरावन से सुधारा जाता हैं l प्रायः जल-तकनीक सुधार विधि सभी सुधार विधियों (जैविक, रासायनिक या भौतिक ) का एक आवश्यक भाग हैं l

मृदा की सतह को खुरच कर-

मृदा की उपरी सतह पर सफ़ेद परत के रूप में उपस्थित लवणों को खुरच कर हटाया जा सकता हैं l यह एक सरल उपाय हैं , परन्तु जितना सरल हैं उतनी ही कीमती हैं l 15 से 30 से. मी. गहरायी तक लवण खुरचते हैं और खुर्ची हुई मृदा को खेत से बाहर कर देते हैं l यह तरीका बहुत उपयोगी नही हैं, क्योंकि नीचे से लवण थोड़े समय बाद पुनः ऊपर आ जाते हैं l

नीक्षालन:-

इस क्रिया द्वारा लवणों को जल में विलय करके जड़ शेत्र से नीचे ले जाया जाता हैं ताकि पौधो पर लवणों का बुरा प्रभाव न हो सके l निक्षालन हेतु इतना जल देना चाहिए जो की फसलो की जरुरत के साथ-साथ निक्षालन मांग को भी पूरा कर सके l निक्षालन मांग सिचाई के जल का वह भाग हैं जो लवणता को निश्चित स्तर पर रखने के लिए जड़ शेत्र से नीचे जाना चाहिए l

सिंचाई जल जितना अधिक लवणीय होगा उतना ही अधिक निक्षालन मांग होगी अर्थात उतना ही अधिक पानी निक्षालन हेतु लगाना पड़ेगा l यह विधि उन मृदाओं में अपनानी चाहिए जिनमे भौम जल स्तर नीचा हो l ग्रीष्म ऋतु निक्षालन के लिए अति उत्तम होती हैं l इस विधि में खेत को छोटे-छोटे टुकडो में बांटकर उसकी मेडबंदी कर देते हैं जिससे खेत में पानी पर्याप्त मात्रा में रुक सके l

इसके बाद खेत में जल पर्याप्त मात्रा में भर दिया जाता हैं l यदि मृदा के नीचे कड़ी परत हो तो गहरी जुताई करनी चाहिए मृदा कड़ाकार अत्यंत महीने हो तो जुताई के समय खेत में बालू मिलाना निक्षालन में काफी सहायक होता हैं l निक्षालन के लवणों के साथ पोषक तत्त्व मुख्यतः नाइट्रोजन की हानि होती हैं, इसलिए निक्षालन के बाद फसलो को उगाने के लिए आवश्यक से अधिक उर्वरक डालने चाहिए l

खाई खोदकर :-

इस विधि से थोड़ी-थोड़ी दूरी पर खाईया खोदते हैं. खाई की चोड़ाई और गहराई निश्चित नहीं होती l खेत के किसी एक किनारे पर खाई खोदकर उसकी मिटटी को डौल के ऊपर दाल देते हैं और इसके ठीक बगल में कुछ स्थान छोड़कर उसकी दूसरी खाई खोदते हैं l इसकी मिटटी को प्रथम खाई में इस प्रकार भरते हैं की उपरी लवण तथा क्षारयुक्त मिटटी नीचे तथा नीचे वाली मिटटी ऊपर हो जाये l

विलेय लवणों का उपरी सतह से बहाना:-

खेत में पर्याप्त मात्रा में पानी भर दिया जाता हैं जिससे ऊपर की सतह के लवण पानी में घुल जाते हैं l इसके बाद पानी को खेत से बहा देने पर लवणों की अधिकांश मात्रा पानी के साथ बहकर निकल जाती हैं l

जल निकास:-

फसल की आवशयकता से अधिक प्रष्ठिय या भूमिगत फालतू जल को भूमि से बहार निकाल सेना जल निकास कहलाता हैं l यह दो तरीको से किया जाता हैं l

अ . खुला जल-निकास:- इस प्रकार के जल निकास में खेत में गहरी नाली बनाई जाती हैं l नालियों की संख्या व अन्य कारको पर निर्भर करता हैं l

ब. टाइल द्वारा जल निकास:- टाइल कंक्रीट से बने सिलिंडर होते हैं जिनका व्यास 10-25 से.मी. तथा लम्बाई 40 से 60 से.मी. होती हैं l

2. रासायनिक सुधार:-

रासायनिक विधियों का मुख्य उद्देश्य सोडियम युक्त मृदाओं को रासायनिक सुधारको का उपयोग करके साधारण कैल्शियम मृदा में परिवर्तन करना हैं l इन रासायनिक पदार्थो को तीन भागो में विभाजित किया जा सकता हैं l

- विलय कैल्शियम लवण:- कैल्शियम क्लोराइड,जिप्सम तथा फोस्फोग्य्प्सुम

- कम विलय कैल्शियम लवण:- चुना पत्थर, गन्ना मिलों से प्राप्त उपजात, चुना पदार्थ

- अम्ल तथा अम्ल उत्पादक:- सल्फर, गंधक का अम्ल, द्रव सल्फर ड्राई ऑक्साइड, एल्युमीनियम सलफेट, फेरस सलफेट, लाइम सल्फर l

शारिय मृदाओं को विभिन्न सुधारको के अनुक्रिया के आधार पर तीन वर्गों में वर्गीकृत किया जाता हैं l

1. मृदाए जिनमे शारिय खनिज कार्बोनेट होते हैं

2. मृदाए जिनका पी.एच. मान 7.5 से कम होता हैं तथा शारिय खनिज कार्बोनेट्स आयंस को विस्थापित करके Na.क्ले को co.क्ले बदलते हैं.

3. Na2CO3+ CaSO4 = CaCO3 + Na2SO4 (Leachable) यह जल में 0.25 % विलय हैं l इसका प्रभाव इसकी महीनता पर निर्भर करता हैं l औसतः एक मि.ली. एक़ुइवलेन्त प्रति 1०० ग्राम मृदा विनिमय सोडियम को एक हेक्टेयर भूमि की 30 से.मी. गहराई तक हटाने के लिए 48 क्विंटल जिप्सम की आवश्यकता होती हैं l वर्षा ऋतु से पहले खेत की जुताई करके जिप्सम को फेलाना चाहिए l जुताई द्वारा इसको मृदा में मिला देना चाहिए l जल की काफी मात्रा को खेत में लगभग 10 से 15 दिनों तक भरा रखने की आवशयकता होती हैं l

फोस्फोज्य्प्सुम :-

खानों के अतिरिक्त जिप्सम कई रासायनिक कारखानों से भी उप-उत्पाद के रूप में प्राप्त होता हैं l इसमें लगभग 90% जिप्सम तथा 1-2% फ्लौरिन होती हैं l इसका प्रयोग क्षारीय मृदाओं को सुधारने क लिए सफलतापूर्वक किया जा सकता हैं l

सल्फर:-

यदि मृदा में अविलय कैल्शियम की मात्र अधिक हो तो इसी संचित कैल्शियम को मृदा सुधार हेतु काम में लाया जा सकता हैं l इसके लिए मृदा को पलटने वाले हल से गहरी जुताई करके सल्फर का बारीख चुरा फेला देना चाहिए l सल्फर के ऑक्सीजन से मृदा में सुल्फुरिक अम्ल बनता हैं जो मृदा के विलय कैल्शियम को विलय रूप में परिवर्तित करता हैं l

सल्फुरिक अम्ल:-

धात्विक सल्फर मृदा में ओक्सीकृत होकर H2SO4 बनाता हैं l

द्रव्य सल्फर डाई–ऑक्साइड:-

सिंचाई जल के साथ इसका प्रयोग करते हैं,यह जल के साथ सुल्फुरोउस अम्ल सुल्फुरिक अम्ल पैदा करती हैं, जो एक प्रबल अम्ल हैं l

आयरन सलफेट तथा एल्युमीनियम सलफेट:-

यह दोनों अम्लीय लवण हैं l

चूना पत्थर का प्रयोग:-

इसे 5 से कम पी.एच. वाली मृदाओं में प्रयोग करते हैं, इस पी.एच. पर यह अधिक और इससे अधिक पी.एच. पर अविलय होता हैं l

कैल्शियम पोल्य्सुल्फाते का प्रयोग:-

इससे भी मृदा क्षारीयता दूर की जा सकती हैं.

पाइराइट्स का प्रयोग:-

पाइराइट्स आयरन एवं सल्फर युक्त खनिज हैं तथा इसका रासायनिक संगत FeS2 होता हैं l इसका रासायनिक संगठन हैं: कुल सल्फर 22-24%, आयरन 20-22%, MgO 0.5-0.6%, CaO 0.1%, एल्युमीनियम 6-8%, सिलिका 35-40%, कार्बन 2-3%, जिंक 02%, कॉपर 0.05% तथा मैंगनीज 0.01% चूनेदार ऊसर मृदा में पाइराइट्स अधिक उपयोगी सिद्ध होते हैं l इसके द्वारा बनाया गया H2SO4 मृदा के CaCO3 से क्रिया करके कैल्शियम सलफेट बनाता हैं जो मृदा को कैल्शियम मृदा में परिणित कर देता हैं l

3. जैविक सुधार:-

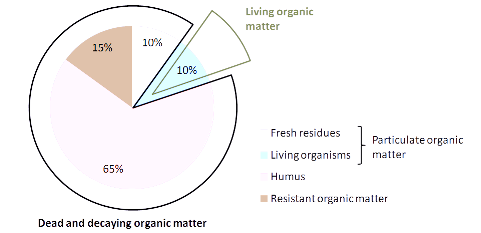

कार्बनिक पदार्थ सड़ने पर CO2 तथा कार्बनिक अम्ल पैदा करते हैं l ये अम्ल अविलय कैल्शियम लवणों को विलय करके मृदा क्षारता को कम करते हैं l इसमें मुख्य हैं: गोबर की खाद, सीरा, प्रेस्स्मुद, हरिखादे, फसलो के अवशेष तथा विभिन्न खरपतवार जेसे कटाली l

सीरा तथा प्रेस्स्मुद:-

इसका संगठन हैं: कार्बोहायड्रेट 60-70%, पोटाश 4.5%, चूना 2%, P2O5 0.5%, नाइट्रोजन 0.5%, Fe2O3 तथा Al2O3 0.5% तथा शेष मात्रा जल की होती हैं l

हरी खाद तथा अवशेष:-

हरी खाद सड़ने पर क्षारों को उदासीन करने के अतिरिक्त पौधों को प्राप्य पोषको के भी स्त्रोत हैं l प्रयोग किये जाने वाली हरी खादों में से ढैंचा या जंतर ऊसर मृदाओं पर सफलतापूर्वक उगाया जा सकता हैं l अन्य हरी खादे ,ग्वार तथा सनई भी उगाई जाती हैं l ढैंचा की कोशिका रस का पी.एच. 4.0 होता हैं और कैल्शियम ऑक्साइड 34.2% होता हैं l

कटाली खरपतवार का प्रयोग:-

यह शारिय मृदाओं क लिए कार्बनिक पदार्थ का अच्छा स्त्रोत हैं l शुष्क आधार पर इनका संगठन इस प्रकार हैं- KNO3 1.8%, CaHPO4 0.3%, CaSO4 0.4%, कार्बनिक अमले 4.2%, शर्कराये 9.8%. इसे चूरन रूप में (2.5 टन/हेक्टेयर) मृदा में मिलाया जाता हैं l

Authors:

1नीशू जोशी एवं 2सौरभ जोशी

1कृषि अनुसंधान उप-केंद्र, सुमेरपुर, पाली (कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर)

2कृषि महाविद्यालय , नागौर (कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर)

Corresponding author email – neeshu.joshi@gmail.com