20 Feb टिड्डीयों के प्रकोप एवम इसका नियंत्रण

Locust outbreaks and their control

विश्व में मनुष्य से भी पहले कीटों का अस्तित्व रहा है। वे जमीन के नीचे से लेकर पहाड़ी की चोटी तक सर्वव्यापी हैं। कीट मनुष्य की जिंदगी से बहुत अधिक जुड़े हुए हैं। इनमें से कुछ मनुष्यों के लिए लाभदायक हैं और कुछ बहुत अधिक हानिकारक हैं।

कृषि के लिए हानिकारक कीटों मे से एक रेगिस्तानी टिड्डी है जो विश्व में सबसे अधिक हानिकारक कीट है। टिड्डियां अनंतकाल से ही मनुष्य के लिए संकट बने हुए हैं।

टिड्डियां छोटे सींगों वाले प्रवासी फुदके होते हैं जिन पर बहुत से रंगों के निशान होते हैं और ये बहुत अधिक भोजन खाने के आदी होते हैं। ये झुंड (वयस्क समूह) और हापर बैंड्स (अवयस्क समूह) बनाने में सक्षम होते हैं।

ये प्राकृतिक और उगाई हुई वनस्पति को बहुत अधिक क्षति पहुंचाती हैं। यह वास्तव में सोए हुए दानव हैं जो कभी-भी उत्तेजित हो जाते हैं और फसलों को बहुत अधिक क्षति पहुंचाते हैं जिसके परिणामस्वरूप भोजन और चारे की राष्ट्रीय आपातकालीन स्थिति पैदा हो जाती है।

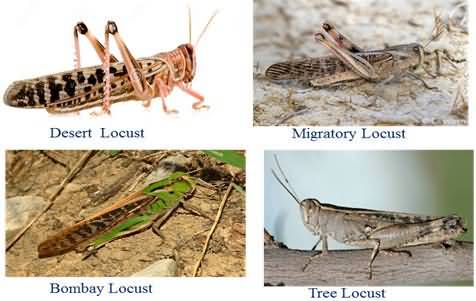

विश्व में टिड्डियों की निम्नलिखित 10 प्रमुख प्रजातियां पाई जाती हैं:-

| क्र.सं. | टिड्डी का नाम | वैज्ञानिक नाम |

| 1. | रेगिस्तानी टिड्डी | शिस्टोसरका ग्रेगेरिया |

| 2. | बोम्बे टिड्डी | नोमेडेक्रिस सुसिंक्टा |

| 3. | प्रवासी टिड्डी | लोकस्ट माइग्रेटोरिया मेनिलेंसिस; लोकस्ट माइग्रेटोरिया माईग्रेटोरिया-ओइड्स |

| 4. | इटेलियन टिड्डी | केलिप्टामस इटेलिकस |

| 5. | मोरक्को टिड्डी | डोसिओस्टोिरस मोरोक्केनस |

| 6. | लाल टिड्डी | नोमाडेक्रिस सेप्टेमफेसियाटा |

| 7. | भूरी टिड्डी | लोकस्टा्ना पार्डालिना |

| 8. | दक्षिणी अमेरिकन टिड्डी | शिस्टोसरका पेरेनेंसिस |

| 9. | आस्ट्रे्लियन टिड्डी | क्रोटोइसिटिस टर्मेनिफेरा |

| 10. | वृक्ष टिड्डी | ऐनेक्रिडियम प्रजाति |

भारत में केवल चार प्रजातियां अर्थात रेगिस्तानी टिड्डी (शिस्टोिसरका ग्रेगेरिया), प्रवासी टिड्डी (लोकस्टा माइग्रेटोरिया), बोम्बेे टिड्डी (नोमेडेक्रिस सुसिंक्टा) और वृक्ष टिड्डी (ऐनेक्रिडियम प्रजाति) पाई जाती हैं। रेगिस्तानी टिड्डी भारत में और इसके साथ-साथ अन्य महाद्वीपों के बीच सबसे प्रमुख नाशीजीव प्रजाति है।

रेगिस्तानी टिड्डी प्रसार

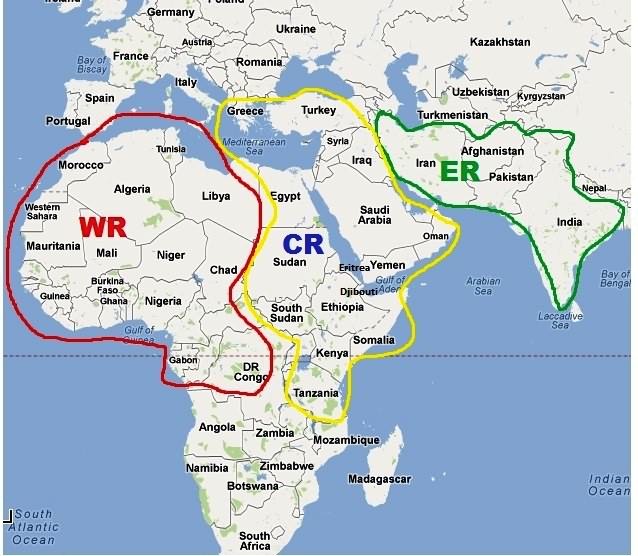

रेगिस्तानी टिड्डी के प्रकोप से प्रभावित क्षेत्र लगभग 30 मिलियन वर्ग किलोमीटर है जिसमें लगभग 64 देशों का सम्पू्र्ण भाग या उनके कुछ भाग शामिल हैं। इनमें उत्तर पश्चिमी और पूर्वी अफ्रीकन देश, अरेबियन पेनिनसुला, दक्षिणी सोवियत रूस गणराज्य , ईरान, अफगानिस्तान और भारतीय उप-महाद्वीप देश शामिल हैं।

टिड्डी प्रकोपमुक्त अवधि के दौरान जब टिड्डियां कम संख्या में होती हैं तब ये शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्र के बड़े भागों में पाई जाती हैं जोकि बाद में अटलांटिक सागर से उत्तर-पश्चिम भारत तक फैल जाती हैं। इस प्रकार ये 30 देशों में लगभग 16 मिलियन वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में पाई जाती हैं।

रेगिस्तानी टिड्डी से नुकसान

ऐतिहासिक रूप से रेगिस्तानी टिड्डी हमेशा से ही मानव कल्याण की दृष्टि से बड़ा खतरा रही है। प्राचीन ग्रंथों जैसेकि बाइबल और पवित्र कुरआन में रेगिस्तानी टिड्डी को मनुष्यो के लिए अभिशाप के रूप में माना गया है।

टिड्डी द्वारा की गई क्षति और नुकसान का दायरा इतना बड़ा है जोकि कल्पना से भी परे है क्योंकि इनकी बहुत अधिक खाने की क्षमता के कारण भुखमरी तक की स्थिति उत्पनन्न हो जाती है। औसत रूप से एक छोटा टिड्डी का झुंड एक दिन में इतना खाना खा जाता है जितना दस हाथी, 25 ऊंट या 2500 व्यक्ति खा सकते हैं।

टिड्डियां पत्ते, फूल, फल, बीज, तने और उगते हुए पौधों को खाकर नुकसान पहुंचाती हैं और जब ये समूह में पेड़ों पर बैठती हैं तो इनके भार से पेड़ तक टूट जाते हैं।

टिड्डी प्ले्ग और उतार-चढ़ाव

रेगिस्तानी टिड्डी का आक्रमण सामान्यतया प्लेग चक्र के प्रारंभिक चरणों में होता है (टिड्डियों के व्याापक प्रजनन, झुंड बनाना और उससे फसलों को होने वाली क्षति की लगातार दो वर्ष से अधिक अवधि को प्लेग अवधि कहते हैं!

उसके बाद 1 से 8 वर्ष की बहुत कम टिड्डी गतिविधियों को टिड्डी प्रकोपमुक्त अवधि कहते हैं जिसके बाद फिर से अगली प्लेग अवधि आती है। भारत ने पिछली दो शताब्दियों के दौरान निम्नानुसार कई टिड्डी प्लेग और उतार-चढ़ाव देखे हैं:-

पुर्वकाल मे टिड्डी प्लेग निम्नलिखित वर्षों के दौरान टिड्डी प्लेग पाया गया- 1812-21, 1843-44, 1863- 67, 1869-73, 1876-81, 1889- 91, 1900-07, 1912-20, 1926-30, 1940-46, 1949-55 and 1959-62

विभिन्न वर्षों के दौरान पाए गए टिड्डी उतार-चढ़ाव

| वर्ष | टिड्डी झुंडों के आक्रमणों की संख्या |

| 1964 | 004 |

| 1968 | 167 |

| 1970 | 002 |

| 1973 | 006 |

| 1974 | 006 |

| 1975 | 019 |

| 1976 | 002 |

| 1978 | 020 |

| 1983 | 026 |

| 1986 | 003 |

| 1989 | 015 |

| 1993 | 172 |

| 1997 | 004 |

स्त्रोत: कृषि एवम किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार

वर्ष 1998, 2002, 2005 , 2007 और 2010 के दौरान छोटे स्तर पर भी स्थानीय टिड्डी के प्रजनन की सूचना मिली थी जिस पर नियंत्रण कर लिया गया। वर्ष 2010 से 2012-13 तक स्थिति नियंत्रण में रही और बड़े स्तर पर टिड्डी के प्रजनन और उनके झुंडों की कोई सूचना नहीं प्राप्त हुई। तथापि, राजस्थान और गुजरात राज्यों में कुछ स्थानों पर समय-समय पर रेगिस्तानी टिड्डी के कहीं-कहीं पर मौजूद होने की सूचना प्राप्त हुई है।

आर्थिक महत्व

हमारे देश में नियंत्रण उपाय अपनाए जाने के बावजूद वर्ष 1926-31 के टिड्डी चक्र के दौरान, रूढ़िवादी अनुमान के अनुसार, टिड्डियों से फसलों को लगभग 10 करोड़ रूपये की क्षति पहुंची थी। वर्ष 1940-46 और 1949-55 टिड्डी चक्र के दौरान यह क्षति लगभग दो करोड़ रूपये थी तथा 1959-62 के आखिरी टिड्डी चक्र के दौरान यह केवल 50 लाख रूपये थी।

यद्यपि वर्ष 1962 के बाद कोई टिड्डी प्लेग चक्र नहीं पाया गया, तथापि वर्ष 1978 और 1993 के दौरान बड़े स्तर पर टिड्डी प्रकोप की सूचना प्राप्त हुई थी। इससे वर्ष 1978 में 2.00 लाख रूपये तथा 1993 में 7.18 लाख रूपये के लगभग क्षति हुई थी।

उसके पश्चात, खाद्य एवं कृषि संगठन के समग्र समन्विय के तहत टिड्डी प्लेग को रोकने के लिए राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीपय संगठनों के प्रयासों के कारण टिड्डी प्रकोप से होने वाली किसी विशेष क्षति के होने की सूचना नहीं मिली है।

अधिदेश

टिड्डी चेतावनी संगठन, वनस्पति संरक्षण, संगरोध एवं संग्रह निदेशालय, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग को अनुसूचित रेगिस्तानी क्षेत्रों विशेष रूप से राजस्थाान और गुजरात राज्यों में रेगिस्तानी टिड्डी पर निगरानी, सर्वेक्षण और नियंत्रण का उत्तरदायित्व सौंपा गया है।

भारत में विदेशी टिड्डियों के झुंड के प्रकोप को उचित नियंत्रण उपाय अपनाकर रोका जाता है। टिड्डी चेतावनी संगठन रेगिस्तानी टिड्डी सूचना केन्द्र, AGP प्रभाग, रोम, इटली द्वारा जारी कृषि खाद्य संगठन के मासिक टिड्डी बुलेटिन के माध्यम से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मौजूदा टिड्डी की स्थिति की अद्यतन जानकारी रखता है।

कृषि कार्यकर्ताओं द्वारा खेतों से टिड्डी स्थि्ति पर सर्वेक्षण आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं और उन्हें टिड्डी चेतावनी संगठन के मंडल कार्यालयों, क्षेत्रीय मुख्यालय, जोधपुर और केन्द्रींय मुख्यालय, फरीदाबाद को भेजा जाता है जहां पर उनको समेकित किया जाता है और टिड्डी के प्रकोप और आक्रमण की संभावना के अनुसार पूर्व चेतावनी के लिए विश्लेषण किया जाता है।

टिड्डी की स्थिति से राजस्थान और गुजरात की राज्य सरकारों को अवगत कराया जाता है और उन्हें परामर्श दिया जाता है कि वे अपने कार्यकर्ताओं को तैयार रखें कि वे अपने क्षेत्र में टिड्डी स्थिति पर लगातार निगरानी रखें और निकटतम टिड्डी चेतावनी संगठन कार्यालय को उनके स्तर पर आवश्यक कार्रवाई करने हेतु सूचित करें।

टिड्डी सर्वेक्षण के आंकड़ों को शीघ्रता से भेजने, उनका विश्लेषण करने, कंम्यूटरीकरण के माध्यम से सर्वेक्षण क्षेत्र का खाका तैयार करने तथा e-locust2/e-locust3 और RAMSES जैसे नवीन साफ्टवेयर अपनाने के लिए टिड्डी सर्वेक्षण और निगरानी के क्षेत्र में अनेक नव-परिवर्तन किए गए हैं। /p>

उद्देश्य

- अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों और बाध्यताओं के तहत अनूसूचित रेगिस्तानी क्षेत्र में टिड्डी स्थिति पर निगरानी रखना, पूर्व चेतावनी जारी करना और नियंत्रण करना।

- टिड्डी और फुदकों पर अनुसंधान करना।

- राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रींय संगठनों के साथ संपर्क और समन्वय स्थापित करना।

- टिड्डी चेतावनी संगठन के कर्मचारियों, राज्य के पदाधिकारियों, सीमा सुरक्षा बल (BSF) के कार्मिकों और किसानों को प्रशिक्षण एवं प्रदर्शन द्वारा मानव संसाधन विकास करना।

- टिड्डी नियंत्रण अभियान चलाकर टिड्डी आपात स्थिति का सामना करने के लिए नियंत्रण क्षमता बनाए रखना।

टिड्डी चेतावनी संगठन का मुख्य उद्देश्य खड़ी फसलों और अन्य हरी वनस्पति की रेगिस्तानी टिड्डी के प्रकोप से सुरक्षा करना है जो कि पूरे विश्व के रेगिस्तानी क्षेत्रों में सबसे अधिक खतरनाक नाशीजीव है।

Authors:

गंगा राम माली*, तुरफान खान**, डॉ प्रदीप पगारिया*** और मनीष बेरा****

* कार्यक्रम सहायक, ** फार्म प्रबधंक, ***ofj”B वैज्ञानिक कृषि विज्ञान केंद्र गुडामालानी, **** शोधार्थी शस्य विज्ञान विभाग राजस्थान कृषि महाविद्यालय उदयपुर

Email: gm01051994@gmail.com