16 Sep मध्यप्रदेश उद्यानिकी फसलों खासकर आलू के उत्पादन में एक उभरता हुआ राज्य

Madhya Pradesh an emerging state in the production of horticulture crops especially potato

मध्यप्रदेश में कृषि वृद्धि 2005-06 से 2014-15 के लम्बे दशक के दौरान लगभग 9.7% प्रतिवर्ष रही जो कि दस वर्ष की अवधि के दौरान भारत के किसी बडे राज्य की कृषि में उच्चतम वृद्धि दर थी। विगत पांच वर्ष अत्यधिक महत्वपूर्ण रहे हैं जिसके दौरान कृषि सकल घरेलू उत्पाद में 14.2% प्रतिवर्ष की वृद्धि हुई।

भारत में वर्ष 2017-18 में उद्यानिकी फसलों का कुल उत्पादन 311.71 मिलियन मैट्र्कि टन था एवं मध्यप्रदेश में 26.53 मिलियन मैट्र्कि टन रहा जो कि कुल भारतीय उत्पादन का 8.51% था। वर्ष 2013-14 से 2015-16 तक भारत के कुल उद्यानिकी उत्पाद में 3.09% की एवं मध्यप्रदेश में 13.18% की वृद्धि हुई जो कि दर्शाती है कि अन्य राज्यों की तुलना में मध्यप्रदेश में उत्पादन तेजी से बढ रहा है।

यद्यपि मध्यप्रदेश मुख्यतः एक खाद्यान्न उत्पादक राज्य है और उद्यानिकी में विविधीकरण का सूचक भी है। उद्यानिकी क्षेत्र म.प्र. में एक उभरता हुआ क्षेत्र बन गया है। वर्ष 2005-.06 से 2014-15 तक उद्यानिकी फसलों के अन्र्तगत क्षेत्रफल 2% से बढकर 6% हो गया है। उद्यानिकी फसलों के कुल क्षेत्रफल का लगभग 43% सब्जियों के अन्र्तगत आता है।

उद्यानिकी फसलों का उत्पादन वर्ष 2010-11 में 7.8 मिलियन मैट्र्कि टन था जो कि वर्ष 2017-18 में बढकर 26.53 मिलियन मैट्र्कि टन हो गया है। इस प्रकार 275% की वृद्धि हुई। म.प्र. में सब्जी उत्पादन वर्ष 2010-11 में 3.6 मिलियन मैट्रिक टन था जो कि वर्ष 2017-18 में बढकर 17.54 मिलियन मैट्रिक टन हो गया।

इस उपलब्धि पूर्ण वृद्धि से म.प्र. का सब्जी उत्पादन में स्थान जो कि वर्ष 2010-11 में तेरहवें स्थान पर था वर्ष 2017-18 में देश में उ0प्र0 एवं पश्चिम बंगाल के पश्चात् तीसरा बड़ा सब्जी उत्पादक राज्य बन गया।

कृषि क्षेत्र के प्रोत्साहन हेतु म.प्र. शासन की नीतियां :-

नीतिगत स्तर पर ऊर्जा की उपलब्धता, नहरों के जाल का विस्तार, कृषि ऋण की उपलब्धता, मशीनीकरण को बढावा, उत्तम बीज विस्थापन अनुपात, उर्वरक उपभोग में वृद्धि आदि वृद्धि आंकडों को सुरक्षित करने में एक अत्यन्त महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। इस क्षेत्र में ऊर्जा की उपलब्धता वर्ष 2009-10 मे 6.7 बिलियन यूनिट थी जो कि वर्ष 2015-16 में बढकर 16.7 बिलियन यूनिट हो गई।

वर्ष 2012-13 में राजकीय सहकारी बैकों की कृषि ऋण पर ब्याज दर को शून्य कर दिया गया। उर्वरक उपभोग वर्ष 2004-05 में 52.5 कि0ग्रा0/है0 से बढकर वर्ष 2014-15 में 82.4 कि0ग्रा0/है0 हो गया जबकि प्रमाणित बीज की उपलब्धता सूरजधारा एवं अन्नपूर्णा योजनाओं के जरिये वर्ष 2014-15 में 31 लाख कुन्टल हो गई जो कि वर्ष 2004-05 के दौरान 14.5 लाख कुन्टल थी।

200 गांवों को मशीनीकरण के अंगीकरण हेतु यंत्रदूत ग्राम के तोैर पर चयनित किया गया है। ट्र्क्टरों की बिक्री जो कि वर्ष 2004-05 में 28, 528 थी वर्ष 2014-15 में बढकर 87,143 हो गई। लगभग 7 मिलियन किसान क्रेडिट कार्ड वितरित किये गये एवं कृषकों को राज्य शासन द्वारा संचालित बैंकों एवं राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा लगभग 45 हजार करोड रूपये का कृषि ऋण दिया गया।

भारत एवं मध्यप्रदेश में आलू उत्पादन

आलू धान व गेहूं के पश्चात् मानव उपभोग हेतु तीसरी प्रमुख खाद्य फसल है। पृथ्वी पर करोडों लोग आलू से पोषण प्राप्त करते हैं। सामान्यतः एशिया एवं यूरोप विश्व के प्रमुख आलू उत्पादक क्षेत्र हैं एवं कुल आलू उत्पादन का 80 प्रतिशत सें अधिक उत्पादन करते हैं।

आलू भारत के लगभग सभी राज्यों में उगाया जाता है। प्रमुख आलू उत्पादक राज्य उ0प्र0, पश्चिम बंगाल, बिहार, गुजरात, म.प्र., पंजाब, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक एवं असम हैं। भारतीय आलू क्षेत्र का विस्तार पंजाब, उत्तर-पूर्वद्ध से पूर्वी भारत में पश्चिम बंगाल तक है।

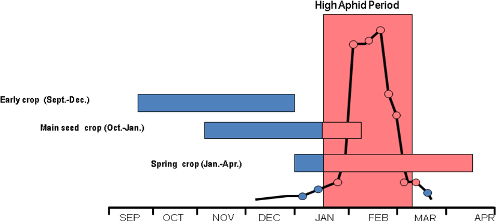

उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, म.प्र., बिहार, गुजरात एवं पंजाब सम्मिलित रूप से भारत के उत्पादन में लगभग 87% के हिस्सेदारी रखते हैं। यहां फसल मुख्यतः रबि फसल के रूप में अक्टूबर से फरवरी-मार्च तक लगाई जाती है।

मध्यप्रदेश भारत में आलू का पांचवा प्रमुख उत्पादक राज्य है। इस राज्य ने विगत 7-8 वर्षों के दोैरान आलू उत्पादन में लम्बी छंलाग लगाई है। इस अवधि के दौरान मध्यप्रदेश में आलू के क्षेत्रफल, उत्पादन एवं उत्पादकता में अत्यधिक वृद्धि हुई है।

आलू के अन्तर्गत कुल कृषिगत क्षेत्रफल में लगभग दोगुनी वृद्धि हुई है। यह क्षेत्रफल वर्ष 2010-11 में 62 हजार है0 था जो कि वर्ष 2017-18 में बढकर 136.29 हजार है0 हो गया। इसी अवधि में उत्पादन में भी चार गुना से अधिक की वृद्धि हुई है। जो कि 743 हजार मिलियन टन से बढकर 3144.64 हजार टन एवं उत्पादकता लगभग दोगुनी वर्ष 2010-11 में 12.0 मिलियन टन/है0 से बढकर वर्ष 2017-18 में 23.10 मिलियन टन/है0 हो गई है ।

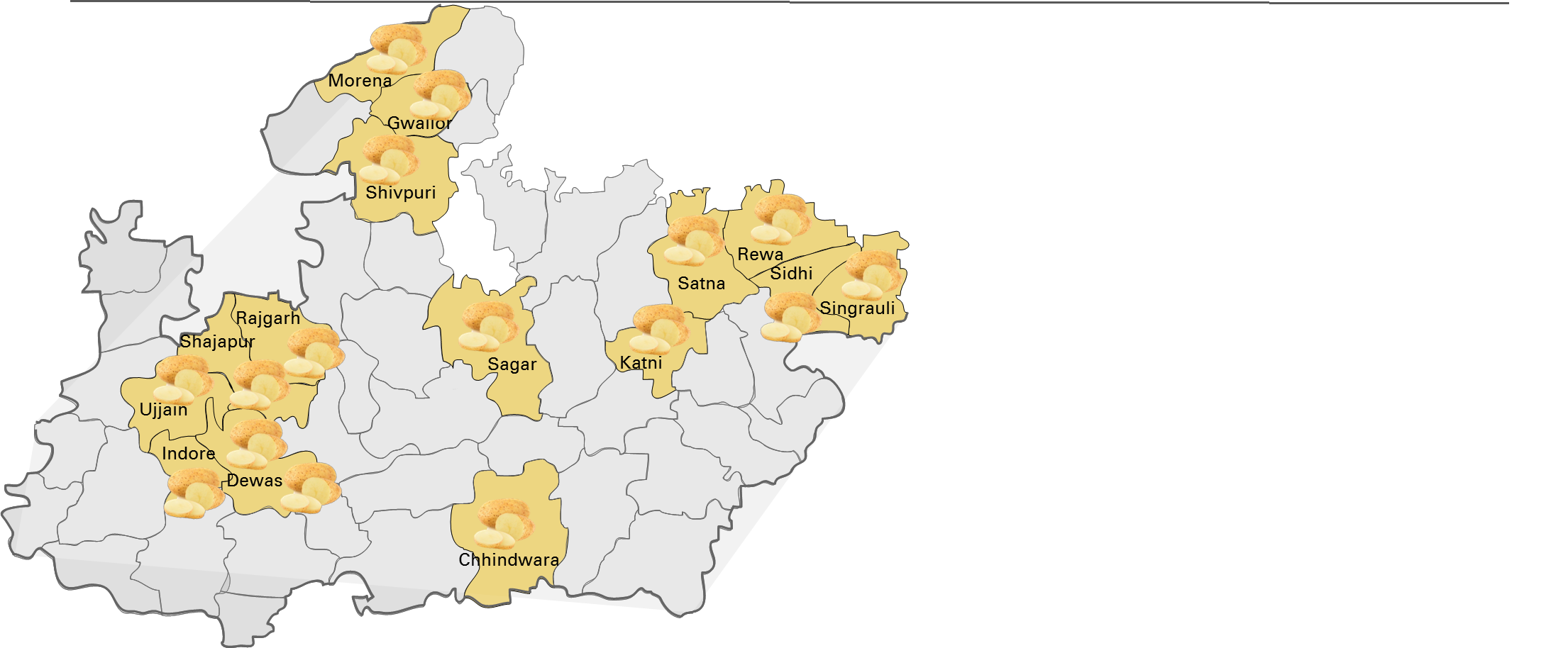

मध्यप्रदेश में आलू की महत्ता का अंदाजा इस तथ्य से लगाया जा सकता है कि अधिकांशतः आलू आधारित उद्योग कच्चे माल की आपूर्ति अथवा अपनी प्रसंस्करण इकाईयां इस राज्य में विशेषकर म.प्र. के मालवा क्षेत्र में स्थापित करना चाहते हैं। मध्यप्रदेश का मालवा क्षेत्र आलू उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। प्रमुख आलू उत्पादक क्षेत्र इंदौर, उज्जैन, देवास, शाजापुर हैं एवं अन्य गौण क्षंत्र छिंदवाडा, सीधी, सतना, रीवा, सरगुजा, राजगढ, सागर, दमोह, जबलपुर, पन्ना, मुरेना, छतरपुर, विदिसा, रतलाम, बैतूल एवं टीकमगढ हैं (आरेख एवं तालिका)।

म.प्र. का इंदौर जिला अकेले ही आलू के क्षेत्रफल एवं उत्पादन में लगभग 30 प्रतिशत योगदान देता है। आलू के लिये कृषि जलवायवीय क्षेत्र पश्चिमी मध्य मैदानी क्षेत्रों से उत्तरी-पूर्वी मैदानों तक भारत के आलू क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। मध्य प्रदेश में आलू शीत ऋतु के दौरान कम तापक्रम एवं लघु दिवस अवधि में अक्टूबर से फरवरी/मार्च तक लगाया जा सकता है।

इस क्षेत्र में आलू फसल की वृद्धि हेतु अनुकूल परिस्थितियां शीत ऋतु के दौरान मिलती हैं जैसे कि प्रचुर सूर्य प्रकाश, अनुकूल तापक्रम एवं पाला व पछेती झुलसा की आशंका में कमी। म.प्र. में सर्दी मंद होती है जबकि आलू के पूर्व व उपरांत मौसम उत्तर-पश्चिमी मैदानों के समान होता है।

आरेख : म.प्र. के प्रमुख आलू उत्पादन जिले

तालिका 1: म.प्र. के प्रमुख आलू उत्पादक जिलों का क्षेत्रफल एवं उत्पादन

|

जिले |

2014-15 |

2015-16 |

2016-17 |

|||

|

क्षेत्रफल (हजार हेक्टर) |

उत्पादन (हजार टन) |

क्षेत्रफल (हजार हेक्टर) |

उत्पादन (हजार टन) |

क्षेत्रफल (हजार हेक्टर) |

उत्पादन (हजार टन) |

|

|

इन्दौर |

34.25 |

753.50 |

39.00 |

858.00 |

45.40 |

1021.50 |

|

शाहजापुर |

11.08 |

205.20 |

12.10 |

266.20 |

15.10 |

320.88 |

|

उज्जैन |

6.06 |

158.88 |

12.12 |

233.31 |

15.80 |

304.15 |

|

छिन्दवाड़ा |

7.10 |

177.48 |

7.31 |

182.80 |

8.00 |

200.00 |

|

दैवास |

7.51 |

146.98 |

7.88 |

154.38 |

6.00 |

187.50 |

|

सागर |

4.79 |

143.75 |

5.18 |

129.53 |

8.10 |

159.61 |

|

मुरैना |

3.92 |

96.20 |

3.93 |

96.34 |

3.94 |

96.88 |

|

ग्वालियर |

2.29 |

46.22 |

2.86 |

71.50 |

3.30 |

82.58 |

स्त्रोत: कृषि एवं सहकारिता विभाग (उद्यानिकी विभाग)

म.प्र.- भारत में आलू प्रसंस्करण का केन्द्र

म.प्र. के कुछ जिलों का तापक्रम उच्च शुष्क पदार्थ एवं निम्न अपचयित शर्करा अवयव में सहायक होता है। उदाहरण के तौर पर इंदौर जिले में फसल अवधि के दौरान औसत अधिकतम एवं न्यूनतम तापक्रम क्रमशः 27.6 डिग्री सेंटीग्रेड एवं 10.6 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है इसलिये मध्यप्रदेश के दक्षिणी जिलों में उत्पादित आलू में उच्च शुष्क पदार्थ एवं निम्न अपचयित शर्करा पायी जाती है।

कुफरी ज्योति एवं कुफरी लवकार दो प्रमुख किस्मे हैं जो इस क्षेत्र मं लगायी जाती हैं एवं यह दोनों किस्में ही प्रसंस्करण के लिये उपयुक्त मानी जाती हैं। नवीन प्रसंस्करण किस्मों के अंगीकरण से यह क्षेत्र प्रसंस्करण के लिये आलू उत्पादन का एक प्रमुख केन्द्र बन गया है एवं समस्त प्रसंस्करणकर्ता उत्तम गुणवत्ता के आलू की आपूर्ति इस क्षेत्र से करते हैं। आलू अक्टूबर से फरवरी के दौरान लगाया एवं फरवरी में खोद लिया जाता है।

यह आलू या तो 3-4 माह के लिये ढेर के रूप में अथवा कम तापक्रम पर शीतगृह में भंडारित किया जाता है। तत्पश्चात् सम्पूर्ण देश के प्रसंस्करणकर्ताआंे को प्रदाय किया जाता है इसलिये मालवा के आलू को गुणवत्ता युक्त उच्च शुष्क पदार्थ एवं निम्न शर्करा के कारण आलू के चिप्स प्रसंस्करण हेतु ख्याति प्राप्त हुई है जो कि प्रकृति का उपहार है प्रसंस्करण के लिए उद्योगों द्वारा आलू दिसंबर से जून के दौरान म.प्र. के मालवा क्षेत्र से प्राप्त कर लिए जाते है। अतः केन्द्रीय भारतीय राज्य म.प्र. वर्तमान में प्रसंस्करण आलू के खुदरा केन्द्र के एक आदर्श स्थल के रूप में उदघ्त हुआ है।

किस्म एक अत्यंत महत्वपूर्ण कारक है। जो कि आलू की प्रसंस्करण गुणवत्ता को प्रभावित करता है । भा.कृ.अनु.प.- केन्द्रीय आलू अनुसंधान संस्थान ने अब तक आलू की छः प्रसंस्करण किस्में विकसित की हैं। कुफरी चिप्सोना-1, कुफरी चिप्सोना-2, कुफरी चिप्सोना-3, कुफरी चिप्सोना-4, कुफरी हिमसोना एवं कुफरी फ्राईसोना|

अधिकांशतः प्रसंस्करणकर्ता निम्न अपचयित शर्करा एवं उच्च शुष्क पदार्थ अवयव होने के कारण इन किस्मों का विभिन्न उत्पादों में प्रसंस्करण हेतु उपयोग करते है। इसके अतिरिक्त कुछ विदेशी किस्में जैसे लेडी रोजेटा, अटलांटिक, एफ एल-1533 इत्यादि संगठित प्रसंस्करणकर्ताओं द्वारा अनुबंध कृषि के अंतर्गत उगाई जाती है जिसका उपयोग आलू चिप्स, फ्रेंच फ्राई एवं हिमीकृत आलू उत्पाद बनाने में किया जाता है

किस्में जैसे किनीवैक, सेपोडी, इनोवेटर, सेंटाना इत्यादि भी अनुबंध कृषि प्रणाली के अन्तर्गत उगाई जा रहीं है। इस प्रवृति के कारण अधिक से अधिक क्षेत्रफल प्रसंस्करण आलू के अन्तर्गत आ रहा है एवं आशा है कि यह भविष्य मे आगे भी वृद्वि करेगा।

मध्य प्रदेश के लिए आलू की उपयुक्त किस्म/प्रजातियां

केन्द्रीय आलू अनुसन्धान संस्थान, शिमला ने अपने प्रारम्भ से लगभग 52 उच्च उपज वाली किस्मों का विकास विभिन्न सस्य जलवायु क्षेत्रों के लिये किया है। इनमें से 25 किस्में मैदानी क्षेत्रों के लिये उपयुक्त हैं, 20 किस्मं विभिन्न जैविक एवं अजैविक तनाव के प्रति गुणन प्रतिरोधी एवम् 6 प्रसंस्करण हेतु उपयुक्त हैं।

उत्पादन हेतु किस्म का चयनः-उत्पादन हेतु आलू किस्म का चयन मृदा एवम् जलवायु परिस्थितियों, बाजार मांग तथा रोगों जैसे पछेती झुलसा के प्रति सुग्र्राहिता जो कि आलू फसल को अधिकतम हानि पहुंचाती हैं आदि को ध्यान में रखकर किया जा सकता है।

आलू किस्म जो कि चिप्स बनाने हेतु उगायी जा रही हैं उसके कन्द एक समान गोल/अण्डाकार, उथली आंखें होना चाहिये जबकि आयताकार एवम् उथली आंखों वाले कन्द की किस्में फ्रैंच फ्राई के लिये उपयुक्त मानी जाती हैं।

कुफरी फ्राईसोना उच्च उपजशील किस्म के विकास के पश्चात् मध्य प्रदेश राज्य फ्रैंच फ्राई के लिये उपयुक्त आलू उत्पादन का एक आदर्श स्थल बन सकता है। इन किस्मों में अपचयित शर्करा सामान्यतः निम्न होने के कारण चिप्स और फ्राईज में भूरापन नहीं आता है।

|

अवधि |

किस्में |

उत्पादन क्षमता (टन/हेक्टर) |

|

अगेती आलू (70-90 दिन) |

कुफरी लवकार कुफरी चन्द्रमुखी कुफरी पुखराज कुफरी ख्याति कुफरी अशोका कुफरी सूर्या |

30 25 40 35-40 35 35 |

|

मध्यावधि (90-110 दिन) |

कुफरी ज्योति कुफरी चिप्सोना-1 कुफरी चिप्सोना-3 कुफरी चिप्सोना-4 कुफरी फ्राईसोना कुफरी बहार कुफरी बादशाह कुफरी जवाहर कुफरी सतलुज कुफरी आनन्द कुफरी पुष्कर कुफरी गरिमा कुफरी लालिमा |

30 35 35-40 30-35 30-35 35 50 35-40 40 35-40 30-35 30-35 30-35 |

|

दीर्घावधि (110-120 दिन) |

कुफरी हिमसोना कुफरी सिन्दूरी |

30-35 35 |

मध्य प्रदेश ने सब्जी उत्पादन विशेषकर आलू उत्पादन में अत्यधिक वृद्वि की है। वर्ष 2010-11 के पश्चात उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्रों की प्रगति के लिए विभिन्न शासकीय प्रयासों एवं केन्द्रीय आलू अनुसंधान संस्थान द्वारा भोज्य एवं प्रसंस्करण क्षेत्रों के लिए विभिन्न किस्मों का विभिन्न कृषि जलवायवीय क्षेत्रों के लिए विकास की भूमिका है

कृषकों द्वारा कुछ ऐसी निजी किस्मों के अंगीकरण, जो कि उनकी फसल प्रणाली के लिए उपयुक्त हों , के कारण हाल ही के वर्षों में मध्य प्रदेश में आलू उत्पादन में अत्यधिक वृद्वि हुई है।

Authors

मुरलीधर सदावर्ती, शिव प्रताप सिंह, संजय कुमार शर्मा, आर.के.सिंह, सुभाष कटारे, राजेन्द्र कुमार समाधिया, योगेन्द्र पाल सिंह, श्याम कुमार गुप्ता, सुरेन्द्र सिंह, प्रियदर्शनि खंबालकर, और एस.के.चक्रवर्ती

भा.कृ.अ.प. – केन्द्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, क्षेत्रीय केन्द्र, ग्वालियर, मध्य प्रदेश 474020

भा.कृ.अ.प. – केन्द्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, शिमला , हिमाचल प्रदेश 171001

राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर , मध्य प्रदेश 474002

Email: murlidharsada@gmail.com