04 Nov भारत में नींबूवर्गीय कृषि पर अजैविक तनाव का प्रभाव एवं न्यूनीकरण

Impact and mitigation of abiotic stresses on citrus farming in India

नींबूवर्गीय फल वैश्विक फल उद्योग में एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं और ये 150 से अधिक देशों में उगाए जाते हैं, मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में, जो 40° उत्तरी और 40° दक्षिणी अक्षांश के बीच स्थित हैं। ये फल विभिन्न जलवायु और कृषि-पारिस्थितिकीय स्थितियों में उगते हैं, जो ब्राज़ील के उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों से लेकर चीन और जापान के उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों तक फैले हुए हैं। उनके जीवंत रंग, विशिष्ट स्वाद और समृद्ध पोषण संबंधी गुण, जिसमें उच्च स्तर के विटामिन, खनिज और आहार फाइबर शामिल हैं, ने नींबूवर्गीय फलों को दुनिया भर में सबसे अधिक उपभोग किए जाने वाले खाद्य पदार्थों में से एक बना दिया है।

वैश्विक स्तर पर नींबूवर्गीय फलों का उत्पादन 145.76 मिलियन टन है, जिसमें एशिया 71.89 मिलियन टन के साथ अग्रणी है, उसके बाद दक्षिण अमेरिका 27.73 मिलियन टन के साथ आता है। चीन, ब्राज़ील, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका और मैक्सिको शीर्ष नींबूवर्गीय फल उत्पादक देश हैं। भारत वैश्विक नींबूवर्गीय फल उत्पादन में महत्वपूर्ण योगदान देता है, जो लगभग 10% है, और इसका अनुमानित उत्पादन 14.57 मिलियन टन है। भारत में नींबूवर्गीय फल की खेती लगभग 1.09 मिलियन हेक्टेयर में फैली हुई है, जो 14.26 मिलियन टन उत्पादन करती है और औसत उत्पादकता 12.86 टन/हेक्टेयर है।

भारत में नींबूवर्गीय फल की खेती उत्तर-पश्चिम, उत्तर-पूर्व, मध्य और दक्षिणी क्षेत्रों में व्यापक रूप से फैली हुई है, जो इसके विभिन्न कृषि-जलवायु क्षेत्रों में अनुकूलन क्षमता को दर्शाती है। उन्नत नींबूवर्गीय फल उत्पादक देशों की तुलना में, जहां उत्पादकता सामान्यत: 25 से 30 टन प्रति हेक्टेयर है, भारत की औसत नींबूवर्गीय फल उत्पादकता काफी कम है। देशभर में उत्पादकता में काफी क्षेत्रीय भिन्नताएँ हैं। उदाहरण स्वरूप, उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में, खासी संतरा की उत्पादकता 3.5 से 4 टन प्रति हेक्टेयर के बीच है, जबकि उत्तर-पश्चिमी क्षेत्र में किन्नू की उत्पादकता तुलनात्मक रूप से उच्च है, जो 20 टन प्रति हेक्टेयर तक पहुँचती है।

इस भिन्नता के कई कारण हैं, जिनमें जैविक और अजैविक तनाव, साथ ही उच्च गुणवत्ता वाली रोगमुक्त पौध सामग्री की सीमित उपलब्धता शामिल हैं। इस लेख में, हम नींबूवर्गीय फल की खेती में अजैविक तनावों से उत्पन्न होने वाली चुनौतियों और उनके समाधान की रणनीतियों पर चर्चा करेंगे।

नींबूवर्गीय फलों के पेड़, अपनी स्थायी और सदाबहार प्रकृति के कारण, अपने जीवनकाल के दौरान विभिन्न प्रकार के अजैविक तनावों का सामना करते हैं। नींबूवर्गीय फलों की कई अजैविक तत्वों के प्रति उच्च संवेदनशीलता जैसे सूखा, लवणता, सोडिसिटी, जल-जमाव, उच्च सौर विकिरण, चरम तापमान (निम्न और उच्च), पाला, पोषक तत्वों की कमी, पीएच असंतुलन और मृदा में कैल्शियम कार्बोनेट की उपस्थिति, भारत में इसकी कम उत्पादकता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

इन सीमाओं को जलवायु परिवर्तन एवं अधिक अनियमित मौसम परिवर्तन, जैसे गंभीर सूखा, असामान्य शीत लहरें और वर्षा वितरण में बदलाव के कारण जल-जमाव, द्वारा और अधिक बढ़ावा मिला है। जलवायु परिवर्तन और वैश्विक तापन को विरोधाभासी रूप से अत्यधिक शीतलहरों और अंतर-मौसमी उतार-चढाव के साथ देखा जाता है। इनमें लंबे सूखे के बाद भारी बारिश और असामान्य रूप से गर्म सर्दियाँ शामिल हैं, जो अत्यधिक ठंडी लहरों द्वारा बाधित होती हैं।

जलवायु परिवर्तन के परिणामस्वरूप अनियमित वर्षा और अत्यधिक गर्मी, दोनों ने नींबूवर्गीय खेती के लिए सूखा को एक आवर्तक और महत्वपूर्ण चुनौती बना दिया है। पारंपरिक सतत कृषि पद्धतियों में बदलाव, जो अक्सर उच्च उपज की तलाश में किए जाते हैं, ने इन चुनौतियों को और बढ़ा दिया है। उदाहरण के लिए, बाढ़ प्रणाली के माध्यम से अत्यधिक सिंचाई जल के उपयोग ने पंजाब और इसके आस-पास के किन्नू संतरा क्षेत्रों में मृदा लवणता और सोडिसिटी को बढ़ा दिया है। तदनुसार, उत्तर-पूर्वी पहाड़ी क्षेत्रों, जिसे खासी संतरा का घर माना जाता है, में मृदा और जल संरक्षण उपायों का पालन न करने से गंभीर मृदा अपरदन हुआ है।

इस अपरदन ने कई समस्याओं को जन्म दिया है, जिसमें निम्न मृदा पीएच, मृदा जैविक कार्बन की कमी और एल्यूमिनियम विषाक्तता एवं आयरन क्लोरोसिस सहित व्यापक पोषक तत्वों की कमी शामिल हैं और अंततः क्षेत्र में नींबूवर्गीय फलों की गिरावट में योगदान कर रहे हैं। ये सम्मिलित कारक भारत में नींबूवर्गीय फल उत्पादन पर अजैविक तनावों के प्रभाव को कम करने के लिए लक्षित हस्तक्षेपों की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित करते हैं।

तालिका 1. भारत में नींबूवर्गीय फलों की खेती के लिए क्षेत्रवार अजैविक तनाव से उत्पन्न चुनौतियाँ

| क्षेत्र | मुख्य नींबूवर्गीय फल उत्पादक जिलों वाले राज्य | उगाई जाने वाली नींबूवर्गीय फलों की प्रजातियाँ/किस्में | अजैविक तनाव | उत्तरदायी कारक |

| पश्चिमोत्तर भारत | पंजाब: अबोहर, फाजिल्का और लुधियाना | किन्नू संतरा | जलजनित मृदा लवणता, क्षारीयता, कठोर मृदा परत, पाला आदि | नहर के पानी से बाढ़ सिंचाई, उर्वरक असंतुलन, लवणीय भूजल आदि |

| हरियाणा: सिरसा और फतेहाबाद | ||||

| राजस्थान: झालावाड़ और श्रीगंगानगर | ||||

| पूर्वोत्तर भारत | असम: दीमा हसाओ, कामरूप, कार्बी आंगलोंग और तिनसुकिया | खासी संतरा, इसके पारिस्थितिक प्रकार और असम नींबू | मृदा कटाव, प्रमुख एवं सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी, एल्यूमिनियम विषाक्तता और आयरन क्लोरोसिस | पहाड़ी भूभाग, भारी वर्षा, मृदा एवं जल संरक्षण उपायों को न अपनाना, उर्वरकों का उपयोग न करना |

| मेघालय, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, त्रिपुरा और सिक्किम | ||||

| पूर्वी भारत | झारखंड: पूर्वी सिंहभूम | चकोतरा, नींबू, मोसंबी और दार्जिलिंग संतरा | बाढ़, सूखा, (दार्जिलिंग और कालिम्पोंग जिलों में: मृदा कटाव, प्रमुख एवं सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी, एल्यूमिनियम विषाक्तता और आयरन क्लोरोसिस) | अत्यधिक वर्षा, मृदा एवं जल संरक्षण उपायों को न अपनाना |

| पश्चिम बंगाल: दार्जिलिंग और कालिम्पोंग जिले | ||||

| बिहार: पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण और दरभंगा | ||||

| ओडिशा: मयूरभंज और गंजाम | ||||

| मध्य भारत | महाराष्ट्र: अमरावती, नागपुर, वर्धा और अकोला | नागपुर संतरा और मोसंबी | सूखा, उच्च तापमान, क्षारीय मृदा, मृदा में कैल्शियम कार्बोनेट की उपस्थिति | अनियमित वर्षा, उच्च सौर विकिरण, गर्मियों में उच्च तापमान (48°C तक) |

| मध्य प्रदेश: छिंदवाड़ा, शाजापुर, राजगढ़ और आगर मालवा | ||||

| पश्चिमी भारत | महाराष्ट्र: अहमदनगर | निम्बू और मोसंबी | सूखा, लवणता, मृदा में कैल्शियम कार्बोनेट आदि | कम वर्षा, सूखा, लवणता आदि |

| गुजरात: मेहसाणा, भावनगर, आनंद और वडोदरा | ||||

| दक्षिण भारत | तेलंगाना: नलगोंडा | मोसंबी (सतगुड़ी किस्म), एसिड लाइम और कूर्ग संतरा | सूखा | उच्च तापमान, शुष्क अवधि, मृदा की नमी एवं पोषक तत्व धारण क्षमता में कमी, कम वर्षा आदि |

| आंध्र प्रदेश: कडप्पा, नेल्लोर, पश्चिम गोदावरी और तिरुपति | ||||

| कर्नाटक: विजयपुर और कोडागु | ||||

| तमिलनाडु: डिंडीगुल, तिरुनेलवेली, विरुधुनगर और रामनाथपुरम |

अजैविक तनाव और उनका नींबूवर्गीय फलों पर प्रभाव

सूखा का नींबूवर्गीय फलों पर प्रभाव

सूखे को जल की कमी की एक पादप क्रिया अवस्था के रूप में परिभाषित किया जाता है और यह वैश्विक स्तर पर कृषि उत्पादन और खाद्य सुरक्षा को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण अजैविक कारक माना जाता है। यह एक जटिल तनाव है, जिसका फसलों की वृद्धि, शरीर क्रिया विज्ञान और उत्पादन पर व्यापक एवं बहुआयामी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। जलवायु परिवर्तन और संबंधित कारकों ने कृषि पद्धतियों पर सूखे के प्रभाव को और बढ़ा दिया है।

आईपीसीसी की हालिया रिपोर्ट में मानवजनित जलवायु परिवर्तन और जल की कमी के बीच एक सीधा संबंध दर्शाया गया है। वैश्विक स्तर पर, शुष्क क्षेत्रों का क्षेत्रफल 1990 से 2100 तक अपनी कुल क्षेत्र के एक चौथाई तक बढ़ने का अनुमान है। इसी प्रकार, यदि वैश्विक तापमान 2°C तक बढ़ता है तो अत्यधिक कृषि सूखे की घटनाओं में 150-200% की वृद्धि होने की संभावना है, और यदि तापमान 4°C तक बढ़ता है तो यह वृद्धि 200% से अधिक हो सकती है।

नींबूवर्गीय फलों की प्रजातियाँ सिंचाई के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होती हैं और विशेष रूप से महत्वपूर्ण वृद्धि अवस्थाओं, जैसे प्रारंभिक फलन और फल विकास के दौरान, इष्टतम मृदा नमी की आवश्यकता होती है। सूखे की स्थिति पौधों की वृद्धि को बाधित करती है, फल उत्पादन और गुणवत्ता को कम करती है और अक्सर बागानों के क्षरण का कारण बनती है, जिससे किसानों पर गंभीर आर्थिक बोझ पड़ता है।

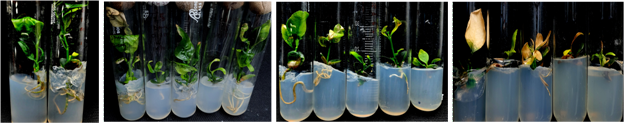

सूखे के कारण उत्पन्न अवांछित जल परिस्थितियों का नींबूवर्गीय फलों की संरचना, पादप क्रिया, साथ ही फल की मात्रा और गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव का व्यापक रूप से अध्ययन किया गया। सूखे के कारण उत्पन्न होने वाले सामान्य रूपात्मक लक्षणों (चित्र 1 और 2) में पत्तियों का मुड़ना, पीला पड़ना, पत्तियों का झड़ना, बौनापन और पौधे की मृत्यु शामिल हैं (गंभीर सूखे की स्थिति में)। परासरणीय तनाव का अनिवार्य शारीरिक प्रक्रियाओं, जैसे कि प्रकाश संश्लेषण, रंध्र चालकता और वाष्पोत्सर्जन पर प्रभाव को विभिन्न नींबूवर्गीय फल प्रजातियों में दर्ज किया गया है।

सूखे के दौरान, प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि में बाधा उत्पन्न करने वाले प्रमुख तंत्रों में रंध्रों का बंद होना, कोशिका झिल्ली को नुकसान और एटीपी उत्पादन में शामिल एंजाइम गतिविधि में हस्तक्षेप शामिल हैं। इसके अलावा, प्रतिक्रियाशील ऑक्सीजन प्रजातियों( ROS) द्वारा उत्पन्न ऑक्सीडेटिव तनाव कोशिकीय तंत्र को बाधित करने के लिए जिम्मेदार होता है, जिसमें प्रकाश संश्लेषण तंत्र और यहाँ तक कि कोशिका मृत्यु भी शामिल है, जिसके परिणामस्वरूप पौध क्षति के लक्षण बढ़ जाते हैं और पौधों की उत्पादकता में कमी आ जाती है।

विभिन्न नींबूवर्गीय फलों की प्रजातियों में सूखे के प्रति विपरीत अनुकूलन रणनीतियाँ देखी गई हैं। उदाहरण के लिए, रंगपुर लाइम ने “सूखा परिहार” की रणनीति अपनाई और सुखा तनाव के दौरान अपनी वृद्धि बनुए रखी, जबकि सनकी मराविला संतरा ने एब्सिसिक अम्ल, सैलिसिलिक अम्ल और ट्रेहालोज़ व रैफिनोज़ जैसी शर्करा यौगिकों के जैवसंश्लेषण और संचयन के माध्यम से ” सूखा सहिष्णुता” तंत्र अपनाया। ने ‘सुनकी ट्रोपिकल’ में सूखा परिहार रणनीति और ‘सुनकी मराविला’ में सूखा सहिष्णुता रणनीति की उपस्थिति को दर्शाया।

|

|

|

|

चित्र 1. सूखे के कारण उत्पन्न रूपात्मक लक्षण, जैसे कि पत्तियों का मुरझाना, पत्तियों का गिरना, पीला पड़ना और सूखना, जो विभिन्न नींबूवर्गीय मूलवृंत संकर पौधों में देखे गए

|

|

| नियंत्रण (पोली ईथीलीन ग्लाइकोल के बिना) | पोली ईथीलीन ग्लाइकोल प्रेरित सूखा |

चित्र 2. जल कृषि प्रणाली में नियंत्रण (पोली ईथीलीन ग्लाइकोल के बिना) और पोली ईथीलीन ग्लाइकोल प्रेरित सूखा तनाव की स्थिति के तहत जट्टी खट्टी पौधों की आकारिकी में भिन्नता

लवणता और सोडिक तनाव

लवणता एक महत्वपूर्ण अजैविक तनाव है, जो वैश्विक स्तर पर नींबूवर्गीय फलों के उत्पादन को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करता है। घुलनशील लवणों को सहन करने की कम क्षमता और सिंचाई जल में उच्च विद्युत चालकता, जो अक्सर 3 dS m⁻¹ से अधिक हो जाती है, के कारण नींबूवर्गीय पौधे लवणता के प्रति विशेष रूप से संवेदनशील होते हैं। मृदा या सिंचाई जल में उच्च लवण सांद्रता नींबूवर्गीय पौधों की वृद्धि, विकास और उपज पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है, जिससे नींबूवर्गीय फल विश्व के सबसे अधिक लवण संवेदनशील फलों में से एक बन जाता है। नींबूवर्गीय पौधों की लवणता के प्रति संवेदनशीलता परासरणीय और पोषक तत्त्व तनावों (जल अवशोषण बाधा) के कारण बढ़ जाती है, जो पानी के अवशोषण को बाधित करते हैं और चयापचय प्रक्रियाओं को प्रभावित करते हैं।

नींबूवर्गीय फलों में लवणता तनाव के प्रमुख रूपात्मक लक्षण :

- क्लोराइड आयन के संचय के कारण पत्तियों का जलना और सिरों का गल जाना

- बौनापन, पौधे की कम ऊंचाई और पत्तियों के क्षेत्र में कमी

- समय से पहले पत्तियों का गिरना, अत्यधिक पर्णपात और वृक्ष की शीघ्र वृद्धावस्था

- जड़ों को नुकसान, जिससे जल और पोषक तत्वों का अवशोषण कमजोर हो जाता है

| T0 (सोडियम क्लोराइड के बिना) | T1 (सोडियम क्लोराइड 25 mM) | T2 (सोडियम क्लोराइड 50mM) | T3 (सोडियम क्लोराइड 75 mM) |

चित्र 3. कृत्रिम-परिवेशीय परिस्थितियों में NaCl-प्रेरित प्रगतिशील लवण तनाव के तहत नींबूवर्गीय मूलवृंत हाइब्रिड CRH 23-5/15 में देखे गए रूपात्मक लक्षणों में भिन्नता

नींबूवर्गीय पौधे लवणता तनाव के तहत कई पादप क्रिया में बाधाओं का सामना करते हैं जिनमें शामिल हैं:

- जल अवशोषण में कमी: लवणीय मिट्टी में उच्च परासरणीय क्षमता जड़ों द्वारा जल अवशोषण को सीमित करती है।

- पोषक तत्वों का असंतुलन: अधिक मात्रा में सोडियम (Na⁺) और क्लोराइड (Cl⁻) आयन आवश्यक पोषक तत्वों जैसे पोटैशियम (K⁺), कैल्शियम (Ca²⁺) और फॉस्फोरस (P) के अवशोषण में बाधा डालते हैं। यह असंतुलन प्रकाश संश्लेषण और प्रोटीन संश्लेषण जैसी चयापचय गतिविधियों को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है।

- पर्णहरित क्षय: लवण तनाव पर्णहरित जैवसंश्लेषण को बाधित करता है, जिससे पत्तियों में वर्णक की मात्रा और प्रकाश संश्लेषण क्षमता कम हो जाती है।

लवणता और सोडिसिटी तनाव पैदा करने वाले कारकः

प्राकृतिक कारणों में शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्रों में उच्च वाष्पीकरण दर और अपर्याप्त वर्षा शामिल है, जिसके कारण मृदा में लवण का संचय होता है। इसके अतिरिक्त, मिट्टी की मूल सामग्री में घुलनशील लवणों की उपस्थिति प्राकृतिक लवणता में योगदान देती है। मानवजनित कारणों में गलत सिंचाई जैसे खारा या लवणीय पानी का उपयोग, खराब जल निकासी और बढ़ते जलस्तर शामिल हैं, जो द्वितीयक लवणीयता का कारण बनते हैं। भूजल का अत्यधिक निष्कर्षण मिट्टी की सतह पर लवण लाता है, जो वाष्पीकरण के बाद अवक्षेपित होता है।

इसके अलावा, नहर के पानी के रिसाव से नहर के किनारों पर जल-जमाव और लवणता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जैसा कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में देखा गया है। कृषि-रसायनों का अधिक उपयोग, जैसे कि रासायनिक उर्वरकों और मृदा सुधारकों का अत्यधिक प्रयोग, लवण संचय में योगदान कर सकता है। ये कारक सामूहिक रूप से नींबूवर्गीय फलों में लवणता तनाव में योगदान करते हैं।

लवणीय मृदाएँ, जो सोडियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम जैसे घुलनशील लवणों के उच्च स्तर से पहचानी जाती हैं, मृदा संरचना और पारगम्यता पर प्रतिकूल प्रभाव डालती हैं। इससे जड़ प्रवेश और अंकुरण में बाधा उत्पन्न होती है, जो तनाव की स्थिति को और बढ़ा देती है।

सोडिक मृदाएँ, जिनमें उच्च विनिमेय योग्य सोडियम स्तर होते हैं, खराब जल निकासी और वायु परिसंचरण से ग्रस्त होती हैं, जो नींबूवर्गीय फलों की खेती के लिए चुनौतियों को बढ़ा देती हैं। लवणीय तनाव नींबूवर्गीय फल की उपज और गुणवत्ता को काफी कम कर देता है। उदाहरण के लिए, लवणता के कारण पोषक तत्वों की कमी से फलों का आकार छोटा हो जाता है और बाजार मूल्य कम हो जाता है।

इसके अलावा, सूखे या बाढ़ जैसे अन्य पर्यावरणीय तनावों के साथ लवणता का संयुक्त प्रभाव नींबूवर्गीय फलों के बगीचों पर प्रतिकूल प्रभाव को तेज कर देता है, विशेष रूप से शुष्क और अर्ध-शुष्क क्षेत्रों में जहां सिंचाई के पानी में अक्सर उच्च नमक सांद्रता होती है।

बाढ़ और जल-जमाव तनाव

बाढ़ और जल-जमाव नींबूवर्गीय फलों की खेती के लिए महत्वपूर्ण चुनौतियाँ प्रस्तुत करते हैं, जो पौधों की शारीरिक क्रिया, वृद्धि और फल की उपज पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। ये तनाव अक्सर भारी वर्षा, अत्यधिक सिंचाई या उच्च जल स्तर के कारण उत्पन्न होते हैं। बाढ़ का प्रमुख पादप क्रिया परिणाम मृदा में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी कर देना है, जो अल्प-ऑक्सीयता और अवरुद्ध चयापचय प्रक्रियाओं का कारण बनता है।

इस स्थिति से जड़ों की श्वसन क्रिया में विघटन होता है, जड़ की जलवहन क्षमता में कमी आती है और जल एवं पोषक तत्वों का अवशोषण बाधित हो जाता है, जिसके परिणामस्वरूप पत्तियाँ मुरझाने एवं पीले पड़ने लगती हैं और प्रकाश संश्लेषण निम्न हो जाता है। बाढ़ भी नींबूवर्गीय फलों के पेड़ों पर प्रभाव डालती है, जिससे पत्तियों के रोमकूप बंद हो जाते हैं ताकि जल हानि को कम किया जा सके।

हालाँकि, यह प्रतिक्रिया प्रकाश संश्लेषण तंत्र को कम कर देती है, जिससे इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला में अत्यधिक कमी आती है और आरओएस का अत्यधिक उत्पादन होता है। सुपरऑक्साइड रैडिकल्स और हाइड्रोजन पेरोक्साइड जैसे आरओएस लिपिड, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड्स को ऑक्सीडेटिव क्षति पहुँचाते हैं।

नींबूवर्गीय फलों के पौधे एंटीऑक्सीडेंट रक्षा प्रणाली पर निर्भर करते हैं, जिसमें एस्कॉर्बेट-ग्लूटाथियोन चक्र के एंजाइम शामिल होते हैं—जैसे सुपरऑक्साइड डिसम्यूटेज, एस्कॉर्बेट पेरौक्सिडेज और ग्लूटाथियोन रिडक्टेज—जो इन प्रभावों को कम करने में सहायता करते हैं।हालांकि, लम्बे समय तक जल-जमाव इन रक्षा प्रणालियों को अधिक प्रभावित कर सकता है, जिससे शारीरिक गिरावट और बढ़ सकती है।

नींबूवर्गीय फलों पर बाढ़ के प्रभाव मृदा प्रकार, स्थलाकृति और जल संतृप्ति की अवधि द्वारा निर्धारित होते हैं। खराब जल निकासी वाली कीचड़युक्त मृदाएँ जल-जमाव को बढ़ाती हैं क्योंकि ये ऊर्ध्वाधर जल प्रवाह को रोक देती हैं। जलमग्न मिट्टी में लंबे समय तक अवायवीय स्थितियां गैस विनिमय को प्रभावित करती हैं, जिससे ऑक्सीजन की कमी और कार्बन डाइऑक्साइड का संचय हो जाता है। बिना ऑक्सीजन के 24-48 घंटों के बाद जड़ों की क्षति गंभीर हो जाती है, जिससे पानी और पोषक तत्वों का अवशोषण बाधित हो जाता है और पत्तियाँ मुरझाने लगती हैं और अंततः पर्णक्षत्र में कमी आने लगती है।

नींबूवर्गीय फलों की जातियाँ बाढ़ के प्रति विभिन्न स्तरों की सहनशीलता प्रदर्शित करती हैं। उदाहरण के लिए, कैरिजो सिट्रेंज में उच्च सहनशीलता होती है, जबकि क्लियोपैट्रा मंडारिन अत्यधिक संवेदनशील होती है। ये भिन्नताएँ जातियों की आरओएस को हटाने और बाढ़ के बाद पुनःस्थिति प्राप्त करने की क्षमता के कारण होती हैं। बाढ़ के प्रति सहनशीलता पूर्वी भारतीय नींबूवर्गीय बेल्ट में महत्वपूर्ण है, जहां अल्पकालिक और मध्यम अवधि के जल-जमाव की घटनाएं अधिक होती जा रही हैं।

चरम ताप तनाव

तापमान की चरम स्थितियाँ, उच्च और निम्न दोनों, नींबूवर्गीय फलों की फसलों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालती हैं, जिससे आर्थिक हानि होती है और सतत उत्पादन के लिए खतरा उत्पन्न होता है। नींबूवर्गीय फल 23–34°C के आदर्श तापमान सीमा में अच्छे से बढ़ता है। इस सीमा के बाहर तापमान- चाहे अत्यधिक ठंड हो या गर्मी-शारीरिक और विकासात्मक व्यवधान पैदा करता है।

नींबूवर्गीय फल विशेष रूप से ठंडी और जमाने वाली तापमान के प्रति संवेदनशील होता है एवं -2.2°C से नीचे के तापमान पर क्षति होने लगती है। युवा शाखाएँ -12°C पर मर सकती हैं, हालांकि पोंसिरस ट्राईफोलियाटा जैसे मूलवृंत -10°C तक के तापमान को सहन कर सकते हैं।

बर्फबारी की घटनाएँ खराब विकास, उत्पादन में कमी एवं फल गिरना, पत्तियों का पीलापन और शाखाओं की मृत्यु जैसी दृश्य क्षति का कारण बनती हैं। हालांकि, अपेक्षाकृत ठंडी सर्दियाँ एकसमान रूप से पुष्पण और जीवंत फल रंग बनाने में मदद कर सकती हैं।

नींबूवर्गीय फलों में ठंड सहनशीलता के तंत्रों में आरओएस हटाने की क्षमता में वृद्धि, एंटीऑक्सीडेंट एंजाइम गतिविधि का बढ़ना और आनुवंशिक अनुकूलन शामिल हैं। उदाहरण के लिए, ट्राईफोलिएट ऑरेंज के जीन जैसे PtrbHLH और ठंड-प्रतिक्रियाशील miRNAs जैसे ptr-MIR396b को एंटीऑक्सीडेंट प्रतिक्रियाओं और एथीलीन संश्लेषण को नियंत्रित करके ठंड सहनशीलता में सुधार करने के लिए दिखाया गया है। इन अनुकूलनों के बावजूद, पाला का जोखिम एक चुनौती बना हुआ है, खासकर वैश्विक तापन के कारण पुष्पण के प्रणाली में परिवर्तन के साथ।

उच्च तापमान तनाव अक्सर सूखे के साथ सह-घटित होता है, जिससे इसका प्रभाव बढ़ जाता है। फल विकास के दौरान 35°C से अधिक तापमान प्रकाश संश्लेषण, पर्न्हारित सामग्री और फल की गुणवत्ता मापदंडों जैसे टीएसएस, अम्लता और आकार को कम कर देता है। ग्रीष्म तनाव बढे हुए आरओएस के माध्यम से ऑक्सीडेटिव क्षति उत्पन्न करता है, जो प्रकाश संश्लेषण क्षमता, झिल्ली की स्थिरता और कोशिकीय चयापचय तंत्र को प्रभावित करता है।

अध्ययनों ने दिखाया है कि कैरिजो सिट्रेंज जैसे पौधे क्लियोपैट्रा मंडारिन की तुलना में अधिक गर्मी सहनशीलता दिखाते हैं। कैरिजो उच्च प्रकाश संश्लेषण गतिविधि और वाष्पोत्सर्जन दर बनाए रखता है, जो पत्तियों को ठंडा करने और आरओएस निराविषीकरण को प्रभावी बनाने में मदद करता है। इसके विपरीत, क्लियोपैट्रा मंडारिन एक प्रतिपूरक तंत्र के रूप में फोटो-संरक्षात्मक चयापचय उत्पाद (फोटो-प्रोटेक्टिव मेटाबोलाइट्स) को जमा करता है लेकिन समग्र रूप से उच्च संवेदनशीलता प्रदर्शित करता है।

नींबूवर्गीय फलों में अजैविक तनावों के प्रति न्यूनीकरण की रणनीति

सूखा-न्यूनीकरण:

नींबूवर्गीय फलों की खेती पर सूखा के प्रभाव को कम करने के लिए संयोजित जल संरक्ष्ण तकनीकों, मृदा संरक्षण पद्धतियों और एकीकृत जल एवं पोषक तत्व प्रबंधन प्रथाओं को अपनाने की सलाह दी जाती है।

- बेहतर सिंचाई प्रणाली में जल संरक्ष्ण और जल के समान वितरण के लिए टपक सिंचाई प्रणाली (एकल या दोहरी लैटरल) शामिल है।

- आईसीएआर-सीसीआरआई, नागपुर द्वारा मानकीकृत सेंसर-आधारित सिंचाई और उपसतही टपक सिंचाई प्रणालियाँ जो मृदा में नमी स्तर सुनिश्चित करती हैं और जल को सीधे जड़ क्षेत्र में पहुंचाती हैं, जिससे जल दक्षता, फल की उपज और गुणवत्ता में वृद्धि होती है।

- मृदा संरक्षण उपायों जैसे जैविक और अजैविक पलवारो का उपयोग भी नींबूवर्गीय फलों में सूखा तनाव के प्रति सहनशीलता बढ़ाता है। जैविक पलवार जैसे घास, तिनका इत्यादि, मृदा स्वास्थ्य, जैविक पदार्थ, जल धारण क्षमता और जैव विविधता में सुधार करते हैं। जबकि अजैविक पलवार जैसे प्लास्टिक और विडमैट, टिकाऊ होते हैं और मृदा अपरदन और जल वाष्पीकरण को कम करते हैं लेकिन मृदा स्वास्थ्य में सुधार नहीं करते।

- पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा और जल संरक्षण तकनीकों जैसे पलवार, ट्रेंचिंग, फार्म तालाब, कनटूर बंडिंग और मेढ पर पौधारोपण पद्धति नींबूवर्गीय फलों के बगिचों में महत्वपूर्ण विकास चरणों के दौरान मृदा नमी संरक्षण में मदद करता है।

- हाइड्रोजेल, अतिशोषक (सुपरएब्जॉर्बेंट) पॉलिमर या जलप्रेमी (हाइड्रोफिलिक) पॉलिमर जेल, जैसे पुसा हाइड्रोजेल, का उपयोग जल की बड़ी मात्रा को जल्दी अवशोषित कर सकते हैं और धीरे-धीरे वातावरण को शुष्क करते हुए अपनी संरचना में संग्रहीत जल पौधों को प्रदान कर सकते हैं।

- पादप वृद्धि नियामक जैसे एबसिसिक अम्ल, ऑक्सिन, जिब्बेरेलिक अम्ल, ब्रैसिनोलाइड, जैस्मोनेट्स, बेंजाइल-एडेनिन, सेलिसिलिक अम्ल और बायोस्टिमुलेंट्स का बाह्य अनुप्रयोग भी सूखा के प्रभाव को कम करता है।

- रफ लेमन मूलवृंत का उपयोग करने से बचें और रंगपुर लाइम जैसे मध्यम सूखा सहनशील मूलवृंत का उपयोग करें।

लवणता न्यूनीकरण:

- लवणता तनाव वाले क्षेत्रों में लवणता के प्रबंधन में सिंचाई एक आवश्यक कारक है। लवणों को निकालने और जड़ क्षेत्र में लवण सांद्रता को कम करने के लिए सिंचाई की आवृत्ति बढ़ाने की सिफारिश की जाती है।

- खारे नहर और बोरवेल के पानी द्वारा बाढ़ सिंचाई से बचना चाहिए (जैसा की सामान्यत: पंजाब के किन्नू बेल्ट में देखा जाता है)

- क्लियोपैट्रा मंडारिन (क्लोराइड एक्सक्लूडर)और रंगपुर लाइम मूलवृंत के उपयोग की सलाह दी जाती है जो लवणीय तनाव के प्रति काफी सहनशील होते हैं। नमक संवेदनशील ट्रॉयर (सोडियम एक्सक्लूडर) और रफ लेमन मूलवृंत का उपयोग करने से बचें।

- अर्बुस्कुलर मायकोराइज़ल कवक का उपयोग लवणीय तनाव स्थितियों में नींबूवर्गीय फलों के खनिज पोषण में सुधार करता है।

- जिन स्थानों पर सोडियम मिट्टी में जमा हो जाता है, वहां कैल्शियम के स्रोत (जैसे जिप्सम) पाए गए हैं जो सोडियम के नकारात्मक प्रभावों को कम करने और लवणीय परिस्थितियों में पौधों की वृद्धि बढ़ाने में सहायक पाए गए हैं।सन हेम्प (क्रोटालेरिया जुनसिया), धैंचा (सेस्बानिया एक्यूलेटा) के साथ हरी खाद सोडिक मिट्टी के सुधार में सहायता करती है।

चरम ताप तनाव न्यूनीकरण:

- गर्मियों के उच्च तापमान के हानिकारक प्रभावों को अपारदर्शी और सूर्य की किरणों को परावर्तित करने वाले यौगिकों, जैसे काओलिन, का उपयोग करके नियंत्रित किया जा सकता है। नींबूवर्गीय फलों में धूप से झुलसने (सन बर्न) और उच्च ताप तनाव को नियंत्रित करने के लिए 4% काओलिन के अनुप्रयोग की सलाह दी जाती है।

- नेट शेडिंग का उपयोग कैनोपी तापमान को कम करने और अपर्याप्त जल की स्थिति में जल उपयोग दक्षता में सुधार करने की एक अन्य तकनीक है। इस उद्देश्य के लिए सबसे सामान्य शेड एल्यूमिनियम, पॉलीप्रोपाइलीन, पॉलीएथिलीन और पॉलिएस्टर के साथ-साथ जाल के रूप में एक साथ बुने गए पतले या लिनन के बोरे से बने होते हैं।

- ठंढ तनाव को सर्दियों और शुरुआती वसंत में सुबह और शाम के समय धुआं उत्पन्न करके और सिंचाई का उपयोग करके नियंत्रित किया जा सकता है।

- निम्न ताप तनाव को ठंड सहनशील ट्राईफोलिएट मूलवृंत के उपयोग, सिंचाई जल के अनुप्रयोग, वायु अवरोधक आदि के माध्यम से नियंत्रित किया जा सकता है।

जल-जमाव और बाढ़ तनाव न्यूनीकरण:

- जल-जमाव गुण वाली भारी मृदाओं में मेढ पर पौधारोपण करने की सलाह दी जाती है।

- नींबूवर्गीय फलों के बगिचों में जल निकासी चैनल बनाने से बारिश के मौसम में अतिरिक्त जल के रिसाव की सुविधा हो जाती है।

- नींबूवर्गीय फलों के पौधों पर प्यूट्रेसिन का पत्तियों पर छिडकाव करने से बाढ़ सहनशीलता क्षमता में वृद्धि होती है। इसके अनुप्रयोग ने प्रकाश संश्लेषक क्षमता और एंटीऑक्सीडेंट एंजाइम गतिविधि से जुड़ी विशेषताओं में सुधार किया।

- गोंदस्राव (गमोसिस) और जड सडन के खिलाफ सहनशीलता रखने वाले एलीमो मूलवृंत का जल-जमाव से प्रभावित भारी मृदाओं में उपयोग करने की सलाह दी जाती है।

- बाढ़ की स्थिति में फाइटोफ्थोरा प्रेरित गोंदस्राव (गमोसिस), जड सडन और स्तंभमूल सडन (कॉलर रॉट) के लिए विशेष देखभाल की आवश्यकता होती है, जैसे कि ट्राइकोडर्मा स्ट्रेन्स, फॉस्फोरिक अम्ल, कवकनाशी जैसे फॉसेटाइल एएल 80% WP का उपयोग।

सारांश

नींबूवर्गीय फल वैश्विक बागवानी में एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं और भारत जो वैश्विक नींबूवर्गीय फल उत्पादन में लगभग 10% का योगदान देता है, सहित विभिन्न कृषि-जलवायु क्षेत्रों में उगाए जाते हैं। हालाँकि वैश्विक मानकों की तुलना में भारत में नींबूवर्गीय फल उत्पादकता अपेक्षाकृत कम है, जिसका मुख्य कारण जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से उत्पन्न अजैविक तनाव है। प्रमुख अजैविक चुनौतियों में सूखा, लवणीयता, जल-जमाव और चरम तापमान शामिल हैं।

सूखा नींबूवर्गीय फल की शारीरिक क्रियाओं को प्रभावित करता है, जिससे प्रकाश संश्लेषण, रंध्र चालकता और फल की गुणवत्ता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। लवणीयता तनाव, जो अनुचित सिंचाई और पोषक तत्वों के असंतुलन के कारण उत्पन्न होता है, चयापचय प्रक्रियाओं को बाधित करता है और उपज को कम करता है। भारी वर्षा या अत्यधिक सिंचाई से होने वाला जलर-जमाव जड़ों की श्वसन क्रिया को बाधित कर देता है, जिससे ऑक्सीडेटिव तनाव उत्पन्न होता है और उत्पादकता में गिरावट आती है।

चरम तापमान भी नींबूवर्गीय फल उत्पादन के लिए एक चुनौती है, ठंड से ऊतक क्षतिग्रस्त हो सकते हैं, जबकि उच्च तापमान प्रकाश संश्लेषण को बाधित करता है और फलों में धुप से झुलसने जैसी समस्याएं उत्पन्न करता है। अजैविक तनाव के प्रभाव में क्षेत्रीय असमानताएँ देखी गई हैं, जो मिट्टी के प्रकार, सिंचाई पद्धतियों और स्थलाकृतियों से प्रभावित होती हैं।

न्यूनीकरण रणनीतियों में सूक्ष्म-सिंचाई प्रणाली अपनाना, जैविक और अजैविक पलवार, लवणता-प्रतिरोधी मूलवृंत और वृद्धि नियामकों का प्रयोग शामिल है। मेढ पर पौधारोपण पद्धति, जाली छायांकन और बहिर्जात अगली पीढ़ी के हार्मोन जैसी तकनीकें अजैविक तनावों के प्रति सहनशीलता बढ़ाती हैं। मृदा संरक्षण और तनाव-सहिष्णु मूलवृन्तों के उपयोग सहित नवाचार आधारित कृषि तकनीकों का एकीकरण बढ़ती जलवायु चुनौतियों के बीच नींबूवर्गीय फलों के उत्पादन को बनाए रखने के लिए अत्यंत आवश्यक है।

लेखक

डॉ. दर्शन कदम* और उदय कुमार1

वैज्ञानिक (फल विज्ञान)*, तकनिकी सहायक1

भा. कृ. अनु. प.- केन्द्रीय नींबूवर्गीय फल अनुसंधान संस्थान, अमरावती मार्ग, नागपूर ४४००३३

Email:darshankadamhort@gmail.com