24 Mar टमाटर काा एक नया विनाशकारी कीट: टुटा एबसोलिऊटा

New destructive pest of tomato – Tuta absoluta

दक्षिणी अमेरिकी टमाटर पिन्वो र्म, टुटा एबसोलिऊटा, टमाटर का एक विनाशकारी कीट है। इसका उद्गम दक्षिण अमेरिका से है। 1980 के दशक के बाद से यह दक्षिण अमेरिका का एक गंभीर कीट है तथा अब यह कीट अर्जेंटीना, बोल्लिविया, ब्राज़ील, चिली, कोलंबिया आदि देशो में वितरित हो चुका है।

भारत में यह पहली बार पुणे महाराष्ट्र में टमाटर की फसल में 2014 में रिपोर्ट किया गया था। अगर इसे नियंत्रित न किया जाए तो यह 90 – 100 प्रतिशत तक फसल का नुकसान कर सकता है।

यह सौहार्दपूर्ण माहौल में तेज़ी से पलता है। कई स्वदेशी प्राकृतिक मित्र कीट जो इसके साथ पाए जाते हैं उन्हें इसके नियंत्रण के लिए सरंक्षित किया जाना चाहिये। इसके अतिरिक्त इसे यांत्रिक एवं रासायनिक नियंत्रण से भी नियंत्रित किया जा सकता है।

हाल ही में भारत के पुणे महाराष्ट्र में इस आक्रामक कीट, टुटा एबसोलिऊटा (लेपिडोपटेरा: गेलेचीड़े), का टमाटर की फसल पर आक्रमण देखा गया। पहले इसको पोलीहाउस में तथा बाद में इस कीट को महाराष्ट्र के अन्य शहरों जैसे पुणे, अहमदनगर, धुले, जलगाँव, नासिक तथा सतारा में भी देखा गया। महाराष्ट्र के बाद इस कीट का प्रभाव कर्नाटक, तमिलनाडु , गुजरात एवं आंध्रप्रदेश में भी पाया गया।

यह कीट दुनिया भर में टमाटर उत्पादन के लिए एक गंभीर समस्या है। एक अध्यन में यह पाया गया है की यह ग्रीनहाउस तथा खेतो में टमाटर की 90 प्रतिशत तक उपज एवं गुणवत्ता को हानि पहुंचा सकता है। यह कीट टमाटर के अतिरिक्त सोलेनेसी परिवार की अन्य प्रजातियों को भी नुकसान पहुँचाने में सक्षम है.

रिपोर्ट के अनुसार यह कीट मकोय,धतुरा,बैंगन, आलू एवं कालीमिर्च को भी नुकसान पहुंचाता है. अनुकूल परिस्थितयों में इस कीट की १०-१२ पीढियां एक वर्ष में उत्पन्न हो सकती हैं. यदि इसे अनियंत्रित छोड़ दिया जाए तो ये भारत में टमाटर की खेती के लिए एक संभावित खतरा हो सकता है.

व्यापक सर्वेक्षणमें ये पाया गया है की ये नर्सरी से लेकर टमाटर की कटाई तक किसी भी चरण में फसल पर हम कर सकता है.

क्षति की प्रकृति:

इस कीट की लार्वा अवस्था ही पुरे पोधे को क्षति पहुंचती है. हेचिंग के बाद युवा लार्वा पत्ती, शिखर कलियों, फूलोंएवं फलों में सुरंग बनाते हैं. पत्ती में सुरंग बनाने के बाद लार्वा पर्ण मध्यक उतक को खाते हैं तथा लगातार खाने से ये सुरंग फफोला जैसी बन जाती है जिसके अंदर मल भरा रहता है.

इस प्रकार की लगातार हमले से पौधा सूख कर गल जाता है. लार्वा पौधे के तने में बहुत गहरी सुरंगे बना देता है जो की पौधे के विकास को बाधित करती हैं. लार्वा जब फल पर हमला करता है तो एक पिन के आकर का छेद बना लेता है जिससे अन्य रोगजनक प्रवेश कर जाते हैं तथा फल को सड़ा देते हैं.

टुटा अब्सोलुता के आक्रमण का फल पर आसानी से पता लगाया जा सकता है.

पिन के आकर का छेद – टुटा एबसोलिऊटा

वृत्तीय छेद जिसमे मल तथा लार्वा को बहार से देखा जा सकता है – हेलीकोवर्पा आर्मिजेरा

बड़े अनियंत्रित छेद – स्पोड़ोपटेरा लिट्उरा

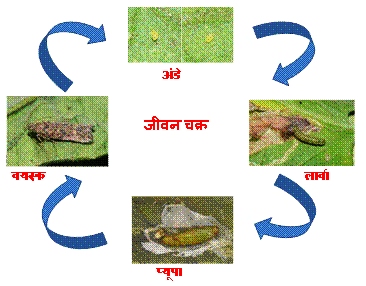

जीवन चक्र:

टुटा एबसोलिऊटा एक माइक्रोलेपिडोपटेरा कीट है. इस कीट का वयस्क ५-७ मिमी लम्बा तथा हल्का सिल्वेरी ब्राउन होता है. पूरा जीवन चक्र २४-२८ दिनों में पूर्ण होता है जोकि सर्दियों में लम्बा हो सकता है. मादा कीट छोटा, बेलनाकार, क्रीमी पीले रंग के अंडे अकेले या समूह में देती है. इसके अंडे पत्तियों, कलियों, तनों तथा छोटे फल की डंठल पर मिलते है.

फ़ोटो सौजन्य: कीटों की राष्ट्रीय ब्यूरो कृषि कीट संशाधन फ़ोटो गैलरी

प्रत्येक मादा कीट अपने सम्पूर्ण जीवन में २५०-३०० अंडे देती है. अण्डों से ४-६ दिनों के बाद लार्वा निकलता है. नया लार्वा हल्के पीले एवं हरे रंग का होता है. विकसित लार्वा गाढे हरे रंग का होता है. इस कीट के ४ लार्वा इनस्टार होते हैं.

लार्वा की अवधि ८-१० दिनों की होती है. प्यूपा मिट्टी में, पत्ती में अथवा सुरंगों के भीतर बनता है. मादा वयस्क १०-१५ दिनों तक तथा नर वयस्क ६-७ दिनों तक जिंदा रहते है. वयस्क रात्रिचर होतें हैं तथा दिन के समय पत्तियों के बीच छिपे रहते हैं.

प्रबंधन:

टुटा एबसोलिऊटा का जैविक नियंत्रण:

सर्वेक्षण में विभिन्न परजीवी तथा शिकारी कीट इस कीट के साथ पाए गए. एक बग , नेसिडीओकोरिस टेनुईस की बड़ी आबादी (१०-३० बग/पौधा) को इस कीट पर आक्रमण करते देखा गया . कुछ रिपोर्टों के अनुसार यह बग तने पर परिगालित छल्ले तथा फूल को गिराकर टमाटर की फसल को नुकसान पहुंचा सकते हैं.

एक अध्यन में ये पाया गया की इस बग की मौजूदगी में टुटा एबसोलिऊटा के अण्डों की संख्या तथा प्रतिशत खनन क्षेत्रफल में कमी पायी गयी. यह बग तने तथा फूलों पर परिगालित छल्ले तभी बनता है जब टुटा अब्सोलुता तथा अन्य कीटों की आबादी कम होती है.

इस बग के अलावा मकड़ियों एवं अन्य परजीवी जैसे ट्राईकोग्रेमाँ एकी , नियो क्रईसोकोरिस फोरमोसा तथा गोनिओज़स स्पीशीज भी इस कीट से जुड़े पाए गए.

अन्य प्रबंधन उपाय:

जुताई, खाद, सिंचाई, फसल चक्र, सौरीकरण, रोगसूचक पत्तियों का उन्मूलन, पीड़ित टमाटर के पौधों तथा फलों के विनाश से इस कीट को नियंत्रित किया जा सकता है.

एक ही जगह में टमाटर की निरंटर खेती से बचें.

फेरोमोन ट्रैप के उपयोग (४० ट्रैप्स/हेक्टेयर) कीट की उपस्थिति का पता लगाने तथा उस की संख्या को नियंत्रित रखने के लिए किया जा सकता है.

स्वेदेशी शिकारियों और परजीवी कीटों का सरंक्षण

कीटनाशकों का उपयोग फसक के शुरूआती दिनों में नहीं करना चाहिये तथा जब भी आवश्यक हो सिर्ग सुरक्षित कीटनाशकों का उपयोग करें.

बेसिलस थुरिंजिएंसिस (बीटी) आधारित कीटनाशकों का प्रयोग इस कीट को नियंत्रित करने में किया जा सकता है.

राष्ट्रीय जरूरतों को तथा टुटा एबसोलिऊटा की खतरनाक स्थती को ध्यान में रखते हुए केन्द्रीय कीटनाशक बोर्ड की पंजीकरण समिति ने प्रावधिक कीटनाशकों के दो वर्ष की अवधि के लिए उपयोग की अनुमति दी है ये कीटनाशक इस प्रकार है-

साईंएनट्रेनिलीप्रोल – १०.२६% OD

क्लोरेनट्रेनिलीप्रोल – १८.५ % SC

फ्लूबेनडीएमाइड – २० % WG

इनडोक्साकार्ब – १४.५ % SC

एज़ाडीरेकटिन १ % तथा ५ %

इमीडेक्लोप्रीड १७.८% SL

इन कीटनाशकों को इस कीट के नियंत्रण में इस्तेमाल लिया जा सकता है. इन कीटनाशकों की खुराक , संकेत, इनका इस्तेमाल का तरीका इन कीटनाशकों के लेबल में दिया गया है.

निष्कर्ष:

इस पुरे लेख में टुटा एबसोलिऊटा के पहचान, उसके नुकसान के लक्षण , जीवन चक्र इसका जैविक नियंत्रण तथा केन्द्रीय कीटनाशक बोर्ड द्वारा अनौपचारिक कीटनाशकों का इस्तेमाल के बारे में चर्चा की गयी है. इस कीट की आई पी ऍम रणनीतियों को विकसित किया जा रहा है.

कृत्रिम फेरोमोन का निर्माण, इसका इस्तेमाल तथा अन्य प्रभावी सक्रिय अणु जैसे की बीटी एवं एंटोमोपैथोजेनिक फंगस को जैवीक नियंत्रण एजेंटों के साथ सयोंजन में इस्तेमाल किया जा सकता है. प्रभावी परजीवी (ट्राईकोग्रेमाँ स्पीशीज) एवं शिकारी कीटों का उपयोग भी अभी अध्यनरत है.

Authors:

ऋचा वार्ष्णेय

वैज्ञानिक, कीट पारिस्थितिकी विभाग, राष्ट्रीय ब्यूरो कृषि कीट संशाधन,

पी पोस्ट बॉक्स नंबर-२४९१, एच. ए फार्म पोस्ट, बेल्लारी रोड, हेब्बाल, बेंगलुरू- ५६००२४

इ मेल : richavarshney84@gmail.com