16 Apr जनजातीय महिलाओं की गुणबत्तापूर्ण बीज की जरूरत्तों को पूरा कैसे करे ?

How to meet the needs of quality seeds of tribal women?

Training the farm women for better selection, treatment and storage of seeds from their own farms is an essential step. Own saved seed is best suited for farmers who cannot afford to buy seeds. Community seed banks should be created and seed breeding with the participation of women should become the backbone of food security.

भारत दुनिया की लगभग आधी से अधिक जनजातीय आबादी का घर है। 698 समुदायों से संबंधित 84 मिलियन से अधिक लोगों की पहचान अनुसूचित जनजाति के रूप में की गई है, जो कुल भारतीय आबादी का 8.2% है। आदिवासियों का जीवन उनके संसाधन आधार के लिए सुनिश्चित अधिकारों की लगातार कमी के कारण असुरक्षित होता जा रहा है। कुल मिलाकर विकास कार्यक्रमों का लाभ सामान्य रूप से जनजातीय आबादी तक नहीं पहुंच पाया है।

जनजातियों की सामाजिक-आर्थिक रूपरेखा

ऐतिहासिक रूप से, अधिकांश जनजातियों की अर्थव्यवस्था निर्वाह कृषि या शिकार और सभा थी। वन आधारित जनजातीय अर्थव्यवस्था में वनोपज से मूलभूत आवश्यकताओं जैसे भोजन, ईंधन, आवास सामग्री आदि की व्यवस्था की जाती है। अधिकांश राज्यों में, 60% से अधिक आदिवासी आबादी जंगल से 5 किमी की दूरी के भीतर निवास करती है।

प्रति व्यक्ति आय, साक्षरता दर, स्वास्थ्य की स्थिति और बुनियादी सुविधाओं तक पहुंच की कमी के आधार पर वन क्षेत्रों के करीब रहने वाले जनजातीय लोगों का एक बड़ा प्रतिशत समाज के सबसे वंचित वर्ग का गठन करता है। एसटी के बीच परिचालन जोत के कुल क्षेत्रफल में से पुरुषों की हिस्सेदारी 91.5 प्रतिशत है जबकि महिलाओं की केवल 8.5 प्रतिशत है। इन होल्डिंग्स में 88.36 प्रतिशत व्यक्तिगत होल्डिंग्स और 11.64 प्रतिशत संयुक्त होल्डिंग्स शामिल हैं।

विभिन्न जोतों के आकार में, क्षेत्रवार, अधिकतम जोत 1.0-2.0 हेक्टेयर आकार के हैं। 1.0-2.0 हेक्टेयर आकार की जोत में पुरुष महिला अनुपात एसटी पुरुषों के लिए 90.6 प्रतिशत और एसटी महिलाओं के लिए 9.4 प्रतिशत था। व्यक्तिगत जोतों में, अधिकांश जोत 0.5 हेक्टेयर से कम आकार के पाए गए।

आदिवासी महिलाओं की वन निर्भरता

आदिवासी महिलाएं पहाड़ी वनाच्छादित क्षेत्रों के बीच स्थित दूर के गांवों में रहती हैं। उनका जीवन जंगल से अभिन्न रूप से जुड़ा हुआ है, जो उनके भोजन, चारे और ईंधन के लिए लकड़ी का स्रोत रहा है। आजादी के बाद से, बड़ी विकास परियोजनाओं के हित में जंगल के विशाल इलाकों को बेरहमी से क्षतिग्रस्त और नष्ट कर दिया गया है। परिणाम विनाशकारी रहे हैं, जिसके कारण जीवन समर्थन प्रणाली का क्षरण हुआ है, और जनजातीय आबादी के एक बड़े हिस्से को उनकी पुश्तैनी भूमि से उजाड़ दिया गया है।

पहले से ही गरीब होने के कारण, उन्होंने अपना नियंत्रण खो दिया और विभिन्न प्रकार के संसाधनों तक उनकी पहुंच खो दी, जिस पर वे निर्भर थे। आधुनिकीकरण ने लोगों पर आधारित प्रथाओं जैसे कृषि-वानिकी और खाद्य संग्रह को गायब कर दिया है। इसने महिलाओं के जीवन को विशेष रूप से और प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया है, जिससे उनकी दैनिक मेहनत कई गुना बढ़ गई है।

इस तरह के विस्थापन, गैर-पहुंच, गैर-कब्जे, गैर-हकदार ने इन लोगों को मूक स्वीकृति में और अधिक जोर दिया है। बिहार, पश्चिम बंगाल और कर्नाटक के जनजातीय क्षेत्रों में किए गए हाल के अध्ययनों ने एनडब्ल्यूएफपी संग्रह पर आदिवासी परिवारों की निर्भरता के अनुभवजन्य साक्ष्य दिखाए।

उदाहरण के लिए, बिहार के दो दक्षिणी जिलों में, 41 प्रतिशत परिवार महुआ के फूल (मधुका इंडिका) इकट्ठा करते हैं; 31 प्रतिशत स्वदेशी सिगरेट (या बोली) बनाने में इस्तेमाल होने वाले तेंदू पत्ते (डायोस्पायरोस मेलानॉक्सिलॉन) इकट्ठा करते हैं; 23 प्रतिशत परिवार मशरूम और महुआ के बीज इकट्ठा करते हैं; 55 प्रतिशत परिवार इमली (इमली इंडिका) इकट्ठा करते हैं; और 31 प्रतिशत परिवार जंगली झाडू के संग्रह पर निर्भर हैं। एनडब्ल्यूएफपी के संग्रह, प्रसंस्करण और विपणन में प्राथमिक खिलाड़ी महिलाएं हैं जो बीज, भोजन और ईंधन से संबंधित वन उत्पादों सहित वनोपज का बड़ा हिस्सा इकट्ठा करती हैं।

इसी प्रकार 90 प्रतिशत औषधीय जड़ी-बूटियाँ स्त्रियाँ और बच्चे इकट्ठी करते हैं और 100 प्रतिशत सुखाने का कार्य स्त्रियों द्वारा किया जाता है। लगभग 71 प्रतिशत औषधीय जड़ी-बूटियाँ महिलाओं और बच्चों द्वारा और 29 प्रतिशत पुरुषों द्वारा बेची जाती हैं। ओडिशा में किए गए एक अध्ययन में बताया गया है कि महिलाएं आमतौर पर जंगलों में 3 से 4 घंटे चलती हैं और प्रतिदिन 15 घंटे काम करती हैं, जबकि पुरुष दिन में 11 घंटे काम करते हैं।

सभी अध्ययनों ने संकेत दिया कि महिलाएं वन से संबंधित गतिविधियों में अधिक समय और श्रम खर्च करती हैं, और न केवल निर्वाह की जरूरतों को पूरा करने के लिए बल्कि आय के लिए भी जंगलों पर निर्भर करती हैं। आंध्र प्रदेश में आदिवासी इमली (इमली इंडिका), अड्डा पत्ता (बौहिनिया वाहली), गोंद करया (स्टरकुलिया यूरेन्स), हरड़, महुआ प्रवाह सहित एनडब्ल्यूएफपी की एक विशाल विविधता एकत्र करते हैं।

महुआ के फूल और बीज (मधुका इंडिका), जंगली झाड़ू और साबुन के नट (सपिंडस इमर्गिनैटस)। एक अध्ययन का अनुमान है कि आंध्र प्रदेश में एनडब्ल्यूएफपी की बिक्री से होने वाली आय कुल घरेलू आय का 10 से 55 प्रतिशत है। ओडिशा, बिहार और मध्य प्रदेश की तुलना में, सभी बड़ी जनजातीय आबादी के साथ, आंध्र प्रदेश के आदिवासी परिवार अपनी आय का एक बहुत अधिक अनुपात एनडब्ल्यूएफपी की बिक्री से अर्जित करते हैं।

महिला और बीज

बीज खाद्य श्रृंखला की पहली कड़ी हैं। फिर भी महिला बीज प्रजनक खाद्य उत्पादन के औद्योगिक मॉडल और बौद्धिक संपदा व्यवस्था में अदृश्य हैं। भोजन और लैंगिक न्याय की जड़ें महिलाओं के हाथों में बीज रखने और जैव विविधता के बारे में महिलाओं के ज्ञान को पहचानने में निहित हैं। स्वास्थ्य और पोषण की शुरुआत भोजन से होती है और भोजन की शुरुआत बीज से होती है।

खाद्य न्याय के बीज खाद्य प्रणाली बनाने में निहित हैं जहां बीज महिलाओं के हाथ में है, और जैव विविधता के बारे में महिलाओं का ज्ञान खाद्य और पोषण सुरक्षा की नींव है। महिलाएं सदियों से बीज प्रजनक रही हैं और औपचारिक रूप से मान्यता प्राप्त सभी औद्योगिक प्रजनन प्रणालियों की तुलना में बहुत अधिक विविधता और लक्षण पैदा की हैं। महिलाओं के बीज प्रजनन में विज्ञान और संस्कृति का विलय होता है।

बीज, जो पहले महिलाओं द्वारा बचाया और पाला जाता था, अब रासायनिक निगमों की ‘बौद्धिक संपदा’ है, जो अब दुनिया के 73% बीज आपूर्ति को नियंत्रित करने वाले बीज निगम भी हैं। जब ये निगम बीज का पेटेंट कराते हैं, तो वे रॉयल्टी जमा करते हैं। बीज पर रॉयल्टी का मतलब है उच्च बीज लागत। महिलाओं के हाथों में बीज अक्षय और ‘खुला स्रोत’ है, जिसे स्वतंत्र रूप से साझा और सहेजा जा सकता है।

पेटेंट कराया गया बीज अनवीकरणीय हो जाता है। बीज बचाना और आदान-प्रदान करना एक बौद्धिक संपदा अपराध बन जाता है। जब महिलाएं बीज बोती हैं, तो वे प्रार्थना करती हैं कि ‘यह बीज समाप्त हो जाए’। निगम इस सिद्धांत पर काम करते हैं कि ‘इस बीज को समाप्त कर दिया जाए ताकि हमारा मुनाफा समाप्त हो जाए’।

बीज की ऊंची कीमत का मतलब कर्ज है। भारत में 250,000 किसानों ने कर्ज के कारण आत्महत्या की है, मुख्यतः कपास की पट्टी में, क्योंकि बीटी कपास की शुरूआत के माध्यम से बीज एकाधिकार स्थापित किया गया था। आत्महत्या करने वाला प्रत्येक किसान अपने पीछे एक विधवा छोड़ जाता है। दुनिया भर में, महिलाओं ने स्वाद, पोषण, कीट प्रतिरोधक क्षमता, सूखा प्रतिरोध, बाढ़ प्रतिरोध और नमक प्रतिरोध के लिए फसलों की 7,000 से अधिक प्रजातियों पर प्रजनन किया है।

अकेले भारत में, महिलाओं ने चावल की 200,000 किस्मों को पाला है। भारत के 16 राज्यों में फैले बीज रखवाले और जैविक उत्पादकों का एक नेटवर्क नवदन्या इस जैव विविधता को महत्व देता है और अब तक 5,000 से अधिक फसल किस्मों का सफलतापूर्वक संरक्षण कर चुका है। यह ज्ञान है। नकदी फसलों को बढ़ावा देने और मशीनों की शुरूआत और रसायनों के उपयोग के साथ कृषि का व्यवसायीकरण किया गया है, जिसके परिणामस्वरूप बाहरी निर्भरता भी होती है।

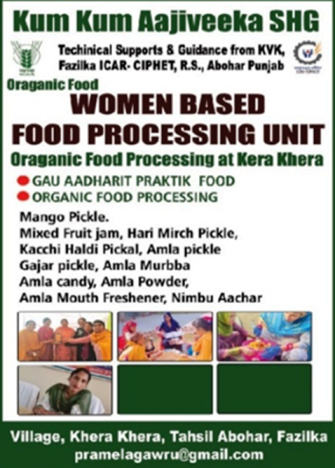

महिलाओं को अपने घरों में नई किस्म की पौष्टिक सब्जियां और फल उगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, जो परिवार की स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों को पूरा करेगा, साथ ही साथ वे अधिशेष को बेचकर पैसा कमा सकती हैं। समुदाय द्वारा संयुक्त रूप से स्वामित्व वाली और ग्रामीणों द्वारा दी गई भूमि के एक टुकड़े पर विकसित सामुदायिक नर्सरी को भी बढ़ावा दिया जा रहा है, ये लगातार परिवारों को बीज और पौधे की आपूर्ति करेंगे।

परंपरागत रूप से, बीज संरक्षण महिलाओं की भूमिका रही है, और बीजों के बारे में उनका ज्ञान व्यापक रहा है। इसलिए, महिलाएं कृषि स्तर पर विविधता के संरक्षण में प्रमुख भूमिका निभाती हैं। यह महिलाएं ही तय करती हैं कि बीज की मात्रा और भंडारण की जाने वाली किस्मों का चयन और उन्हें संग्रहीत करने के विभिन्न तरीके।

सामुदायिक बीज बैंकों में संग्रहीत अधिकांश बीज उत्पादक होते हैं, लेकिन वनस्पति बीज जैसे आलू के कंद, शकरकंद की बेलें, याम के डंठल और कसावा के दांव भी पाए जाते हैं। व्यक्तियों, घरों और बीज बैंक के बीच बीज को स्थानांतरित करने के लिए विभिन्न प्रकार के विनिमय तंत्र की आवश्यकता होती है।

ये मुख्य रूप से अनौपचारिक तंत्र हैं जैसे कि बीज मेले, तरह के बीज ऋण, वस्तु विनिमय और सामाजिक दायित्वों के आधार पर हस्तांतरण, लेकिन नकद बिक्री और खरीद के माध्यम से भी।

आदिवासी महिला तकनीकी सशक्तिकरण पर सफलता की कहानियां

1. ओडिशा के आदिवासी गांवों में महिला किसान प्रशिक्षण और समर्थन के साथ संकर बीज किस्मों, नई तकनीकों और बेहतर कृषि पद्धतियों के उपयोग के माध्यम से अपनी उपज बढ़ा रही हैं। बड़बिल रेंगलसाही ओडिशा के मयूरभंज जिले का एक दूरस्थ, आदिवासी गाँव है जहाँ उच्च गरीबी और कम साक्षरता दर है। गांव 40 आदिवासी परिवारों का घर है जो ज्यादातर जीविका के लिए खेती करते हैं।

वे आम तौर पर घरेलू खपत के लिए घर के बगीचों में मक्के की स्थानीय किस्में उगाते हैं और स्थानीय बाजार में हरे रंग के कोब के रूप में थोड़ा अधिशेष बेचते हैं। पैदावार अक्सर कम होती है क्योंकि किसान उन्नत किस्मों और पारंपरिक बुवाई के तरीकों का उपयोग करते हैं और अच्छी कृषि पद्धतियों, विशेष रूप से खरपतवार और पोषक तत्व प्रबंधन के बारे में जानकारी की कमी होती है।

मक्के का केक क्षेत्र के बच्चों के लिए एक आम नाश्ता और नाश्ता है, और कम मक्के के उत्पादन का मतलब अक्सर उन्हें कम भोजन मिलता है। हालांकि, जौहर जहर अयो जैसे महिला स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) की बदौलत इस स्थिति में जल्द ही सुधार हो सकता है, जिन्होंने नई तकनीकों और बेहतर किस्मों के बारे में सीखा।

किसानों ने ओडिशा सरकार के बड़े आकार की बहुउद्देशीय सहकारी समिति (एलएएमपी) से अपनी एकत्रित बचत “कॉर्पस फंड” का उपयोग करके हाइब्रिड मक्का बीज और उर्वरक खरीदा और पारंपरिक लकड़ी के हल के बजाय ट्रैक्टर के साथ खेत की जुताई की।

बोने की मशीन – जिसे आमतौर पर “सीड ड्रिल” कहा जाता है – एक सटीक गहराई और दूरी पर पंक्तियों में बोने और बीज के नीचे उर्वरक रखकर इष्टतम पौधों की आबादी और उच्च उर्वरक दक्षता प्राप्त करने में मदद करता है। पोषक तत्व प्रबंधन और समय पर खरपतवार नियंत्रण जैसी बेहतर कृषि पद्धतियों पर प्रशिक्षित।

2. पश्चिम बंगाल में पुरुलिया जिले की जनजातीय महिलाओं ने कई गैर सरकारी संगठनों और एसएचजी की मदद से कुशल जल प्रबंधन तकनीकों और बहु-फसल दृष्टिकोण को लागू करना सीखा है और एक ऐसे क्षेत्र में खाद्य-पर्याप्तता हासिल की है जो ‘सूखा-प्रभावित’ सूची में था। भारी बारिश के बावजूद। यह विडंबना ही थी कि पुरुलिया जिला अक्सर खुद को पश्चिम बंगाल सरकार की ‘सूखा-प्रभावित’ सूची में पाया जाता था, जब यहां औसत वर्षा 1100 मिमी-1500 मिमी होती है।

पानी के संरक्षण में विफलता के साथ-साथ खराब कृषि पद्धतियों का मतलब है कि खेतों में कड़ी मेहनत करने के बावजूद, किसान केवल छह महीने की खाद्य पर्याप्तता प्राप्त कर सके। आज, हालांकि, एक जल प्रबंधन क्रांति और आदिवासी महिलाओं के नेतृत्व में बीज-बैंकों की बदौलत सब कुछ बदल रहा है।

से क्षेत्र में जहां कमजोर सरकारी तंत्र और बढ़ते माओवादी प्रभाव के कारण विकास अवरुद्ध हो गया है, स्वयं सहायता समूहों ने एकीकृत प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन (आईएनआरएम) और बीज बैंकों जैसी विकासात्मक पहलों का नेतृत्व किया है।

शुद्ध बीज की उपलब्धता देश में संपूर्ण कृषि क्षेत्र के सामने एक बाधा है। एक फसल की दो किस्मों के बीच अलगाव के लिए एक निश्चित दूरी रखना आवश्यक है। नस्लों के बीच क्रॉस-परागण एक बीज की गुणवत्ता और शुद्धता को गंभीर रूप से प्रभावित करता है। देश में अनुसंधान संगठनों के कुछ केंद्र सभी किसानों के लिए पर्याप्त बीज का उत्पादन नहीं कर सकते हैं।

किसानों द्वारा एक कोने के भूखंड में बीज की खेती करने की पारंपरिक प्रथा सफल नहीं होती है, क्योंकि बीज की गुणवत्ता पीढ़ी दर पीढ़ी घटती जाती है। संस्थानों से पूर्ण तकनीकी सहायता के साथ सामुदायिक समूहों द्वारा उत्पादन शायद एकमात्र समाधान है। केवीके नंदुरबार (एम.एस.) ने उत्तरी महाराष्ट्र के आदिवासी क्षेत्र में एक बीज उत्पादन गांव बनाकर इसे सफलतापूर्वक दिखाया है।

3. नंदुरबार जिला महाराष्ट्र राज्य के उत्तर पश्चिम में स्थित है। नंदुरबार जिले की कुल आबादी का उनहत्तर प्रतिशत अनुसूचित जनजातियों से संबंधित है, जैसे भील, तडवी, कोकनी, पवारा, मावची आदि। केवीके ने नवापुर तालुका का चयन किया जो अब तक प्याज की खेती के लिए कुंवारी थी।

आदिवासी किसानों ने शायद ही किसी रासायनिक उर्वरक का इस्तेमाल किया और उनके खेतों में प्रचुर मात्रा में प्राकृतिक मधुमक्खियां थीं। 1.5 किमी (अलगाव की दूरी) के दायरे में मधुमक्खियों और किसी अन्य प्याज के खेत की उपस्थिति ने इस क्षेत्र को प्याज के बीज उत्पादन के लिए एक आदर्श स्थान बना दिया।

प्रशिक्षण चक्र की शुरुआत मिट्टी परीक्षण, भूमि की तैयारी, खांचे बनाने, आवेदन के समय और उर्वरकों की एकाग्रता, कीटनाशकों और सिंचाई अनुसूची के साथ हुई। जहां देश को हर साल 5000 टन प्याज के बीज की जरूरत होती है, वहीं शुद्ध रूप में इसका केवल 10% ही उपलब्ध होता है।

एनआरसी ने बाद में बीज उत्पादन के लिए एक सामुदायिक समूह के साथ अपने पहले समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। यह सम्मान तीन स्वयं सहायता समूहों को दिया गया जो वर्तमान में नवापुर क्षेत्र में प्याज के बीज का उत्पादन कर रहे हैं। इनमें से दो एसएचजीएस पूरी तरह से आदिवासी महिलाओं से बने हैं।

KVK उन लोगों के समूह के साथ काम करने में सरल था जो निर्वाह किसान थे। उनके पास न नकदी फसलें थीं और न ही बड़ी जोत। प्याज के बीज उत्पादन ने उनकी आजीविका सुरक्षा को प्रभावी ढंग से बढ़ाया। वे बीज उत्पादन में सावधानी बरतते हैं, क्योंकि यही उनकी एकमात्र सुरक्षित आजीविका है।

केवीके नंदुरबार पहले ही किसान मूंगफली फसल संग्रहालय बनाने में सफल रहा है और सब्जियों और गेहूं के बीज उत्पादन शुरू करने की योजना बना रहा है। यूएनडीपी और एनएआईपी के साथ इसकी परियोजनाओं ने आदिवासी गांवों के लिए आजीविका सुरक्षा मॉडल सफलतापूर्वक विकसित किए हैं। केवीके टीम को भरोसा है कि यह जिला देश के लिए सीड जोन बन सकता है।

पोषण उद्यान और बीज बैंक: महिला किसान जलवायु परिवर्तन के अनुकूल हैं

उत्तर प्रदेश विश्व बैंक द्वारा भारत में कुपोषण पर अपने अध्ययन में सूचीबद्ध छह गंभीर रूप से प्रभावित राज्यों में से एक है। अन्य राज्य जहां हर दूसरा बच्चा कम वजन का है – कुपोषण के संकेतकों में से एक – राजस्थान, ओडिशा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और बिहार शामिल हैं।

चार राज्यों – यूपी, राजस्थान, बिहार और मध्य प्रदेश – में भारत के सभी कम वजन वाले बच्चों का 43 प्रतिशत से अधिक हिस्सा है। फिर से, ओडिशा में, प्रोटीन की खपत राष्ट्रीय औसत 57 ग्राम की तुलना में प्रति व्यक्ति 48 ग्राम जितनी कम है। आश्चर्य नहीं कि 34 फीसदी पुरुषों की तुलना में राज्य में 61 फीसदी महिलाएं एनीमिक हैं।

ठोस अनुकूलन उपायों पर ध्यान देने की तत्काल आवश्यकता है, विशेष रूप से वे जो सीधे महिलाओं को लाभान्वित करते हैं। कुछ महिलाओं के अनुकूल अनुकूलन उपायों को बढ़ावा दिया जा सकता है, जिसमें ग्राम स्तर के अनाज बैंक शामिल हैं, जो बंगाल और ओडिशा सहित राज्यों के आपदा-संभावित गांवों में लोकप्रिय साबित हुए हैं।

महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा संचालित और प्रबंधित, सदस्य जरूरत के समय स्थानीय बाजरा और चावल को स्टोर और उधार लेते हैं और तरह से चुकाते हैं। ओडिशा के गंजम जिले के केरांदीमल आदिवासी इलाके में एक आदिवासी महिला किसान दक्षिण, इसे इस तरह से कहती हैं, “अनाज बैंकों का मतलब है कि जब फसल खराब हो जाएगी तो हमारे पुरुष पलायन नहीं करेंगे और हमारे पास खाने के लिए भी पर्याप्त होगा।

हम महिलाएं अक्सर भूखी रहती हैं क्योंकि हमने अपने पति और अपने बच्चों को उपलब्ध भोजन देना पसंद किया है।” राज्य के कई आदिवासी क्षेत्रों में, अनाज बैंक पारंपरिक मुकाबला तंत्र बन गए हैं और उनके हालिया पुनरुद्धार का ग्रामीण महिलाओं ने स्वागत किया है।

अनाज बैंकों को आज राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड), संयुक्त राष्ट्र संगठनों और अन्य दाता एजेंसियों के साथ-साथ स्थानीय नागरिक समाज संगठनों जैसी सरकारी एजेंसियों द्वारा समर्थित किया जाता है।

अन्य अनुकूलन उपायों में बीज बैंक, चारा बैंक और किचन गार्डन के लिए इनपुट शामिल हो सकते हैं। पश्चिम बंगाल के 24 उत्तरी परगना जिले के बांकरा गांव की महिलाएं इस बात पर जोर देती हैं कि उनके परिवार अनाज/बीज के किनारे और किचन गार्डन के कारण चक्रवात आइला के सबसे बुरे प्रभावों से बचे हैं।

भारत में सामुदायिक बीज बैंक

कृषि के आधुनिकीकरण के साथ, कृषि पद्धतियों और फसल के पैटर्न में बदलाव आया और आनुवंशिक विविधता लुप्त होने लगी। नतीजतन, पारंपरिक बीज किस्मों का आनुवंशिक आधार काफी कम हो गया और कई पारंपरिक बीज किस्में अब विलुप्त होने का सामना कर रही हैं। ये किस्में स्थानीय कृषि स्थितियों के साथ स्वाभाविक रूप से अधिक अनुकूल थीं, आर्थिक रूप से व्यावहारिक और पर्यावरण की दृष्टि से उच्च उपज देने वाली किस्मों की तुलना में आज उपयोग की जा रही हैं। वे कीटों, रोगों, सूखे और बाढ़ के प्रति भी अधिक प्रतिरोधी थे।

कृषि के लिए उपयुक्त प्रकार के बीज की उपलब्धता अत्यधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि व्यवहार्य बीज के बिना ग्रामीण परिवारों का अस्तित्व खतरे में है। किसान जिस तरीके से बीज प्राप्त करते हैं, वह कृषि जितना पुराना है, और अधिकांश छोटे पैमाने के किसान नियमित रूप से अपने बीज को एक फसल से दूसरी फसल तक बचाते हैं।

एक समय में, भारत में धान की 200,000 किस्में थीं (पानी में डूबे हुए खेतों में उगाए गए चावल), आर्द्रभूमि से लेकर सूखी भूमि से लेकर गहरे पानी तक और सुगंधित बाजरा कभी एक लोकप्रिय फसल थी क्योंकि वे सूखा प्रतिरोधी, अत्यधिक पौष्टिक और सक्षम हैं। खराब मिट्टी में खेती। फिर भी, बीज आपूर्ति की ये सामुदायिक प्रणालियाँ निम्न कारणों से दबाव का सामना कर रही हैं:

सूखे, फसल की विफलता, संघर्ष, कठिन भंडारण की स्थिति और गरीबी जैसे कारक जो बीज की मात्रा और किसानों के लिए उपलब्ध पौधों की किस्मों की संख्या दोनों को नष्ट कर रहे हैं। कृषि आधुनिकीकरण जिसके कारण किसान अपनी बीज आवश्यकताओं की अधिक खरीद कर रहे हैं। चूं

कि यह खरीदा हुआ बीज पुरानी, स्थानीय किस्मों की जगह लेता है, ये किस्में कई समुदायों में तेजी से अनुपलब्ध हो जाती हैं। इसलिए, बीज बैंकों की स्थापना, और बीज प्रजनन और गुणन जैसे अनौपचारिक बीज आपूर्ति प्रणालियों को मजबूत करने के लिए हस्तक्षेप गैर सरकारी संगठनों (एनजीओ) और बीज आपूर्ति के क्षेत्र में लगे सार्वजनिक क्षेत्र के संस्थानों के बीच लोकप्रियता प्राप्त कर रहे हैं।

सामुदायिक बीज बैंक आमतौर पर व्यक्तियों, अनौपचारिक समूहों और गैर सरकारी संगठनों की एक विस्तृत श्रृंखला से बीज जमा करते हैं जो आपस में बीज साझा करते हैं। बीज को मुख्य रूप से प्रतिभागियों के स्वयं के उत्पादन से बिना किसी औपचारिक गुणवत्ता नियंत्रण के रखा जाता है, लेकिन व्यक्तिगत चयन प्रक्रिया और हैंडलिंग कौशल शामिल होते हैं।

हाल ही में, औपचारिक क्षेत्र के साथ साझेदारी में कुछ सामुदायिक बीज बैंक स्थापित किए गए हैं – मुख्यतः पादप प्रजनन अनुसंधान संस्थान। बीज बैंक भंडारण और विविधीकरण का एक रूप हैं, और वे कई पर्यावरणीय परिस्थितियों के अनुकूल कई फसल किस्मों को लगाकर किसानों की पर्यावरणीय और आर्थिक तनाव को कम करने की क्षमता को बढ़ाते हैं।

साथ ही, बीज बैंक किसानों की बाजारों तक पहुंच की सुविधा प्रदान करते हैं और किसानों को उनके द्वारा उगाए जाने पर अधिक विकल्प देते हैं। बीज बैंक ग्रामीण जनजातीय गांवों को इंजीनियर उच्च उपज वाली किस्मों और उर्वरकों और कीटनाशकों जैसे महंगे इनपुट पर कम निर्भर होने में सक्षम बनाता है।

जनजातीय महिलाओं की मूल जरूरतों को पूरा करने में मुद्दे

वैश्विक वाणिज्यिक बीज बाजार का अनुमान $27,400 मिलियन है। शीर्ष 10 कंपनियों की वैश्विक बाजार में 73 फीसदी हिस्सेदारी है। बीज के लिए वैश्विक वाणिज्यिक बाजार के आधे से अधिक (53%) को सिर्फ 3 कंपनियां नियंत्रित करती हैं। दुनिया की सबसे बड़ी बीज कंपनी और चौथी सबसे बड़ी कीटनाशक कंपनी मोनसेंटो अब वाणिज्यिक बीज बाजार के एक-चौथाई (27%) से अधिक को नियंत्रित करती है।

किसी भी किस्म की सफलता दो प्रमुख कारकों पर निर्भर करती है, अर्थात। कड़े अनुकूली परीक्षण और उत्पादित और विपणन किए जा रहे बीज की गुणवत्ता। 1970 के दशक में हरित क्रांति की शुरुआत के बाद से, बीज का वितरण 50 हजार टन से बढ़कर 2007-08 में 1100 हजार टन से अधिक हो गया है।

अब भारतीय बीज बाजार दुनिया का छठा सबसे बड़ा बाजार है, जो वैश्विक बीज बाजार के 5% की वृद्धि की तुलना में सालाना 12% बढ़ रहा है। 1988 की बीज नीति को अपनाने के साथ, जिसमें बीज क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को बढ़ावा दिया गया था और उन्नत किस्मों और प्रजनन लाइनों के आयात को उदार बनाया गया था, इस क्षेत्र में तेजी आई थी। वर्तमान में यह अनुमान है कि निजी क्षेत्र का बीज बाजार में लगभग 80% कारोबार होता है।

पिछले साल यह पिछले साल की तुलना में खराब था। यहां तक कि पिछला साल भी पिछले साल से भी खराब रहा। हर साल, किसानों को बीज तक पहुंच की बढ़ती समस्या का सामना करना पड़ रहा है। लंबी कतारों में खड़े, हाथ में नकदी (बड़ी कठिनाई और उच्च ब्याज दर के साथ निजी साहूकारों से प्राप्त) के साथ, और उनके चेहरों पर चिंता की लकीरें, किसानों को नहीं पता कि बीज खरीद की यह विधि स्थायी या अस्थायी होने की संभावना है या नहीं घटना ।

हर साल, उन्हें उम्मीद है कि स्थिति बदल सकती है। बीजों की समस्याएँ बहुत गहरी हैं और इन जड़ों को नए क्षेत्रों में फैला रही हैं। यह सिर्फ समय पर बीजों की उपलब्धता नहीं है। यह केवल बीजों की गुणवत्ता के बारे में नहीं है। अच्छी अंकुरण क्षमता वाले अच्छी गुणवत्ता वाले बीज दुर्लभ होते जा रहे हैं, क्योंकि संकरों की संख्या बढ़ रही है।

अन्य बाधाएं हैं, कम उपज, किस्म की अनुकूलता, उपलब्धता, रोग की घटना/ रिपोर्ट और/ या कीट और किसी विशेष चरित्र की उपस्थिति या अनुपस्थिति: उदाहरण के लिए, चावल में बासमती वर्णों की उपस्थिति। वहीं दूसरी ओर बीजों के दाम हर साल बढ़ रहे हैं। इतना ही नहीं, किसान अब प्रति एकड़ निवेश का 10-30 प्रतिशत अकेले बीज पर खर्च कर रहे हैं। फिर भी, उन्हें अच्छी गुणवत्ता वाले बीजों का आश्वासन नहीं दिया जाता है।

यहां प्रशासनिक, आर्थिक, प्रबंधन और कानूनी मुद्दे हैं। हालांकि, जो किसान हमेशा खेती में व्यस्त रहते हैं, उनके पास इन मुद्दों से निपटने के तरीके के बारे में जानकारी, ज्ञान या साधन नहीं है। बीजों के चयन, बचत, सुधार और उत्पादन की पारंपरिक प्रणालियों को जानबूझकर बदल दिया गया है। किसानों के लिए गुणवत्ता एक प्रमुख मुद्दा है, क्योंकि अधिकांश बीज, जो पैकेट में आते हैं और ब्रांडेड होते हैं, अंकुरित नहीं होते हैं, विकसित नहीं होते हैं, पत्ते विकसित नहीं होते हैं या उचित उपज नहीं देते हैं।

कई किसान, जो भूमि की तैयारी, पानी और बिजली, श्रम, फसल सुरक्षा, भूमि उर्वरक आदि पर निवेश करते हैं, वे पाते हैं कि निम्न गुणवत्ता वाले बीजों के साथ, उनके सभी प्रयास बेकार हो जाते हैं – नाले के नीचे। यह उन्हें इतने अधिक निवेश से गरीब बना देता है। बीजों के कारण जोखिम बढ़ रहे हैं, और उनकी चिंताएँ कई गुना बढ़ रही हैं।

अन्य जोखिमों में बाजार की कीमतें और प्राकृतिक आपदाएं (अचानक बारिश, ओलावृष्टि, अत्यधिक गर्मी या ठंड की स्थिति, बाढ़, सूखा, पानी की कमी, आदि) शामिल हैं। यह महत्वपूर्ण है कि बीजों की कीमतों को सरकार द्वारा वार्षिक आधार पर नियंत्रित किया जाता है।

गुणवत्तापूर्ण बीजों के उत्पादन में जनजातीय महिलाओं के तकनीकी सशक्तिकरण की रणनीतियाँ

आदिवासी किसान महिलाएं परंपरागत रूप से बीजों का आदान-प्रदान करती हैं, आमतौर पर अनौपचारिक रूप से। उनकी किस्मों को किसी कीटनाशक की आवश्यकता नहीं होती है क्योंकि स्थानीय बीज प्राकृतिक रूप से कठोर होते हैं। आखिरकार वे पौधों की संतान हैं जो स्थानीय पर्यावरण और जैव-सांस्कृतिक प्रथाओं में निरंतर परिवर्तन की पीढ़ियों से गुजरे हैं। घर में सहेजे गए बीज किसान खाद्य जाल के मूल, और एक जीवित विरासत हैं।

हालाँकि किसान किसानों की संख्या कम हो रही है और कॉर्पोरेट बीजों पर निर्भरता बढ़ रही है। बीज और कीटनाशक व्यापारी बाजार के बड़े हिस्से पर कब्जा करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। अफसोस की बात है कि कई सहायता और विकास परियोजनाएं इस मॉडल को बढ़ावा देती हैं। वे जरूरी नहीं जानते हैं या अपने स्वयं के बीज बचाने वाले किसानों का समर्थन करते हैं। 1996 में, प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज पर एफएओ की स्टेट ऑफ द वर्ल्ड रिपोर्ट ने अनुमान लगाया कि 1.4 बिलियन लोग खेत से बचाए गए बीजों पर निर्भर हैं।

स्थानीय रूप से अनुकूलित उच्च गुणवत्ता वाले बीज एक दुर्लभ वस्तु हैं और धैर्य के अलावा और कुछ नहीं खर्च करते हैं। दुनिया भर में किसान अपने बीज को एक अनुकूल सक्रिय नेटवर्क के भीतर रखते हैं, और उन्हें अपने खेतों में संस्कृति के भीतर और जलवायु के भीतर विकसित होने वाले एक जीवित बीज बैंक के रूप में फिर से उगाते हैं।

संस्थागत बीज बैंक किसानों के लिए दुर्गम हैं। तेजी से छोटी बीज कंपनियां भी अपने बीज आपूर्ति के लिए बड़े निगमों पर निर्भर हैं। स्वतंत्र रहने के लिए, अधिक से अधिक संख्या में किसान अपनी बचत कर रहे हैं और अपने बीजों को अन्य लोगों के साथ उपहार में दे रहे हैं और उनका आदान-प्रदान कर रहे हैं।

घर में सहेजे गए बीज मुफ्त में हैं- जब अपने स्वयं के बीज पैदा करते हैं तो वे हर साल आवर्ती खर्च से बचते हैं। बीज पैदा करना आसान है- पौधों की सुंदरता के लिए थोड़ा धैर्य और प्रशंसा, फूलों से बहुत ही बीज पैदा होंगे जो स्थानीय जलवायु के अनुकूल हो रहे हैं। साझा करने की प्रचुरता, और स्वयं सीडिंग करने से समय की बचत होती है।

पारंपरिक किस्में आम तौर पर व्यावसायिक किस्मों की तुलना में अधिक पोषक तत्वों से भरपूर होती हैं। घर में सहेजे गए बीज बेहतर अंकुरित होते हैं- ताजे बीज उच्च प्रतिशत पर अंकुरित होते हैं और अधिक जोरदार होते हैं, यानी, वे मिट्टी से जल्दी निकलते हैं और पनपने की संभावना अधिक होती है। स्थानीय अनुकूलन जलवायु और परिस्थितियों के अनुकूल होते हैं।

स्थानीय किस्में लचीली हैं और देहाती-घर में सहेजे गए बीज स्थानीय कीटों और बीमारियों का विरोध करने के लिए अनुकूल होंगे और समय के साथ और अधिक कठोर हो जाएंगे।

घर में सहेजे गए बीज जलवायु के लिए तैयार होते हैं- स्थानीय किस्मों का एक समृद्ध आनुवंशिक अतीत होता है क्योंकि उन्हें हजारों वर्षों में बदलते मौसम के साथ किसानों के हाथों में विकसित होना था। वे समान रूप से उच्च नस्ल के संकर और आनुवंशिक रूप से संशोधित बीजों की तुलना में भविष्य के परिवर्तनों के अनुकूल रहेंगे जो जमे हुए जीन बैंकों में बीज से प्राप्त होते हैं।

निष्कर्ष

कृषिरत महिलाओं को उनके अपने खेतों से बीजों के बेहतर चयन, उपचार और भंडारण के लिए प्रशिक्षण देना आवश्यक कदम है। खुद का बचा हुआ बीज उन किसानों के लिए सबसे उपयुक्त है जो बीज खरीदने का जोखिम नहीं उठा सकते। कृषक महिलाओं को पारंपरिक किस्मों का चयन करने के लिए प्रोत्साहित करें, ऐसी किस्मों के बीजों को गुणा और स्टोर करें, और इस गुणवत्ता वाले बीज को अन्य किसानों को बेचें।

यह विधि उन किसानों के लिए सबसे उपयुक्त है जो प्रयोग करने में सक्षम हैं। अनुसंधान केंद्रों पर आधुनिक किस्मों का विकास करना, और औपचारिक या अनौपचारिक माध्यमों से इन किस्मों के अच्छी गुणवत्ता वाले बीज का उत्पादन करना और इसे किसानों को सस्ती कीमतों पर उपलब्ध कराना। कृषि में महिलाओं के बीज प्रजनन कौशल को पहचानने की जरूरत है।

पोषण के उत्पादन में वृद्धि, जलवायु परिवर्तन के प्रति लचीलापन बढ़ाने और भूमि, पानी और पूंजी के आदानों को कम करने के लिए कृषि प्रणालियों को विविधता के बारे में महिलाओं के ज्ञान पर आधारित होने की आवश्यकता है। सामुदायिक बीज बैंक बनाए जाने चाहिए और महिलाओं की भागीदारी से बीज प्रजनन खाद्य सुरक्षा की रीढ़ बनना चाहिए।

बौद्धिक संपदा के कानूनों को बदलने की जरूरत है। ट्रिप्स में एक लेख है जो बीज और जीवन रूपों पर पेटेंट और बौद्धिक संपदा अधिकारों को लागू करता है। इस खंड की 1999 में समीक्षा की जानी थी। अधिकांश देशों ने जीवन पर पेटेंट को रोकने का आह्वान किया था, जिसमें बीज भी शामिल है। इस अनिवार्य समीक्षा को पूरा किया जाना चाहिए, और बीज को पेटेंट योग्यता से हटा दिया जाना चाहिए, क्योंकि बीज एक आविष्कार नहीं हैं, और इसलिए पेटेंट योग्य विषय नहीं हैं।

स्वदेशी, खुले परागण वाले बीजों को अवैध बनाने का प्रयास करने वाले बीज कानूनों को निरस्त किया जाना चाहिए। इसके बजाय हमें ऐसे कानूनों को आकार देने की जरूरत है जो महिलाओं के अधिकारों के रूप में बीज अधिकारों को मान्यता देते हैं, और बीज को सामान्य रूप में रखते हैं।

संदर्भ

- अदिति कपूर (2012) न्यूट्रिशन गार्डन्स एंड सीड बैंक्स: वूमेन फार्मर्स एडाप्ट टू क्लाइमेट चेंज, मार्च 16, 2012 (http://www.thebetterindia.com/4830/nutrition-gardens-and-seed-banks-women-farmers-adapt) -से-जलवायु-परिवर्तन/)

- सरस्वती रॉय (2001) द ब्रोकन राइफल, फरवरी 2001, नंबर 47 (http://wri-irg.org/node/2222)

- http://agropedia.iitk.ac.in/content/seed-problem-unsolved

- http://www.fao.org/docrep/x0212e/x0212e06.htm

- http://kvknanurbar.net/success-story1.php

- http://www.seednet.gov.in

- http://seedsavers.net/shop/home/why-save-seeds/benefits-of-seed-saving

Authors

लक्ष्मी प्रिया साहू, जे. चार्ल्स जीवा, सुभ्रजित सासमल, अंकिता साहू, तानिया सेठ एबं उपासना साहू

भाकृअनुप – केन्दीय कृषिरत महिला संस्थान, भुवनेश्वर-751 003

Email: Laxmi.Sahoo@icar.gov.in

Related Posts

………………………………………

Related Posts