09 Mar गेहूं का पीला रतुआ रोग (रोग कारक: पक्सीनिया स्ट्राईफारमिस)

Yellow rust of wheat (Causal organism: Puccinia striiformis)

पीला रतुआ रोग गेहूं के सबसे खतरनाक और विनाशकारक रोगों में से एक है। इसे धारीदार रतुआ भी कहते हैं जो पक्सीनिया स्ट्राईफारमिस नामक कवक से होता है। पीला रतुआ फसल की उपज में शत प्रतिशत नुकसान पहुंचाने की क्षमता रखता है। इस बीमारी से उत्तर भारत में गेहूं की फसल का उत्पादन और गुणवत्ता दोनों ही प्रभावित होती है।

फसल सत्र के दौरान उच्च आर्द्रता और हल्की बारिश पीला रतुआ के संक्रमण के लिए अनुकूल परिस्थितियां पैदा करती हैं। पौधों के विकास की प्रारम्भिक अवस्थाओं में इस रोग के संक्रमण से अधिक हानि हो सकती है।

उत्तर पश्चिमी मैदानी क्षेत्र जिसमें मुख्यतः पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान (कोटा और उदयपुर संभाग को छोड़कर), पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड के तराई क्षेत्र और उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र जिसमें जम्मू कश्मीर (जम्मू व कठुआ जिलों को छोड़कर), हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, पश्चिमी बंगाल की पहाड़ियां और पूर्वोंत्तर भारत के पहाड़ी क्षेत्र शामिल हैं इन क्षेत्रों में इस रोग का प्रकोप अधिक होता है। अगर समय रहते किसान जागरूक हो जाएं, तो इस रोग के खतरे से बचा भी जा सकता है।

पीला रतुआ रोग के लक्षण

इस बीमारी के लक्षण ज्यादातर नमी वाले क्षेत्रों में ज्यादा देखने को मिलते हैं और साथ ही पोपलर व यूकेलिप्टस के आस-पास उगाई गई फसल में ये रोग पहले आती है। गेहूं के पत्तों का पीला हो जाना सिर्फ पीला रतुआ ही नहीं है अपितु फसल में पोषक तत्वों की कमी, जमीन में नमक की मात्रा ज्यादा होना व पानी का ठहराव भी पीला रंग होने के कारण हो सकते है।

इस रोग के लक्षण प्रारम्भ में पत्तियों के उपरी सतह पर पीले रंग की धारियों के रूप में देखने को मिलते हैं जो धीरे-धीरे पूरी पत्ती पर फैल जाती हैं। इसलिए इसे धारीदार रतुआ भी कहते हैं और पत्तियों को छूने पर यह हल्दी जैसा पाउडर हाथों पर लग जाता है। इस रोग से संक्रमित खेतों में प्रवेश करने पर यह पीले रंग का पाउडर कपड़ों पर भी लग जाता है।

खेतों में इस रोग का संक्रमण एक छोटे गोलाकार क्षेत्र से शुरू होता है जो धीरे-धीरे पूरे खेत में फैल जाता है। आमतौर पर इस रोग के संक्रमण होने की संभावना जनवरी माह के प्रारम्भ से रहती है जो मार्च तक चलती रहती है। लेकिन कई बार दिसम्बर माह में भी इस रोग का संक्रमण देखा गया है जिससे फसल को अधिक हानि होने की संभावना रहती है।

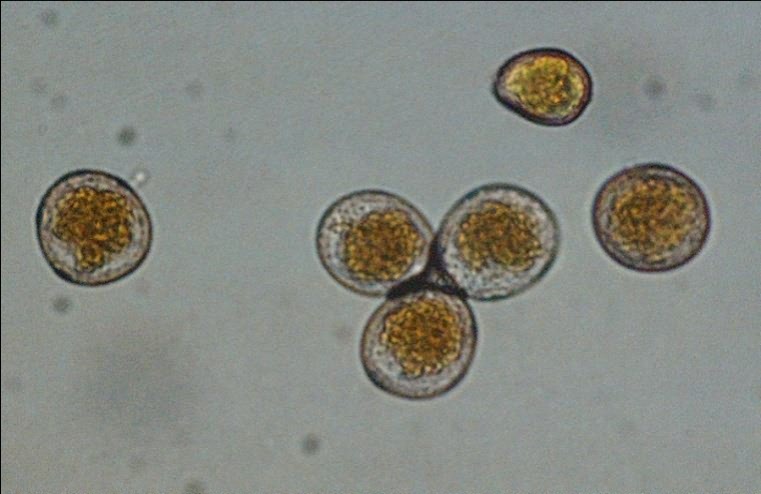

पीला रतुआ का रोग-चक्र

ग्रीष्म ऋतु में गेहूं का पीला रतुआ रोग कारक हिमालय की आन्तरिक घाटियों में गेहूं की फसल पर और ठंडे वातावरण के अन्तर्गत यूरीडियल अवस्था में स्वयंसेवी पौधों पर जीवित रहता है। जब कभी इन्हें पुनः अनुकूल तापमान मिलता है, ये यूरीडिया बड़ी संख्या में यूरिडोबीजाणु उत्पन्न कर देते हैं।

ये यूरिडोबीजाणु हवा के माध्यम से उत्तरी भारत की तलहटी पहाड़ियों की ओर पहुँचते हैं और दिसम्बर से जनवरी के महीने में जब गेहूं की फसल लगभग एक महीने की होती है, उसमें प्राथमिक संक्रमण उत्पन्न करते हैं, जहाँ से हवा के साथ उड़कर ये दूसरे स्थानों पर संक्रमण उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार से कई यूरिडो-चक्रों के पूर्ण होने पर रोग का प्रभाव बहुत अधिक बढ़ जाता है।

पीला रतुआ रोग प्रबंधन

हमेशा क्षेत्र के लिए अनुमोदित किस्मों की ही बुवाई करें और किसी भी एक किस्म की बीजाई अधिक क्षेत्र में न करें। उर्वरकों का संतुलित मात्रा में प्रयोग करें। पीला रतुआ रोग-लक्षणों के प्रकटन की पहचान के लिए सतत रूप से निगरानी और सर्वेक्षण करना अत्यावश्यक है।

जनवरी माह के प्रथम सप्ताह से खेतों का लगातार निरीक्षण करें और पीले रतुआ के लक्षण दिखाई देने पर नजदीक के कृषि विशेषज्ञों से जल्द ही सम्पर्क करें।

1. जैविक उपचार:

- एक किग्रा. तम्बाकू की पत्तियों का पाउडर 20 किग्रा. लकड़ी की राख के साथ मिलाकर बीज बुवाई या पौध रोपण से पहले खेत में छिड़काव करें।

- गोमूत्र व नीम का तेल अच्छी तरह से मिलाकर मिश्रण तैयार कर लें और 500 मिली. मिश्रण को प्रति पम्प के हिसाब से फसल में तर-बतर छिड़काव करें।

- 10 लीटर गोमूत्र, दो किलो नीम की पत्ती व 250 ग्राम लहसुन का काढ़ा बनाकर 80-90 लीटर पानी के साथ प्रति एकड़ छिड़काव करें।

- पांच लीटर मट्ठा को मिट्टी के घड़े में भरकर सात दिनों तक मिट्टी में दबा दें, उसके बाद 40 लीटर पानी में एक लीटर मट्ठा मिलाकर प्रति एकड़ छिड़काव करें।

2. रसायनिक उपचार:

पीला रतुआ रोग के लक्षण दिखाई देने पर तुरंत ही 120 ग्राम नेटिवो 75 डब्लू पी ( ट्राइफ़्लोक्सिस्ट्रोबिन + टेब्यूकोनाजोल ) या 200 मिलीलीटर ओपेरा 18.3 एस ई ( पायराक्लोस्ट्रोबिन + अपोक्सिकोनजोल ) या 200 मिलीलीटर कसटोडिया 320 एस सी ( अजोक्सिस्ट्रोबिन + टेब्यूकोनाजोल ) या 200 मिलीलीटर प्रॉपीकोनाजोल 25 ई.सी. को 200 लीटर पानी में घोलकर प्रति एकड़ की दर से छिड़काव करें।

दवा का छिड़काव ओस के हटने या दोपहर के बाद करें। रोग के प्रकोप तथा फैलाव को देखते हुए यदि आवश्यक हो तो 15-20 दिन के अंतराल पर पुनः छिड़काव करें।

Authors:

गुरविंदर सिंह1 एवं रीना रानी2*

1तकनीकी अधिकारी, केन्द्रीय एकीकृत नशीजीव प्रबंधन केन्द्र, श्रीगंगानगर (राज.)

2वैज्ञानिक, केन्द्रीय शुस्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, जोधपुर (राज.)

*Corresponding author Email: saharanreena23@gmail.com