15 Sep जैव-संवर्धित गेहूँ की खेती से पोषण सुरक्षा

Nutritional security through biofortified wheat cultivation

डॉ. मंगल सिंह

गेहूँ (ट्रिटीकम प्रजाति) भारत में उगाई जाने वाली एक अत्यंत महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है। वर्ष 2024-25 के दौरान गेहूँ की खेती लगभग 32.76 मिलियन हैक्टर क्षेत्रफल पर की गई, जिससे अब तक का सर्वाधिक गेहूँ का उत्पादन लगभग 117.51 मिलियन टन हुआ। यह आंकड़ा देश की कृषि में निरन्तर सुधार को दर्शाता हैं। गेहूँ के क्षेत्र में सुदृढ़ शोध व्यवस्था, नीतिगत समर्थन और मेहनतकश किसानों के संगठित प्रयास से देश में गेहूँ उत्पादन के नये-नये आयाम स्थापित हो रहे हैं। खाद्यान्न सुरक्षा और संप्रभुता ने राष्ट्र को एक निर्यातक बना दिया है।

आज हम निरंतर जैव-संवर्धित एवं जलवायु अनुकूल किस्मों का विकास कर देश की पोषण सुरक्षा को अक्षुण्ण बनाने में सफल हो रहे हैं वहीं जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों का भी सामना करने में सक्षम हुए हैं। सदियों पुरानी कहावत “स्वास्थ्य ही धन है“ का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। संतुलित पोषण, मन और शरीर के विकास में, केंद्रीय भूमिका निभाने के साथ-साथ सामाजिक और आर्थिक कल्याण में योगदान देता है।

कुपोषण नवजात शिशुओं, छोटे बच्चों, किशोरियों, गर्भवती एवं वयस्क महिलाओं, पुरुषों और बुजुर्गों सहित सभी उम्र के लोगों को प्रभावित करता है। इसलिए जिम्मेदार नागरिक के रूप में हमारा परम कर्तव्य है कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा परिकल्पित 2030 तक सभी प्रकार के कुपोषण को समाप्त करके राष्ट्र के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। कुपोषण की समस्या से निपटने तथा देश की खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए जैव-सुदृढ़ीकरण एक स्थायी, लागत प्रभावी एवं टिकाऊ तकनीक है।

भाकृअनुप-भारतीय गेहूँ एवं जौ अनुसंधान संस्थान, करनाल की महत्वाकांक्षी परियोजना अखिल भारतीय समन्वित गेहूँ एवं जौ सुधार कार्यक्रम के तहत गेहूँ की 55 जैव-संवर्धित किस्में विकसित की गई हैं। इन किस्मों के अंगीकरण से देश की पोषण एवं खाद्य सुरक्षा को और सुदृढ़ किया जा सकता है।

जैव–संवर्धित किस्मों का विस्तार

भाकृअनुप-भारतीय गेहूँ एवं जौ अनुसंधान संस्थान, करनाल द्वारा विकसित की गई गेहूँ की विभिन्न जैव-सवंर्धित किस्मों के क्षेत्र विस्तार हेतु सरकारी एजेंसियों, गैर सरकारी संगठनों, निजी बीज कम्पनियों एवं कृषि विश्वविद्यालयों के साथ 1100 से अधिक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए हैं। किसानों को बेहतर बीज उपलब्ध कराने और उनकी आय में बढ़ोत्तरी के साथ-साथ उपभोक्ताओं की पौष्टिक भोजन की जरूरतों को पूरा करने के उद्देश्य से जैव-सवंर्धित किस्मों के किए गए एमओयू को चित्र 1 में दर्शाया गया है।

चित्र 1: गेहूँ की प्रमुख जैव-संवर्धित किस्मों के किए गए समझौता ज्ञापन (एमओयू) की संख्या

गेहूँ की जैव संवर्धित किस्में एवं पोषक तत्वों की मात्रा का विवरण

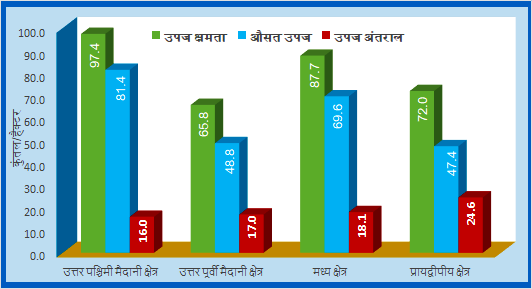

भारतीय गेहूँ उत्पादक क्षेत्रों को कृषि-जलवायु परिस्थितियों, मृदा की बनावट, रोग एवं कीटों की गतिशीलता के आधार पर, पाँच प्रमुख क्षेत्रों (उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र, उत्तर पश्चिमी मैदानी क्षेत्र, उत्तर पूर्वी मैदानी क्षेत्र, मध्य क्षेत्र एवं प्रायद्वीपीय क्षेत्र) में वर्गीकृत किया गया है। गेहूँ की जैव-संवर्धित किस्में उच्च गुणवत्तायुक्त, जलवायु अनुकूल, रोग व कीट प्रतिरोधी क्षमता रखने के कारण, पारम्परिक किस्मों की तुलना में उच्च उत्पादन का प्रदर्शन करती हैं। इसलिए, यह किस्में किसानों के लिए एक बेहतर और आकर्षक विकल्प प्रदान करती हैं। देश के विभिन्न जलवायु क्षेत्रों में गेहूँ की जैव-संवर्धित किस्मों की अधिकतम औसत उपज, उपज क्षमता एवं उपज अंतराल (चित्र 2) तथा उपयुक्त जैव संवर्धित गेहूँ की किस्मों का विवरण निम्नवत है।

चित्र 2: विभिन्न उत्पादक क्षेत्रों में गेहूँ की जैव–संवर्धित किस्मों की औसत उपज, उपज क्षमता एवं उपज अंतराल

उत्तर पश्चिमी मैदानी क्षेत्र

इस क्षेत्र में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान (कोटा एवं उदयपुर सम्भाग को छोड़कर) पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड के तराई क्षेत्र, जम्मू कश्मीर के जम्मू एवं कठुआ जिले व हिमाचल प्रदेश का ऊना जिला एवं पोंटा घाटी शामिल हैं।

इस क्षेत्र के लिए विकसित की गईं जैव-संवर्धित गेहूँ की किस्में प्रोटीन (11.0-14.7%), जस्ता (32.1-42.3 पीपीएम) एवं लौह तत्व (35.0-44.9 पीपीएम) से परिपूर्ण हैं।

समय से बीजाई के लिए

डब्ल्यूबी 2, एचपीबीडब्ल्यू 01, डीबीडब्ल्यू 187, पीबीडब्ल्यू 752, डीबीडब्ल्यू 303, एचडी 3298, पीबीडब्ल्यू 771, डीबीडब्ल्यू 327, डीबीडब्ल्यू 332, एचयूडब्ल्यू 838, डीबीडब्ल्यू 370, डीबीडब्ल्यू 371, डीबीडब्ल्यू 372, एचडी 3369, एचडी 3386, एचडी 3406, एचडी 3428, पीबीडब्ल्यू 872

देरी से बीजाई के लिए

डीबीडब्ल्यू 173, पीबीडब्ल्यू 757 को अपना सकते हैं।

इस क्षेत्र में इन किस्मों से 70-75 कुंतल/हैक्टर की उपज प्राप्त की जा सकती है।

उत्तर पूर्वी मैदानी क्षेत्र

इस क्षेत्र में पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखण्ड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल की पहाड़ियों को छोड़कर, असम एवं उत्तर पूर्वी राज्यों के मैदानी भाग को शामिल किया गया है।

इस क्षेत्र के लिए विकसित जैव-संवर्धित गेहूँ की किस्में प्रोटीन (10.7-13.2%), जस्ता (32.1-42.5 पीपीएम) एवं लौह तत्व (27.0-47.1 पीपीएम) से समृद्ध हैं।

इस क्षेत्र में समय से बीजाई के लिए

एचडी 3171, डीबीडब्ल्यू 187, डीबीडब्ल्यू 222, डीबीडब्ल्यू 316, एचडी 3249, एचडी 3411 एवं पीबीडब्ल्यू 833

जैसी किस्मों का अंगीकरण करके 45-50 कुंतल/हैक्टर की उपज प्राप्त की जा सकती है।

मध्य क्षेत्र

इस क्षेत्र के अंतर्गत मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, राजस्थान के कोटा एवं उदयपुर सम्भाग तथा उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड क्षेत्र (झांसी एवं चित्रकूट सम्भाग) को शामिल किया गया है।

इस क्षेत्र के लिए विकसित जैव-संवर्धित किस्में प्रोटीन (11.3-12.7%), जस्ता (32.1-45.1 पीपीएम) एवं लौह तत्व (35.0-41.2 पीपीएम) से समृद्ध होने के साथ-साथ औसत उपज 69.60 कुंतल/हैक्टर देने में भी सक्षम हैं।

इस क्षेत्र में समय से बीजाई के लिए चपाती गेहूँ की ग्यारह किस्में

डीबीडब्ल्यू 187, डीबीडब्ल्यू 303, डीबीडब्ल्यू 327, एचडी 3407 (एचडी 2932), एचआई 1636, एचआई 1650, एचआई 1665, एचआई 1669, एचआई 1674, जीडब्ल्यू 547, एमएसीएस 6768 तथा

कठिया गेहूँ की पाँच किस्में जैसे

पूसा तेजस (एचआई 8759), डीडीडब्ल्यू 47, एचआई 8823, डीडीडब्ल्यू 55, एचआई 8840

कसित की गई हैं। यह क्षेत्र गेहूँ निर्यात के दृष्टिकोण से सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है अतः इस क्षेत्र के लिए अनुसंशित सस्य क्रियाओं पर विषेष महत्व दिया जाना चाहिए।

प्रायद्वीपीय क्षेत्र

इस भौगोलिक क्षेत्र में महाराष्ट्र, कर्नाटक, आन्ध्र प्रदेश, गोवा एवं तमिलनाडू के मैदानी भाग, तमिलनाडू के नीलगिरी एवं पलनी पर्वतीय क्षेत्र तथा केरल के वायनाड एवं इडुक्की जिलों को शामिल किया गया है।

इस क्षेत्र में समय से बीजाई के लिए चपाती गेहूँ की चौदह किस्में

ऐकेएडब्ल्यू 5100, डीबीडब्ल्यू 443, पूसा ऊजाला/एचआई 1605, एचआई 1633, एचआई 1665, एचआई 1674, एमपी/जेडब्ल्यू 1358, एमपी 1378, एनआईएडब्ल्यू 4028, पीबीडब्ल्यू 891, यूएएस 375, डब्ल्यूएच 1306, एनआईएडब्ल्यू 4114, लोक 79)

कठिया गेहूँ की सात किस्में

डीडीडब्ल्यू 48, एचआई 8777, एचआई 8802, एचआई 8805, एचआई 8840, एमएसीएस 4028, एमएसीएस 4058

इन किस्मों को अपनाकर 45-50 कुंतल/हैक्टर उपज के साथ-साथ अपने आहार में शामिल करके प्रोटीन (12.0-14.7%), जस्ता (32.1-41.6 पीपीएम) एवं लौह (38.5-48.7पीपीएम) जैसे पोषक तत्वों का स्वास्थ्य लाभ लिया जा सकता है।

जैव–संवर्धित गेहूँ की खेती के लिए प्रौद्योगिकियाँ

तापमान

गेहूँ की खेती के लिए समशीतोष्ण जलवायु सबसे उपयुक्त मानी जाती है। गेहूँ की बीजाई के समय 20-25 डिग्री सेल्सियस तथा फुटाव के समय 16-21 डिग्री सेल्सियस तापमान उचित रहता है।

मृदा

गेहूँ की खेती के लिए दोमट मिट्टी सर्वोत्तम मानी जाती है लेकिन बलुई दोमट, भारी दोमट एवं मटियार भूमि में भी गेहूँ की खेती सफलतापूर्वक की जा सकती है। साधन सम्पन्न परिस्थितियों में हर प्रकार की भूमि में गेहूँ की खेती कर सकते हैं। यहाँ तक की लवणीय व क्षारीय मृदाओं में भी उपयुक्त किस्में लगाकर इसकी खेती की जा सकती है।

भूमि की तैयारी

समतल उपजाऊ खेत का चयन करके, जुताई पूर्व सिंचाई के बाद पर्याप्त नमी होने पर खेत की तैयारी डिस्क हैरो, कल्टीवेटर से जुताई करने के बाद पाटा लगाकर खेत को समतल कर देना चाहिए। संसाधन संरक्षण तकनीकें जैसे सुपर सीडर से भी बिना जुताई गेहूँ की बीजाई की जाती है।

बीज दर

गेहूँ की समय से बीजाई के लिए 100 किलोग्राम और देरी से बीजाई के लिए 125 किलोग्राम प्रति हैक्टऱ बीज की मात्रा उपयुक्त रहती है। बीजाई के लिए बीज वितरण की समानरूपता सुनिश्चित करने के लिए अच्छी गुणवत्ता वाली सीड ड्रिल मशीन का उपयोग करना चाहिए। छींटा मारकर बीजाई करने की तुलना में सीड-ड्रिल-मशीनद्वारा बीजाई करने से बेहतर उत्पादन मिलता हैं।

दूरी एवं गहराई

सामान्य अवस्था में बीज की गहराई लगभग 4-5 सेंटीमीटर, पंक्ति से पंक्ति की दूरी 17-20 सेंटीमीटर तथा पौधे से पौधे के बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। बारानी क्षेत्रों में बीज की गहराई लगभग 5-7 सेंटीमीटर तथा पंक्ति से पंक्ति की दूरी 23 सेंटीमीटर रखनी चाहिए।

बीजाई का समय एवं उर्वरक की मात्रा तथा उसको डालने की विधि

तालिका 1: विभिन्न उत्पादन क्षेत्रों में गेहूँ की बीजाई का समय एवं उवर्रकों की अनुशंसित मात्रा

| उत्पादन स्थिति | बीजाई का समय | उर्वरक की मात्रा एवं डालने की विधि |

| उतरी पर्वतीय क्षेत्र | ||

| सिंचित, समय से बीजाई | नवम्बर का प्रथम पखवाड़ा | 120:60:40 (नत्रजन, फॉस्फोरस एवं पोटाश) किलोग्राम/हैक्टर। एक तिहाई नत्रजन बीजाई के समय, एक तिहाई पहली सिंचाई पर व शेष दूसरी सिंचाई पर प्रयोग करें। खेत की तैयारी के समय फॉस्फोरस, पोटाश की पूरी मात्रा खेत में मिला देनी चाहिए। |

| सिंचित, देरी से बीजाई | दिसम्बर का प्रथम पखवाड़ा | 90:60:40 (नत्रजन, फॉस्फोरस एवं पोटाश) किलोग्राम/हैक्टर। आधा नत्रजन बीजाई के समय व शेष नत्रजन पहली सिंचाई पर प्रयोग करें। खेत की तैयारी के समय फॉस्फोरस, पोटाश की पूरी मात्रा खेत में मिला देनी चाहिए। |

| वर्षा आधारित, समय सेबीजाई | अक्तूबर का प्रथम पखवाड़ा | 40:20:10 (नत्रजन, फॉस्फोरस एवं पोटाश) किलोग्राम/हैक्टर की दर से बीजाई के समय डालें। |

| उत्तर पश्चिमी एवं उत्तर पूर्वी मैदानी क्षेत्र | ||

| सिंचित, समय से बीजाई सिंचित, उच्च उर्वरता, अगेती बीजाई | नवम्बर का प्रथम पखवाड़ा (उत्तर पश्चिमी मैदानी क्षेत्र) एवं नवम्बर के मध्य में (उत्तर पूर्वी मैदानी क्षेत्र) | 150:60:40 (नत्रजन, फॉस्फोरस एवं पोटाश) किलोग्राम/हैक्टर। एक तिहाई नत्रजन बीजाई के समय, एक तिहाई पहली सिंचाई पर व शेष दूसरी सिंचाई पर। खेत की तैयारी के समय फॉस्फोरस, पोटाश की पूरी मात्रा खेत में मिला देनी चाहिए। |

| सिंचित, देरी से बीजाई | दिसम्बर का प्रथम पखवाड़ा | 120:60:40 (नत्रजन, फॉस्फोरस एवं पोटाश) किलोग्राम/हैक्टर। आधा नत्रजन बीजाई के समय व शेष नत्रजन पहली सिंचाई पर प्रयोग करें। |

| वर्षा आधारित, समय सेबीजाई | अक्तूबर का दूसरा पखवाड़ा | 60:30:20 (नत्रजन, फॉस्फोरस एवं पोटाश) किलोग्राम/हैक्टर की दर से बीजाई के समय डालें। |

| मध्य क्षेत्र | ||

| सिंचित, समय से बीजाई | नवम्बर के मध्य में | 120:60:40 (नत्रजन, फॉस्फोरस एवं पोटाश) किलोग्राम/हैक्टर। एक तिहाई नत्रजन बीजाई के समय, एक तिहाई पहली सिंचाई पर व शेष दूसरी सिंचाई पर प्रयोग करें। खेत की तैयारी के समय फॉस्फोरस, पोटाश की पूरी मात्रा खेत में मिला देनी चाहिए। |

| सिंचित, देरी से बीजाई | दिसम्बर का प्रथम पखवाड़ा | 90:60:40 (नत्रजन, फॉस्फोरस एवं पोटाश) किलोग्राम/हैक्टर। आधा नत्रजन बीजाई के समय व शेष नत्रजन पहली सिंचाई पर डालें। |

| वर्षा आधारित, समय से बीजाई | अक्तूबर का अंतिम पखवाड़ा | 60:30:20 (नत्रजन, फास्फोरस एवं पोटाश) किलोग्राम/हैक्टर की दर से बीजाई के समय डालें। |

| प्रायद्वीपीय क्षेत्र | ||

| सिंचित, समय से बीजाई | नवम्बर का प्रथम पखवाड़ा | 120:60:40 (नत्रजन, फास्फोरस एवं पोटाश) किलोग्राम/हैक्टर। एक तिहाई नत्रजन बीजाई के समय, एक तिहाई पहली सिंचाई पर व शेष दूसरी सिंचाई पर प्रयोग करें। खेत की तैयारी के समय फॉस्फोरस, पोटाश की पूरी मात्रा खेत में मिला देनी चाहिए। |

| सिंचित, देरी से बीजाई | नवम्बर के आखिरी सप्ताह से दिसम्बर के प्रथम सप्ताह तक | 90:60:40 (नत्रजन, फास्फोरस एवं पोटाश) किलोग्राम/हैक्टर। आधा नत्रजन बीजाई के समय व शेष नत्रजन पहली सिंचाई पर प्रयोग करें। खेत की तैयारी के समय फॉस्फोरस, पोटाश की पूरी मात्रा खेत में मिला देनी चाहिए। |

| वर्षा आधारित, बीजाई | अक्तूबर का अंतिम पखवाड़ा | 40:20:10 (नत्रजन, फास्फोरस एवं पोटाश) किलोग्राम/हैक्टर की दर से बीजाई के समय डालें। |

खेत की उर्वराशक्ति बढ़ाने के लिए बीजाई से 15-20 दिन पहले 10 टन/एकड़ की दर से अच्छी तरह से तैयार गोबर की खाद का प्रयोग करना चाहिए। धान की कटाई के बाद एक से दो वर्ष हरी खाद का प्रयोग करने से मृदा की सेहत, संरचना, जैविक कार्बन एवं उर्वराशक्ति में काफी सुधार होता है।

खरपतवार प्रबंधन

खरपतवार गेहूँ की फसल की एक प्रमुख समस्या है। इनका समय पर नियंत्रण करना अत्यंत आवश्यक है अन्यथा उपज में हानि हो सकती है। हाल के वर्षों में कई खरपतवारों में प्रतिरोधकता विकसित होने के कारण कई शाकनाशी प्रभावहीन हो गए हैं जिसके कारण यह एक गम्भीर समस्या का रूप ले रही है। फैलेरिस माइनर (मंडूसी), जंगली जई एवं जंगली पालक जैसे खरपतवारों में पनपती प्रतिरोधकता ने खरपतवार प्रबंधन को जटिल बना दिया है। लेकिन इस दिशा में नए शाकनाशियों के निरन्तर उद्भव ने इनके सफल प्रबंधन के लिए कारगर विकल्प प्रस्तुत किया है।

गेहूँ की फसल में संकरी पत्ती वाले (मंडूसी/कनकी/गुल्ली डंडा, जंगली जई, पोआ घास, लोमड़ घास) एवं चौड़ी पत्ती वाले (बथुआ, खरबाथु, जंगली पालक, मैना, मैथा, सोंचल/मालवा, मकोय, हिरनखुरी, कंडाई, कृष्णनील, प्याजी, चटरी-मटरी) खरपतवार पाए जाते हैं। खरपतवारों के प्रभावी प्रबंधन के लिए शाकनाशियों की विस्तृत जानकारी तालिका 2 में दी गई है।

तालिका 2: शाकनाशी, खरपतवार एवं शाकनशी की अनुशंसित मात्रा

| शाकनाशी | खरपतवार के प्रकार | उत्पाद मात्रा/एकड़ |

| क्लोडिनाफॉप* (15%डब्ल्यूपी) | संकरी पत्ती | 160 ग्राम |

| फिनोक्साडेन* (5% ईसी) | संकरी पत्ती | 400 मिलीलीटर |

| फिनोक्साप्रॉप* (10% ईसी) | संकरी पत्ती | 400 मिलीलीटर |

| मैटसल्फ्यूरान* (15% डब्ल्यूपी) | चौड़ी पत्ती | 8 ग्राम |

| कारफेन्ट्राजोन* (40% डब्ल्यूडीजी) | चौड़ी पत्ती | 20 ग्राम |

| 2,4-डी (38 ईसी) | चौड़ी पत्ती | 500 मिलीलीटर |

| आईसोप्रोट्यूरॉन* (75% डब्ल्यूपी ) | संकरी व चौड़ी पत्ती | 500 ग्राम |

| सल्फोसल्फ्यूरॉन** (75% डब्ल्यूजी) | संकरी व चौड़ी पत्ती | 13 ग्राम |

| सल्फोसल्फ्यूरॉन+मैटसल्फ्यूरान/टोटल**(80 डब्ल्यूडीजी) | संकरी व चौड़ी पत्ती | 16 ग्राम |

| अटलांटिस*(3.6% डब्ल्यूडीजी) | संकरी व चौड़ी पत्ती | 160 ग्राम |

| पेन्डीमैथालीन ***(30% ईसी) | संकरी व चौड़ी पत्ती | 1250-1500 मिलीलीटर |

| पाईरोक्सासल्फोन***(85% डब्ल्यूडीजी) | संकरी व चौडी पत्ती | 60 ग्राम |

*बीजाई के 30-35 दिन के बाद 120 लीटर/एकड़ पानी में, **बीजाई के 20-25 दिन के बाद (पहली सिंचाई से पहले) या बीजाई के 30-35 दिन बाद (सिंचाई के बाद), ***’बीजाई के 3 दिन तक 120-150 लीटर/एकड़ पानी में घोलकर छिड़काव करना चाहिए।

सिंचाई प्रबंधन

आमतौर पर गेहूँ की फसल के लिए 4-6 सिंचाईयों की आवश्यकता होती है। फिर भी पानी की उपलब्धता एवं फसल की आवश्यकतानुसार सिंचाई करनी चाहिए। चंदेरी जड़ें निकलना एवं बाली आना ऐसी दो महत्वपूर्ण अवस्थाएं हैं जहाँ नमी की कमी होने का गेहूँ की उत्पादकता पर सर्वाधिक नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अगर मार्च के शुरूआत में तापमान सामान्य से बढ़ने लगे तो हल्की सिंचाई करनी चाहिए। आजकल टपका विधि द्वारा भी गेहूँ की फसल की सिंचाई की जा रही है जिससे पानी की बचत के साथ-साथ इसकी उपयोग दक्षता में भी सुधार होता है।

कटाई एवं मढ़ाई

आमतौर पर गेहूँ की कटाई मार्च के आखिरी सप्ताह से प्रारम्भ होकर अप्रैल के पूरे माह चलती है। कटाई के लिए दानों में नमी 20 प्रतिशत से कम रह जाए तो फसल की कटाई हाँसिए की मदद से कर लेनी चाहिए। कटी हुई फसल को 2-3 दिन सुखाने के बाद पावर थ्रेशर से मढ़ाई करें। कम्बाईन हार्वेस्टर से कटाई, मढ़ाई एवं ओसाई का कार्य एक साथ सम्पादित किया जा सकता है। अच्छे प्रबंधन द्वारा अगेती किस्मों से लगभग 60-70 कुंतल तथा पछेती किस्मों से 40-50 कुंतल/हैक्टर की दर से उपज ली जा सकती है।

भंडारण

अनाज को भंडारण से पहले अच्छी तरह सुखा लें। इसके लिए अनाज को तारपोलीन अथवा प्लास्टिक की चादरों पर फैलाकर तेज धूप में अच्छी तरह सुखा लें ताकि दानों में नमी की मात्रा 12 प्रतिशत से कम हो जाए। भंडारण के लिए जी.आई. शीट की बनी बिन्स (कोठिला एवं साईलो) का प्रयोग करना चाहिए। अनाज की कीड़ों से रक्षा के लिए एल्यूमीनियम फॉस्फाईड की एक टिकिया 10 कुंतल अनाज में रखनी चाहिए।

Authors:

अनुज कुमार, रविन्द्र सिंह शेखावत, विकास गुप्ता, राजेन्द्र सिंह छौकर, चन्द्र नाथ मिश्र, सेठपाल, सत्यवीर सिंह एवं रतन तिवारी

भाकृअनुप–भारतीय गेहूँ एवं जौ अनुसंधान संस्थान, करनाल, हरियाणा

Email:msiiwbr@gmail.com