22 Aug आलू बीज उत्पादन की परम्परागत एवं सुधरी तकनीकें – एक विवेचन

Discussion on Conventional and Improved Techniques of Potato Seed Production

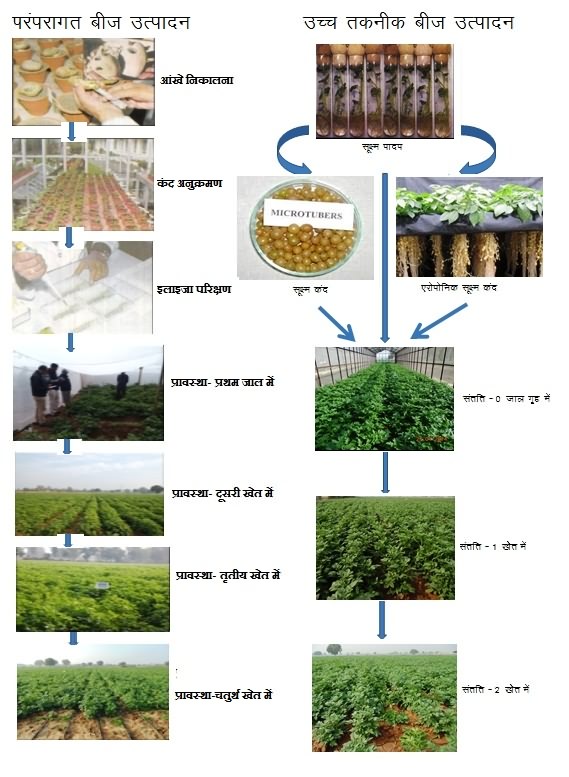

आलू बीज उत्पादन हेतु वर्तमान में विश्व भर में अनेक प्रवर्धन तकनीक उपयोग में लायी जा रही हैं। जिनमें मुख्यत: परम्परागत आलू बीज उत्पादन, ऊतक प्रर्वधन द्वारा आलू बीज उत्पादन (सूक्ष्म प्रवर्धन), हाइड्ररोफोनिक, ऐरोपोनिक , बायोरिएक्टर एवम् एन.एफ.टी. आलू बीज उत्पादन तकनीक हैं।

बीज उत्पादन की परम्परागत तकनीक (सूक्ष्म प्रवर्धन) , ऊतक प्रर्वधन तकनीक एवम् ऐरोपोनिक तकनीक केन्द्रीय आलू अनुसन्धान संस्थान, शिमला द्वारा विकसित की गयी हैं । विकासशील दशों के अधिकाशत: कृषक जो कि आलू बीज उत्पादन से जुडे हैं वे बीज उत्पादन की परम्परागत प्रणाली से प्राप्त आधार बीज को गुणन हेतु उपयोग में लाते हैं।

उन्नत तकनीक विधि से आलू बीज बनाने में आरम्भ में उच्च निवेश एवम् प्रशिक्षित कर्मियों की आवश्यकता मुख्य सीमायें हैं जबकि परम्परागत तकनीक में आलू कन्द की विभिन्न प्रावस्थाओं में उच्च गुणवत्ता बनाये रखना चुनौतीपूर्ण है।

परम्परागत आलू बीज उत्पादन प्रणाली:-

आलू बीज उत्पादन आम तौर पर वानस्पतिक प्र्रवधन (vegetative propagation) के द्वारा किया जाता है। परम्परागत तकनीक के अन्तर्गत कन्द इन्डैक्सिंग एवम् कायिक गुणन कराये जाने के पश्चात् प्राप्त बीज आलू को खोदकर पुन: खेत में बुवाई हेतु उपयोगित किया जाता है। यह बीज उत्पादन प्रणाली श्रमिक बहुल्य, कीट एवम् रोग संक्रमण के लिये सुग्राही एवं अधिक समय लेने वाली है।

परम्परागत आलू बीज उत्पादन की समस्याऐ:-

1. रोग एवम् कीट संबंधित समस्याए:-

यदि मातृ आलू पौधा किसी रोग से संक्रमित है तो प्रत्येक नवीन संतति कन्द भी इसी प्रकार के रोग से ग्रस्त होगा। एक आलू बीज का संक्रमण कई गुना तक (चार से दस गुना) अग्रिम प्रवर्धन में बढ जाता है।

वानस्पतिक रूप से प्रवर्धित होने वाली फसल होने के कारण आलू विषाणु एवम् जीवाणु दोनों प्रकार के रोगों के प्रति सुग्राही होती है। इसलिये परम्परागत प्रणाली रोगानुकूल होने के कारण फसल उपज में प्रभावी रूप से कमी आती है।

आलू फसल को लगभग 30 प्रकार के विषाणु एवम् विषाणु सदृष्य कारक संक्रमित करते हैं। ये दैहिक रोग कारक होते हैं जो कि बीज कन्द द्वारा प्रसारित होते हैं और आलू बीज उत्पादन में एक मुख्य बाधा के रूप में प्रकट होते हैं।

इन विषाणुओं में से आलू पर्ण मोडक विषाणु (पी.एल.आर.वी.), आलू विषाणु ए (पीवी.ए), विषाणु वाई (पीवी.वाई), विषाणु वी (पीवीवी), विषाणु एम (पीवी.एम) , विषाणु एक्स (पीवी.एक्स), आलू विषाणु एस. (पीवीएस), आलू शीर्ष विषाणु (पीएमटीवी) एवम् आलू एक्यूबा मोजैक विषाणु (पीएएमवी) आलू फसल में पाये जाते हैं।

2. बीज की गिरती गुणवत्ता एवम मात्रा:-

आलू बीज उत्पादन में विषाणु एवम् अन्य रोग कारकों के कारण बीज कन्दों का तेजी से विघटन एक प्रमुख समस्या है। यदि बीज गुणन की किसी भी प्रावस्था पर बीज भण्डार का सही तरीेके से नियमन नहीं होता है और नवीन बीज तेजी से बदला नहीं जाता तो विषाणु संचरण 3 – 4 फसल अवधि के दौरान 100 प्रतिषत तक पहुंच सकता है।

बीज कन्दों में विषाणु संक्रमण के फलस्वरूप कन्द उपज में लगभग आधे से एक तिहाई तक की कमी आ जाती है। यह एक मुख्य समस्या है। जिसका सामना विशेषकर विकासशील देशों के बीज उत्पादकों को करना पडता है।

3.उत्तम गुणवत्तायुक्त बीज की कमी:-

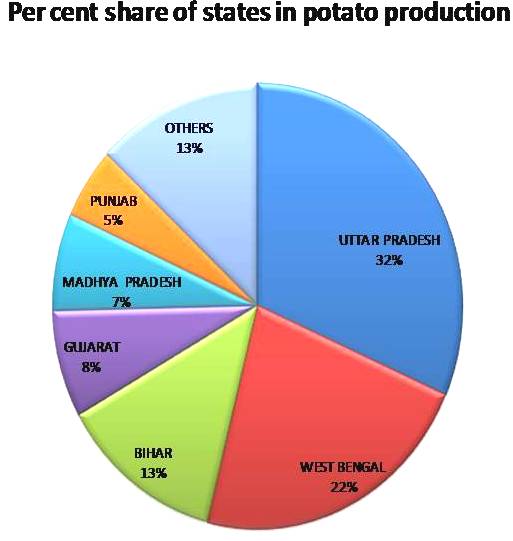

वर्ष 2015-16 के दौरान भारत में आलू के अन्तर्गत क्षेत्रफल 2.06 मि.है. तथा उत्पादन 45.57 मि.टन था (इकोनोमिक सर्वे, 2016) । इस क्षेत्रफल को पूर्ण करने हेतु लगभग 4.50 से 5.43 मि.टन गुणवत्तायुक्त बीज की आवष्यकता है।

इस आवश्यकता को पूर्ण करने हेतु 0.36 मि.है. क्षेत्रफल में बीज फसल को लगाये जाने की आवष्यकता है। इसके लिए हमारे देष को 3491 टन प्रजनक बीज की आवश्यकता है। राज्य / कृषक स्तर पर 1.54 मि.है. क्षेत्रफल भौज्य आलू के अन्तर्गत है।

केन्द्रीय आलू अनुसन्धान संस्थान, शिमला लगभग 3000 टन प्रजनक बीज प्रतिवर्ष उत्पादित करता है। बीज मांग एवम् आपूर्ति के मध्य एक बडा अन्तर होने के कारण निजी क्षेत्र के बीज उत्पादक बडे स्तर पर सम्मिलित हो रहे हैं। लेकिन बीज उत्पादन में निजी कम्पनियों एवम् बीज उत्पादकों के आने से बीज उत्पादन की गुणवत्ता एक ध्यान देने योग्य मुद्दा है। बीज उत्पादन की औपचारिक प्रणाली द्वारा केवल 15 – 20 प्रतिषत तक उत्तम गुणवत्तायुक्त बीज कृषकों को मिल पाता है।

4. बीज आलू का अधिक मूल्य:-

आमतौर पर परम्परागत प्रणालियों द्वारा उत्पादित कन्द बडे आकार के होते हैं और उन्हें उत्तम गुणवत्तायुक्त फसल हेतु पूर्ण रूप से बिना काटे लगाया जाता है इसलिये परम्परागत प्रणाली के अन्तर्गत बीज मूल्य काफी उच्च हो जाता है। जो कि कुल फसल उत्पादन लागत का 40-50 प्रतिषत तक होता है।

5. निम्न गुणन दर:-

बीज उत्पादन की परम्परागत विधि में बीज गुणन दर, अन्य बीज प्रवर्धन तकनीक जैसे ऊतक संवर्धन एवम् ऐरोपोनिक से काफी कम हो जाती है। आलू में गुणन दर 1 : 4 से 1 : 15 तक होती है। यानि एक कन्द से 4-15 कन्द उत्पादित होते हैं जो कि किस्म, कृषि जलवायु परिस्थ्ितियों एवं फसल प्रवर्धन क्रियाओं पर निर्भर करती है।

बीज उत्पादन की यह विधि समय विशिष्ट है विशेषकर उष्ण एवम् उपोष्ण क्षेत्रों में जहां आलू शीतकालीन फसल के रूप में लिया जाता है। इसके अतिरिक्त इस विधि में बीज उत्पादक के पास पर्याप्त मात्रा में भूमि होना आवश्यक होता है। यदि वह वाणिज्यिक स्तर पर बीज उत्पादन करता है इसके अतिरिक्त यह श्रमिक सघन है क्योंकि इसके अन्तर्गत बडे खेतों का प्रबंधन करना होता है।

निम्न गुणन दर एवम् कायिक प्रवर्धन के दौरान विघटनकारी विषाणु रोगों का बढते क्रम में संचयन परम्परागत आलू बीज उत्पादन प्रणाली के लक्षण है। इसलिये परम्परागत बीज उत्पादन के द्वारा बीज की गुणवत्ता सुधारने के लिये भरसक प्रयास किये जाने के पश्चात् भी अल्प सफलता प्राप्त होती है।

उच्च तकनीक आलू बीज उत्पादन प्रणाली:-

कायिक प्रवर्धन के द्वारा उच्च उत्पादन, एक समान व एक रूप बीज सामग्री प्राप्त करने हेतु सुक्ष्म प्रवर्धन परम्परागत प्रवर्धन की तुलना में बेहतर विकल्प है। इस तकनीक के माध्यम से कम समय में अधिक मात्रा में कायिक सामग्री प्राप्त कर सकते हैं।

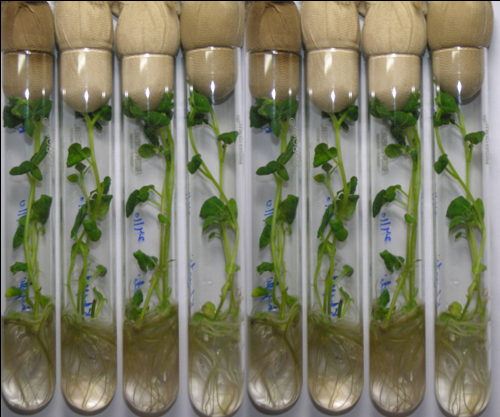

सुक्ष्म प्रवर्धन पौधों के छोटे-छोटे टुकडों से पौधों को प्राप्त करने की एक विकसित प्रकिया है जो कि निर्जमीकृत परिस्थितियों में कृत्रिम माध्यम मेें प्राप्त किये जाते हैं। सूक्ष्म प्रवर्धन का उपयोग मुख्यत: रोग मुक्त, ओजस्वी एवम् उत्पादकता वाले पौधे प्राप्त करने हेतु किया जाता है।

उच्च तकनीक बीज उत्पादन में वर्ष भर की कोई भी अवधि या मौसम बाधक नहीं होता है। इसमें वर्ष भर किसी भी समय में स्वस्थ पौधे उगाये जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त प्रयोगशाला की परिस्थिति वर्षभर आदर्श रूप से नियमन की जा सकती है। इसलिये इस विधि से वर्षभर बीज उत्पादन किया जा सकता है।

मात्र ऊतक संवर्धन के प्रयोग से ही भारत में आलू बीज उत्पादन में क्रान्ति आई है। यह तकनीक अब भली भांति सिध्द हो चुकी है और विभिन्न देशों में सफलतापूर्वक उपयोग की जा रही है। अधिकांशत: विकासशील देश उतक संवर्धन तकनीक के अनुउपयोग में असफल है क्योंकि इसमें उच्च अनुपयोग लागत सम्मिलित है। इसमें विशिष्ट उपकरणों की आवश्यकता होती है जो कि अत्यधिक मंहगे होते हैं। इसके अतिरिक्त विभिन्न पोषक, ऊर्जा स्रोत, विटामिन एवम् वृध्दि नियंत्रक जो कि माध्यम निर्माण हेतु आवश्यक होते हैं अत्यधिक मंहगे होते हैं।

ऊतक संवर्धन तकनीक के लिये विशिष्ट कौशल एवम् ज्ञान की आवश्यकता होती है जो कि केवल औपचारिक प्रशिक्षणों के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है।

कार्य विधि:-

सूक्ष्म प्रवर्धन लगभग सभी आलू उत्पादक देशों में आरम्भिक अवस्था में बीज उत्पादन त्वरित करने हेतु सफलतापूर्वक उपयोग में लाया जा रहा है। इसकी प्रारूपिक क्रियाविधि में:

1- विभज्योतक प्रवर्धन के द्वारा विषाणु मुक्त आलू पौधों का विकास एवम् विषाणु मुक्त पौधों का सूक्ष्म संवर्धन।

2- सूक्ष्म एवम् ऐरोपोनिक लघु कन्दों का नेट हाउस/ पोलीहाउस में सूक्ष्म प्रवर्धित पौधों से उत्पादन।

3- लघु कन्दों को बुवाई सामग्री के रूप में प्रयुक्त कर स्वस्थ बीज फसल को उगाना।

लघु कन्द उत्पादन एवम् इसका बीज उत्पादन में उपयोग:-

आलू बीज उत्पादन मुख्यत: प्रयोगषाला में निर्मित सूक्ष्म कन्द/ पौधों एवम् ऐरोपोनिक लघु कन्दों को नेट/ पोली हाउस में गुणन करने पर आधारित है। (संतति-0)

लघु कन्द आलू बीज उत्पादन में प्रयोगशाला एवम् खेतों में गुणन की मध्यवर्ती अवस्था है। लघु कन्द छोटे बीज आलू कन्द होते हैं जो कि प्रयोगशाला में प्रवर्धित पौधों के अनुकुलन के बाद नेट/ पोलीहाउस में विभिन्न मिश्रणों के उपयोग के साथ क्यारी या पात्रों में लगाने के पष्चात् प्राप्त होते हैं।

बीज उत्पादन कार्यक्रमों में लघु कन्दों के उपयोग के द्वारा क्षेत्र गुणन की संख्या कम की जा सकती है। इसके माध्यम से बीज उत्पादन का लचीलापन बढाया जा सकता है साथ ही वाणिज्यिक बीज का स्वास्थ्य स्तर भी सुधारा जा सकता है।

परम्परागत बीज गुणन विधियों को सूक्ष्म प्रवर्धन के साथ संयोजित कर रोगमुक्त कायिकों का तीव्र गुणन करना आज अनेक देशों में बीज उत्पादन का एक समाहित हिस्सा बन चुका है। संतति-0 आगे खेत में संतति-1 एवम् संतति-2 में गुणित होती है जो कि परम्परागत प्रणाली के प्रावस्था-3 एवम् प्रावस्था-4 के समतुल्य है।

परम्परागत प्रणाली के अन्तर्गत किये जाने वाले बीज उत्पादन के दौरान अतिरिक्त एक वर्ष की खेत परिस्थितियां बीज को मिलती हैं। जिससे विषाणु संक्रमण अधिक होता है। फलस्वरूप उपज में अत्यधिक गिरावट आ जाती है।

आलू बीज कन्द की उच्च तकनीक एवम् परम्परागत प्रणाली का तुलनात्मक क्षेत्र निष्पादन:

आलू बीज कन्द के उत्पादन की उच्च तकनीक के अन्तर्गत प्रयोगशाला में सूक्ष्म पादपों/ सूक्ष्म कन्दों/ ऐरोपोनिक लघु कन्दों का उत्पादन परम्परागत प्रणाली की प्रावस्था-1 के समकक्ष है। जबकि नेट हाउस में लगाये जाने वाला संतति-0 प्रावस्था-2 के समकक्ष है जिसे नाभिकीय बीज कहा जाता है। उच्च तकनीक की संतति-1 एवम् संतति-2 जो कि खेत परिस्थितियों में गुणन होती है वे परम्परागत प्रणाली की प्रावस्था-3 एवम् प्रावस्था-4 के समतुल्य हैं। संतति-1 एवम् प्रावस्था-3 को पूर्व प्रजनक बीज एवम् संतति-2 व प्रावस्था-4 प्रजनक बीज कहा जाता है।

वृध्दि गुण जैसे अंकुरण प्रतिशत, प्रतिपौधा तनों की संख्या, पौध लम्बाई, प्रतिपौधा पत्तियों की संख्या एवम् पौध आच्छादन आदि 25, 50 एवम् 75 दिन की अवधि पर प्रावस्था-3 एवम् संतति-1 तथा प्रावस्था-4 एवं संतति-2 में मैदानी क्षेत्रों एवम् पहाडी क्षेत्रों में समान रहता है। कुफरी फागू में फसल वृध्दि के 90 एवम् 105 दिनों में पौध आच्छादन संतति-1 में प्रावस्था-3 की तुलना में सार्थक रूप से उच्च पाया गया है।

एलाईजा परीक्षण (5% यादृच्छिक नमूने) के परिणाम बताते हैं कि ग्वालियर क्षेत्र की परिस्थितियों में 6 प्रमुख विषाणुओं के लिये संतति-1 (1.11%) एवम् संतति-2 (1.83%) में रोग प्रतिषत उनके प्रावस्था-3 (3.33%) एवम् प्रावस्था-4 (4.33%) की तुलना में कम पाया गया है। कुफरी फागू की पहाडी परिस्थितियों में दोनों उत्पादन तन्त्रों में बीज भण्डार 6 महत्वपूर्ण विषाणुओं पी.वी.एक्स, पी.वी.एस., पी.वी.वाई., पी.वी.एम, पी.वी.ए. एवम् पी.एल.आर.वी. से 100 प्रतिषत मुक्त पाया गया।

पर्ण रोग के सन्दर्भ में जैसे काली डंडी रोग, पर्णचित्ती, अगेती झुलसा आदि में उच्च तकनीक एवम् परम्परागत तन्त्र दोनों में ग्वालियर क्षेत्र के अन्तर्गत असार्थक अन्तर पाया गया।सभी तीनों रोगिगों (roguing) में पृथक एवम् समग्र रूप से उग्र मौजेक में असार्थक अन्तर पाया गया लेकिन प्रावस्था-3 में कुल मन्द मौजेक (इसके संतति-1 (0.00%) की तुलना में) उच्च (0.63%) पाया गया।

प्रावस्था-4 एवम् संतति-2 दोनों के मध्य मन्द मोजेक में सार्थक अन्तर नहीं था तथा आफ टाईप पौधों में असार्थक अन्तर पाया गया। दोनों उत्पादक तन्त्रों के अन्तर्गत किसी भी तन्त्र में रोगिंग में मोजेक सदृष्य लक्षण 0.1 प्रतिषत से अधिक नहीं पाये गये।

ग्वालियर क्षेत्र परिस्थितियों में संतति-1 (8,19,000) एवम् संतति-2 (7,42,000) में कन्द संख्या उनके प्रतिरूप प्रावस्था-3 (5,96,000) एवम प्रावस्था-4 (6,53,000) की तुलना में सार्थक रूप से उच्च पाई गई जो यह दर्शाती है कि परम्परागत प्रणाली की तुलना में उच्च तकनीक प्रणाली के अन्तर्गत अधिक संख्या में कन्द उत्पादित होते हैं।

यदि कन्द उच्च तकनीक प्रणाली के द्वारा उत्पादित किये जाते हैं तो आगे गुणन हेतु बुवाई क्षेत्र बढाया जा सकता है क्योंकि इस तकनीक में अधिक संख्या में बीज कन्द प्राप्त होते हैं। प्रावस्था-4 की तुलना में उच्च तकनीक की संतति-2 में बीज आकार के कन्द अधिक प्राप्त होते हैं ।

परम्परागत प्रणाली की तुलना में उच्च तकनीक प्रणाली में <25 ग्राम से कम भार वाले कन्दों की कुल संख्या एवम् कन्द भार अधिक पाया जाता है। इसके विपरीत 125 ग्राम से अधिक भार वाली श्रेणी के कन्द कम पाये गये हैं। कुफरी फागू के पहाडी क्षेत्रों में कुल कन्द संख्या एवम् कन्द भार प्रति है0 में असार्थक अन्तर पाया गया है ।

निष्कर्ष:- कुफरी फागू के पहाडी क्षेत्रों में दोनों उत्पादन तन्त्रों को समान प्रावस्थाओं के अन्तर्गत सामान उपज विभव एवम् उच्च स्वास्थ्य स्तर होने के कारण बीज भण्डार का मन्द विघटन होता है क्योंकि इस क्षेत्र की बीज उत्पादन के लिये अनुकूल परिस्थितियां निम्न रोग बाहक दवाब क्षेत्र को अनुकूल बनाती है।

उन क्षेत्रो में जहां उच्च रोग दवाब होता है जैसे मैदानी क्षेत्रों में, वहां सूक्ष्म प्रवर्धन पर आधारित उच्च तकनीक बीज आलू उत्पादन तन्त्र को अपनाये जाने से लाभ है कि उत्तम बीज स्वास्थ्य प्राप्त होता है क्योंकि इसमें क्षेत्र परिस्थितियों में गुणन कम होता है तथा बीज उत्पादन की इस उच्च तकनीक द्वारा उच्च संख्या में कन्द उत्पादित दर और आगे गुणन हेतु बुवाई क्षेत्र बढाया जा सकता है। इसलिये उत्तम बीज सामग्री की उपलब्धता बढाने हेतु दोनों प्रजनक बीज उत्पादन प्रणालियों को समन्वित किया जा सकता है।

चित्र.1 परंपरागत एवं उच्च तकनीक विधि द्वारा आलू बीज उत्पादन का रेखांकित चित्रण

|

|

| चित्र 2 : एलाईजा परीक्षण के द्वारा रोग प्रतिशत की तुलना | चित्र 3: कुल कंद संख्या की तुलना (हजार प्रति हैक्टेयर) |

Authors:

मुरलीधर जे. सदावर्ती, संजय कुमार शर्मा, शिव प्रताप सिंह, योगेन्द्र पाल सिंह, राजेन्द्र कुमार समाधिया, राजेश कुमार सिंह, प्रियदर्शिनी खम्बालकर, सत्यजित रॉय एवम् स्वरूप कुमार चक्रवर्ती

केन्द्रीय आलू अनुसन्धान केन्द्र, ग्वालियर, मध्यप्रदेश-474020

केन्द्रीय आलू अनुसन्धान संस्थान, शिमला, हिमाचलप्रदेश-171001

राजमाता विजयाराजे सिन्धिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर, मध्यप्रदेश-474002

murlidharsada@gmail.com