21 Aug सूक्ष्मजीवियों के सहयोग से पर्यावरण सुधार

Improve environment with the help of micro-organisms.

पर्यावरण शब्द संस्कृत भाषा के “परि” उपसर्ग (चारो ओर) और “आवरण” से मिलकर बना है जिसका अर्थ है ऐसी चीजो का समुच्चय जो किसी वयक्ति या जीव धारी को चारो ओर से आव्रत किये हुए है ।

पर्यावरण का सीधा सम्बन्ध प्रक्रति से है । अपने परिवेश में हम तरह तरह के जीव जंतु, पेड़- पौधे तथा अन्ये सजीव- निर्जीव वस्तुएँ पाते है । ये सुब मिलकर पर्यावरण की रचना करते है ।

मानव हस्तक्षेप के आधार पर पर्यावरण को दो भागो में विभाजित किया जाता है , प्राक्रतिक पर्यावरण और मानव निर्मित पर्यावरण । हालांकि पूर्ण रूप से प्राक्रतिक पर्यावरण (जिसमे मानव है हस्तक्षेप बिलकुल न हो ) या पूर्ण निर्मित पर्यावरण (जिसमे सब कुछ मानव निर्मित हो ) कही नही पाए जाते है। यह विभाजन प्राक्रतिक परिक्रियाओ और दशाओ में मानव हस्तक्षेप की मात्रा कि अधिकता और न्यूनता का द्योतक मात्र है।

तकनीक, यानि मानव द्वारा आर्थिक उद्देशय और जीवन में विलासिता के लक्ष्यों के प्राप्ति हेतु प्रक्रति के साथ छेड़ छाड़ के क्रियाकल्प, ने प्राक्रतिक पर्यावरण का संतुलन नष्ट किया है ,जिससे प्राक्रतिक व्यवस्था खराब हो गई है । इस तरह कि समस्या परयवर्णीय अवनदन कहलाती है ।

पर्यावरण प्रदूषण

प्रदूषण का अर्थ है वातावरण में दूशकों का घुलना, चाहे उनका जो भी पूर्व-निर्धारित या परस्पर सहमत अनुपात या सन्दर्भ के प्रारूप रहे हो । ये प्रदूषक भौतिक प्रणाली या उनमे रहने वाले जीव-जन्तुओ में अस्थिरता, नुकसान और परेशानी उत्पन्न करते हे।

प्रदूषण पदार्थ या जैसे शोर, गर्मी या प्रकाश के तत्व, विदेशी तत्व या ऊर्जा से अथवा प्राकृतिक रूप से हो सकते हे। जब वे प्राकृतिक रूप से पैदा होते है और प्राकृत स्तर को पार कर लेते है तब उन्हें प्रदूषक मन जाता है ।

व्यक्ति अपने पर्यावरण में निवास करता है। वह अपने पर्यावरण का एक अहम हिस्सा है। पर्यावरण में होने वाली विभिन्न-प्रकार की गतिविधियों से वह बहुत प्रभावित होता है। इसलिए जरूरी है की हमारा पर्यावरण साफ़ सुथरा रहे। पर्यावरण में किसी प्रकार का असंतुलन न उत्पन्न हो जाये।

दुर्भाग्यवश कई कारणों से वर्तमान समय में हमारे पर्यावरण में असंतुलन आ गया है। जल, वायु, मिटटी, वन जैसे प्राकृतिक तत्व प्रदूषित हो रहे है। इसका परिणाम है – जलवायु में परिवर्तन, जैव विविधता के लिए संकट, बाढ़, सूखा और स्वास्थ संबंधी अनेकानेक समस्याए। अत: हमे अपनी गतिविधियों को नियत्रित करना होगा जो पर्यावरण को तरह तरह से बिगाड़ रहे है।

हमे अपने चारो ओर की आबोहवा को शुद्ध रखना होगा। हमे जल और वायु की शुद्धता बनाए रखने आ प्रयास करने होंगे। वनों को नष्ट होने से बचाना होगा।

पर्यावरण सुधारने में सूक्ष्मजीव विज्ञान का उपयोग :-

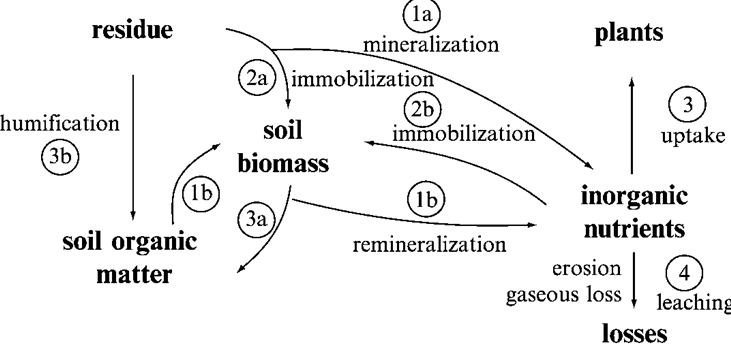

धान के पुआल को अधिकतर जला दिया जाता है जिससे पर्यावरण दूषित होता है साथ ही मृदा में उपस्तिथ लाभकारी सूक्ष्म जीव भी नष्ट हो जाते हैं। मृदा में उपस्थित सूक्ष्म जीव मुख्यत: फफूंद है जो जैव कार्बनिक पदार्थों के अवघटन में एक अहम भूमिका निभाते हैं और उनमे उपस्थित हानिकारक पदार्थों को तोड़कर पोषक तत्वों के रूप में परिवर्तित कर देते हैं।

कम्पोस्टिंग पूर्ण रूप से एक जैविक प्रक्रिया है जिसमे फफूंद द्वारा ही वायवीय दशाओं में जैविक पदार्थों का जैविक अवघटन होता है।

इस प्रकार फफूंद कृषि अवशेषों का अपघटन कर उसकी कम्पोस्ट बनाने में सहायता करते हैं, वातावरण को शुद्ध रखने तथा मृदा की उर्वरा शक्ति बढाने हेतु सहायता करते हैं। आजकल इन्हे किसानों के मित्र के रूप में देखा जा रहा है।

फसल अवशेषों को जलाने से जहाँ एक ओर उसमे उपस्थित मुख्य पोषक तत्व जैसे नत्रजन, फास्फोरस एवं पोटाश जलकर नष्ट हो जाते हैं वहीं दूसरी ओर विषैली एवं जहरीली गैसें कार्बन डाईऑक्साइड, मोनोऑक्साइड, नाईट्रस ऑक्साइड, मीथेन, बैन्जीन एवं एरोसोल आदि का उत्सर्जन कर वायुमंडल को दूषित करते हैं । अत: फसल अवशेषों का कम्पोस्ट बनाना एक महत्वपूर्ण एवं सरल विकल्प है ।

कम्पोस्ट बनाने में फफूंद की भूमिका

फसल अवशेषों का तीव्र गति से जैव विघटन अर्थात रूपांतरण एवं परिपक्वव् खाद बनाने के लिए, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली के सूक्ष्मजीव विज्ञान संभाग द्वारा लिग्नोसेल्युलोलिटिक फफूंद अर्थात कवक संघ का एक कम्पोस्ट कल्चर (टीका) विकसित किया है।

इस कम्पोस्ट कल्चर (टीका) की मदद से कम्पोस्ट बनाने की प्रक्रिया तेज होती है और उच्च गुणवत्ता वाली कम्पोस्ट से मृदा में पोषक तत्वों का सुधार होता है और सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि कम्पोस्ट को जैविक खाद की उपमा प्रदान की गयी है।

इस टीके में तीन सेल्युलोलिटिक फफूंद होते हैं – एस्परजिलस अवामोरी (Aspergillus awamori), ट्राइकोडर्मा विरडी (Trichoderma viride), एस्परजिलस निडूलंस (Aspergillus nidulans) एवं

एक लिग्नोसेल्युलोलिटिक कवक – फनेरोकीट क्राइसोस्पोरियम (Phanerochaete chrysosporium) होता है | इन चारों कवकों को सेल्युलोलिटिक लिग्नोसेल्युलोलिटिक एंजाइम उत्पादन क्षमता के आधार पर विकसित किया गया है ।

पूसा कम्पोस्ट कल्चर (टीका) द्वारा विभिन्न फसल अवशेष जैसे धान का पुआल , सोयाबीन , बाजरा ,मक्का एवं सरसों आदि के अवशेषों का गुणवत्ता से परिपूर्ण कम्पोस्ट तेज गति से तैयार किया जा सकता है।

पूसा कम्पोस्ट टीका तरल एवं वाहक आधारित दोनों स्वरुपों में उपलब्ध है । इसका मशीन द्वारा भी छिड़काव किया जा सकता है। एक पैकेट 500 ग्राम का होता है और उसका मूल्य केवल 30 रुपया है। एक पैकेट एक टन कृषि अवशेष का विघटन करने के लिए पर्याप्त है।

कम्पोस्ट के लाभ

- कम्पोस्ट के प्रयोग से मिट्टी अपने अंदर अधिक मात्रा में कार्बनिक कार्बन का संगठन करती है जिसके बहुत लाभकारी प्रभाव होते हैं ।

निरंतर कम्पोस्ट का प्रयोग करने से मिट्टी की अपने अंदर हवा और पानी समाये रखने की क्षमता एवं मात्रा बढ़ जाती है ।

भूमि नरम हो जाती है , पौधों की जड़ें गहराई तक जाती हैं , जुताई आसानी से हो जाती है ।

मिटटी का पोषक तत्वों का संतुलन बना रहता है ,पोषक तत्वों से समृद्ध खाद के प्रयोग से मिट्टी के स्वास्थ्य में काफी सुधार हो जाता है।

खाद के प्रयोग से रासायनिक उर्वरकों की बचत हो जाती है जिससे खेती की लागत में बचत होती है।

खाद की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए अन्य खनिजों और सूक्ष्म जीवाणुओं (नाइट्रोजन स्थिर करने वाले , फास्फोरस घुलनशील बैक्टीरिया और पोटाश घुलनशील जीवाणु) के साथ समृद्ध बनाया जा सकता है।

कम्पोस्ट की एक विशेषता होती है कि वह अपने वजन से चार गुना अधिक पानी सोख लेती है निरंतर कम्पोस्ट का प्रयोग करने से मृदा की जल धारण शक्ति बढ़ जाती है।

कम्पोस्ट बनाना एवं बेचना एक सफल व्यवसाय भी है और यह देश के युवाओं की बेरोजगारी दूर करने में सहायक होगा।

सारांश : अपने पर्यावरण को स्वस्थ रखने के लिए किसानों को कृषि व्यर्थ को कभी भी आग नहीं लगानी चाहिए। कृषि व्यर्थ का उत्तम खाद बना कर मृदा में डालना चाहिए। मृदा को स्वस्थ बनाना चाहिए एवं रासायनिक तत्वों का कम प्रयोग करना चाहिए।

Authors:

Dr. Livleen Shukla and Mr. Shubham Sharma

Indian Agricultural Research Institute, PUSA

Division of microbiology, New Delhi-12

email: lshukla65@gmail.com, panditshubh1994@gmail.com