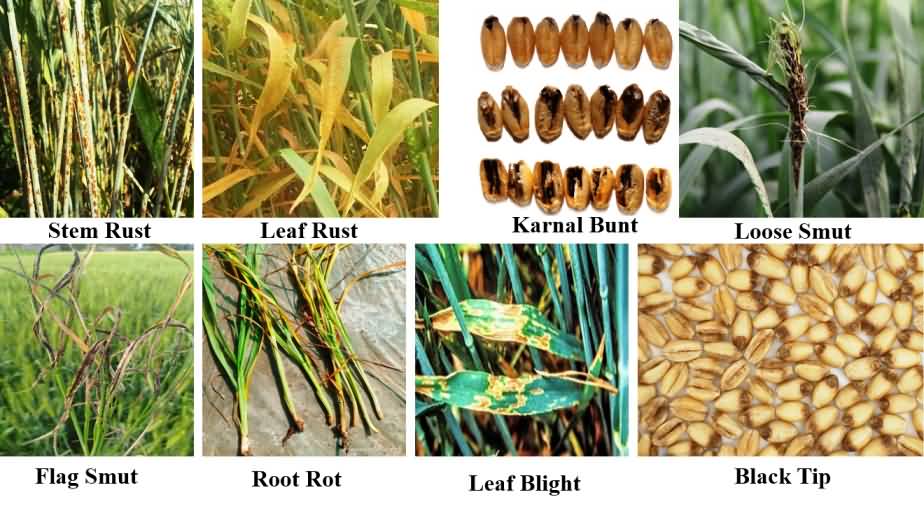

04 Mar गेहूँ का करनाल बंट रोग

Karnal Bunt Disease of Wheat

गेहूँ का यह रोग सर्वप्रथम 1931 में करनाल (हरियाणा) से रिपोर्ट किया गया था तथा वर्तमान में विश्व के अन्य देशों में भी पाया जाता है | भारत में यह रोग अधिक तापमान तथा उष्ण जलवायु वाले राज्यों जैसे कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात तथा मध्यप्रदेश में नहीं पाया जाता।

भारत के अपेक्षाकृत ठंडे प्रदेशों जैसे जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश तथा उत्तराखंड के मैदानी इलाके पंजाब, हरियाणा,उत्तर प्रदेश तथा उत्तरी राजस्थान में गेंहू की फसल मे करनाल बंट रोग का प्रकोप अधिक होता है |

करनाल बंट रोग से हर वर्ष गेहूं की खेती करने वाले किसानों को नुकसान उठाना पड़ता है । वैज्ञानिकों ने गेहूं में करनाल बंट रोग फैलाने वाले टिलेशिया इण्डिका नाम के कवक की सरंचना की पहचान की है । इससे उन्हें समस्या का संभावित समाधान खोजने में मदद मिल सकती है ।

गोविन्द बल्लभ पन्त कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, पंतनगर और रानी लक्ष्मी बाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, झांसी के शोधकर्ताओं ने कवक के आनुवंशिक में विभिन्न प्रोटीनों की पहचान की है जो फसलों को नुकसान पहुंचाने के लिए जिम्मेदार हैं । यह न केवल पैदावार को कम करता है बल्कि अनाज की गुणवत्ता को भी कम करता है ।

इससे प्रभावित गेहूं की फसल खाने लायक नहीं रह जाती है । गेहूं की फसल में लगने वाली यह बीमारी संयुक्त राज्य अमेरिका, मैक्सिको, दक्षिण अफ्रीका, नेपाल, इराक, ईरान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में भी होती है । वर्तमान में, गेहूं की फसल को फफूंदनाशकों के छिड़काव से इस बीमारी को नियंत्रित किया जाता है, लेकिन ये बहुत प्रभावी नहीं हैं ।

करनाल बंट के प्रमुख कारण :

मौसम अनुकूलता:

जिस वर्ष फरवरी से मार्च के माह में हवा में जब अधिक आर्द्रता होती है और धीमी-धीमी वर्षा होती है एवं आकाश में बादल छाये रहते है | तो इस मौसम में करनाल बंट रोग बढ़ने की संभावना बढ़ जाता है |

वर्ष 2013 से 14 के दौरान भी उत्तरी भारत में मौसम इस रोग के अनुकूल होने के कारण पश्चिमी उत्तर प्रदेश में करनाल बंट का प्रकोप 15 प्रतिशत तक पाया गया था | इसलिए इस रोग का प्रकोप मौसम के अनुसार प्रतिवर्ष कम या अधिक होता रहता है |

करनाल बंट रोग के फैलने के लिए अधिकतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस से 23 डिग्री सेल्सियस एवं कम से कम तापमान 8 से10 डिग्री सेल्सियस होता है | गेहूं में पुष्पन के समय जब मार्च में प्रचुर मात्रा में वर्षा होती है, तो इस रोग के फैलने की संभावना अधिक हो जाती है |

जनवरी से फरवरी माह में आकाश में लम्बे समय तक बादलों का छाया रहना और कई दिनों तक लगातार हल्की वर्षा होने से वायु में अधिक आर्द्रता भी रोग की संभावना को बढ़ा देता है |

अधिक सिंचाई-

सिंचित अवस्था में गेहूं की फसल से अधिक उपज के लिए अधिक मात्रा में नाइट्रोजन उर्वरकों का प्रयोग भी इस रोग के प्रकोप को बढ़ा देता है|

करनाल बंट के कारक, लक्षण एवं क्षति :

इस रोग का कारक एक कवक टिलेसिया इंडिका है | यह रोगजनक मृदा में रहता है तथा संक्रमित बीज इस रोग को नये क्षेत्रों में फैलाते हैं | गेहूं की फसल में इस गेहूं का करनाल बंट रोग का संक्रमण पौधों में पुष्प आने की अवस्था में शुरू हो जाता है, लेकिन इनकी पहचान बालियों में दाना बनने के समय ही पता लग पाती है ।

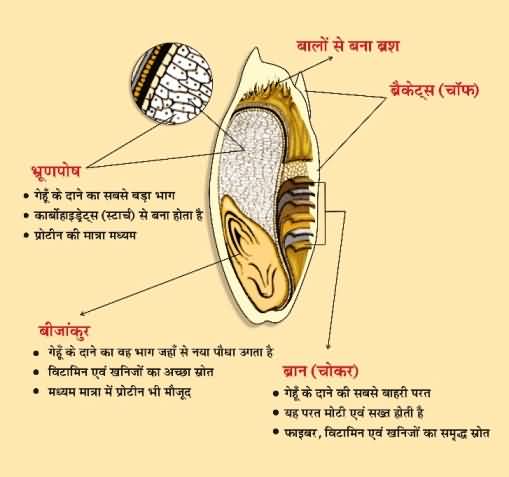

पौधों की सभी बालियों और रोगी बाली में सभी दानों में संक्रमण नहीं होता । कुछ दाने आंशिक या पूर्ण से बंट में बदल जाते है और काले पड़ जाते हैं । काले पाउडर में टीलियोस्पोर्स होते हैं, अधिक संक्रमण की अवस्था को छोड़कर गेहूं का करनाल बंट रोग में भ्रूण पर कवक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। रोगग्रस्त दाने आंशिक रूप से काले चूर्ण में बदल जाते हैं। गहाई के बाद निकले दानों में बीच की दरार के साथ-साथ गहरे भूरे रंग के बीजाणु समूह में देखे जा सकते हैं ।

अधिक संक्रमण की अवस्था में पूरा दाना खोखला हो जाता है। केवल बाहरी परत ही शेष रह जाती है। संक्रमित गेहूं के बीज से सड़ी हुई मछली की दुर्गन्ध आती है । जो ट्राईमिथाइल एमीन नामक रसायन के कारण होती है । इस रोग में कवक की उपस्थिति पेरीकार्प तक ही सीमित होती है और भ्रूण और बीज की पिछली परत पर रोग के प्रकोप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता

इस रोग से दानों के अन्दर काला चूर्ण बन जाता है तथा अंकुरण क्षमता कम हो जाती है | अधिक प्रकोप होने पर दाने का रंग काला पड़ जाता है एवं दाना खाने योग्य नहीं रहता । विश्व में कई गेहूं का आयत करने वाले देश, जहाँ पर यह रोग नहीं है, गेहूं को पुर्न रूप से करनाल बंट मुक्त होने पर जोर देते हैं तथा इसके कारण अंतराष्ट्रीय अनाज व्यापर प्रभावित होता है |

करनाल बंट रोग का जीवन चक्र:

गेहूं का करनाल बंट रोग दूषित बीज और दूषित भूमि द्वारा फैलते है | कवक के टीलियोस्फोर्स गेहूं की फसल की कटाई और मढ़ाई के समय ग्रसित बीज की सतह पर चिपके रहते है तथा मृदा में बोने के बाद टीलियोस्पोर्स अंकुरित होकर वेसिडियोस्पोर्स बनाते है |

जो फरवरी से मध्य मार्च तक वायु में उड़कर बालियों के निकलने और परागण होने के समय पुष्प कलिकाओं में पहुँच जाते है | इस प्रकार कवक के वेसिडियोस्पोर्स नये पुष्पों को संक्रमित कर देते है|

इस रोग के स्र्पोडियम 2 से 5 वर्ष तक मृदा में जिन्दा रह सकते है, एवं जब उस मृदा में स्वस्थ बीज बोया जाता है, तो खेती को इसी प्रकार संक्रमित कर देते है |

इस रोग के टीलियोस्पोर्स कम से कम 2 वर्ष तक भूसा और फार्म यार्ड मैनुयॉर (गोबर की खाद) में अंकुरित नलिका (जर्म ट्यूब) बनाते है तथा 110 से 185 प्रथम स्पोडिया बनाते है, जो वायु तथा पानी द्वारा पुष्पक्रम तक पहुँच जाते है | इस प्रकार से रोग चक्र बार-बार चलता रहता है |

समेकित प्रबंधन :-

आई.पी.एम.तकनीक के तहत करनाल बंट के प्रबंधन हेतु निम्नलिखित उपाय किये जा सकते है :

(क) सस्य क्रियाए :

- उन क्षेत्रों में जहाँ की मिट्टी इस रोग के टीलियोस्पोर्स से ग्रसित हो वहाँ कम से कम पाँच वर्षों तक फसल चक्र अपनाना चाहिए |

- पलवार (मल्चिंग) और पोलीथीन विधि द्वारा भूमि का तापमान बढ़ाने से टीलियोस्पोर्स का अंकुरण कम किया जा सकता है

- सिंचाई और उर्वरकों का संतुलित मात्रा में प्रयोग किया जाये |

- बुआई की तिथियों को विभिन्न किस्मों के बाली निकलने के समय के हिसाब से निर्धारित किया जाए जिससे टीलियोस्पार्स के अंकुरण से फसल को कोई नुकसान न हो |

- गेहूं का करनाल बंट रोग ग्रसित बीज को एक क्षेत्र से दुसरे क्षेत में प्रयोग न किया जाये |

- गेहूं का करनाल बंट रोग रोकथाम केवल साफ, प्रमाणित और स्वस्थ बीजों का चयन करें |

- गेहूं का करनाल बंट रोग रोकथाम के लिए ग्रीष्म ऋतु में खेत की गहरी जुताई करें |

- उन्नत प्रतिरोधी किस्मों का उपयोग करें |

- 9.पुष्पावस्था एवं दाने बनने की अवस्था में नियंत्रित सिंचाई करने से रोग के तीव्रता को कम किया जा सकता है या फूल आने के पहले सिंचाई करने से रोग का परिमाण घट जाता है।

- 10.घनी बोआई न करे |

(ख) रोग प्रतिरोधक किस्मों का उपयोग :

गेहूं का करनाल बंट रोग को नियंत्रित करने का सबसे आसान और लाभकारी तरीका किसान बन्धुओं को रोग निरोधक किस्में जैसे- एच डी 29, एच डी 2227, एच डी 30, पी बी डब्ल्यू 502, पी बी डब्ल्यू 154, पी बी डब्ल्यू 533, एच पी 1731, राज 1555, डी डब्ल्यू एच 5023, एच डी 4672, डब्ल्यू एल 1562, डब्ल्यू एच 1097, डब्ल्यू एच 1100, एम ए सी एस 3828,यू.पी.368 और के आर एल 283 आदि का चुनाव करना चाहिए |

(ग) यांत्रिक नियंत्रण :

गेहूं का करनाल बंट रोग ग्रसित बालियों को उखाड़ कर पोलीबेग में भरकर खेत से बाहर नष्ट कर देना चाहिए ताकि स्पोर का स्थानान्तरण न हो सके |

(ग) जैविक नियंत्रण:

गेहूं का करनाल बंट रोग के प्रबंधन हेतु फसल में ट्राइकोडर्मा विरिडी 6 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से पहला छिड़काव दाने बनने से पूर्व अवस्था में तथा प्रोपीकोनाजोल 25% इ.सी. 500ग्राम/750 लीटर पानी प्रति हेक्टेयर खेत में घोलकर दूसरा छिड़काव दाने बनने की अवस्था के बाद लाभदायक होता है |

करनाल बंट रोग का रासायनिक नियंत्रण:

चूँकि गेहूं का करनाल बंट रोग एक मृदा, बीज और वायु जनित रोग है | इसलिए रासायनिक विधि द्वारा इस रोग को नियंत्रित करना कठिन कार्य है | परन्तु फिर भी कुछ सी.आई.बी.आर.सी.,फरीदाबाद (हरियाणा) द्वारा अनुसंसित रसायनों द्वारा इसे नियंत्रित किया जा सकता है:

बीजोपचार विधि :

कुछ रसायन जैसे थीरम 75% डब्लू.एस. @ 25-30 ग्राम / लीटर पानी में स्लरी बनाकर या कार्बोक्सिन 75% डब्लू.पी. @ 2 – 2.5 ग्राम / किग्रा. की दर से बोने से पहले बीज उपचारित करें |

फसल पर छिड़काव विधि :

गेहूं का करनाल बंट रोग हेतु कुछ रसायन जैसे बितरटेनोल 25% डब्लू.पी.@2240 ग्राम/750 लीटर पानी प्रति हेक्टेयर या प्रोपीकोनाजोल 25% इ.सी.(टिल्ट 0.1 प्रतिशत) @500 ग्राम /750 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर खेत में पुष्प निकलने की अवस्था में या प्रथम छिड़काव फरवरी के प्रथम सप्ताह में और दूसरा छिड़काव फरवरी के दूसरे सप्ताह में करना चाहिए |

गेहूँ फसल में करनाल बंट

करनाल बंट से ग्रसित दाने एवं बालियाँ

लेखक:

राजीव कुमार एवं प्रदीप कुमार

क्षेत्रीय केन्द्रीय एकीकृत नाशीजीव प्रबंधन केंद्र,

जैविक भवन,सेक्टर-ई. रिंग रोड,जानकीपुरम, लखनऊ (उ.प्र.) – 226021

ई.मेल: rajeevmbge@gmail.com