06 Apr Ten Major Medicinal Plants of Temperate Region

शीतोष्ण जलवायु में पाए जाने वाले दस प्रमुख औषधीय पोधें

भारतवर्ष में जड़ी-बूटियों का इतिहास बहुत पुराना है। हमारे ग्रन्थों, वेदों व पुराणों में इनका विस्तृत वर्णन है। अनादिकाल से हम वनौषधियों के लिए वनों पर निर्भर रहे हैं। जड़ी-बूटियां कई लोगों की आजीविका का वैकल्पिक आधार भी रही हैं। जलवायु, मिट्टी व तापमान में विविधता के कारण औषधीय महत्व की अधिकांश जड़ी-बूटियां भारतवर्ष में पाई जाती हैं। शीतोष्ण जलवायु में पाए जाने वाले मुख्य जड़ी-बूटी पौधों की विस्तृत जानकारी नीचे दी जा रही है।

1. चिरायता

1. चिरायता

वानस्पतिक नाम: स्वर्शिया चिरायता (Swertia chirayita)

प्रचलित नाम: चिरायता, चिराता, अर्धतिक्ता, किरातिक्त नाढीतिक्ता

औषधीय महत्व:

चिरायता भारत वर्ष का एक बहुमूल्य औषधीय पौधा है तथा ज्वर रोग में इसके प्रभाव की प्रशंसा एलोपैथी, आयुर्वेद, होम्योपैथी एवं यूनानी चिकित्सा पद्धति में की गई है। इसके औषधीय महत्व का वर्णन इण्डियन फार्माकोपिया के अलावा ब्रिटिश एवं अमेरिकन फार्माकोपिया में भी किया गया है।

यह मूलत: शरीर की जीवाणुरोधी शक्ति को बढ़ाता है। प्रात:काल खाली पेट लिया गया चिरायता का काढ़ा या चूर्ण या चिरायता भिगोया जल लेने से उदरस्थ कृमि तुरन्त समाप्त हो जाते हैं तथा एक माह तक ऐसा करने पर कुष्ठ रोग पर भी नियन्त्रण पाया जा सकता है। यह मलेरिया, टायफायड, एनफलुएन्जा जैसे अलग-अलग कारणों से होने वाले ज्वरों में समान रूप से लाभकारी है।

कालाजार नामक जीर्ण ज्वर रोग, जिसमें लीवर व स्प्लीन दोनों बढ़ जाते हैं, चिरायता चमत्कारी प्रभाव दिखाता है। मधुमेह के रोग में भी चिरायता अत्यन्त गुणकारी है। त्वचा सम्बन्धी रोगों के निवारण में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है।

जलवायु एवं मृदा:

चिरायता ठण्ड़े क्षेत्रों में 1500 से 2800 मीटर ऊँचाई तक धूप वाली जगह पर उगाए जाने वाला पौधा है। अत्यधिक बर्फ, ज्यादा नमी व छाया वाले क्षेत्र इसकी खेती के लिए उपयुक्त नहीं हैं। जैविक कार्बन और नाइट्रोजन सम्पन्न रेतीली दोमट, हल्की अम्लीय (6 से 7 पी.एच.) मिट्टी इसकी खेती के लिए उत्तम है।

भूमि की तैयारी, खाद–उर्वरक, सिंचाई एवं निराई–गुड़ाई:

पौध-उत्पादन के लिए पॉलीहाउस में छोटी-2 क्यारियां बना कर उसमें छानी हुई मिट्टी, गोबर की खाद एवं रेत बराबर मात्रा में मिश्रित करनी चाहिए। क्यारियों की ऊपरी सतह पर पत्तियों की खाद या कोकोपीट डालकर ऊपर बीज रेत में मिश्रण कर बिजाई की जाती है। क्यारियों में नमी रखने के लिए बीज अंकुरण तक रोज दो बार स्प्रे-पम्प से सिंचाई करें। इन्हें प्लास्टिक की थैलियों में प्रतिरोपित करते हैं।

प्लास्टिक की थैलियों में मिट्टी, रेत, गोबर की खाद बराबर मात्रा में मिश्रित की जाती है। सुदृढ़ पौधा उत्पादन के लिए मिट्टी में बायोफर्टिलाईजर का उपयोग अत्यंत लाभकारी पाया गया है। एजोटोबैक्टर, वैम व पी.एस.बी. बायोफर्टिलाईजर का संयुक्त मिश्रण लगभग 30 ग्राम प्रति वर्ग मीटर की क्यारी में बिजाई के समय डालने से सुदृढ़ पौधे उत्पन्न होते हैं। बिजाई से लगभग एक वर्ष बाद पौधों को मिट्टी सहित प्लास्टिक की थैली हटाकर खेतों में प्रतिरोपित किया जाता है।

प्रतिरोपण से पहले खेत में दो बार सामान्य जुताई करने के बाद समतल कर देना चाहिए। खेत को छोटी-छोटी क्यारियों में बांट देना चाहिए क्योंकि एक दिन की जल भराव अवस्था होने पर पौधे जीवित नहीं रह सकते। खेतों में जुताई के समय लगभग 25 टन प्रति हैक्टेयर की दर से अच्छी तरह से गली-सड़ी गोबर की खाद डालनी चाहिए।

अच्छी उपज के लिए मिट्टी में बायोफर्टिलाईजर- एजोटोबेक्टर व वैम लगभग 2-2 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की मात्रा से मिश्रित करें। प्रतिरोपण के तुरन्त बाद पौधों में सिंचाई की जानी चाहिए।

2. अतीस

2. अतीस

वानस्पतिक नाम: एकोनिटम हिटरोफाईलम (Aconitum heterophyllum)

प्रचलित नाम: अतीस, अतिविषा, पतीस

औषधीय महत्व:

यह पौधा यूनानी, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक चिकित्सा में उपयोग किया जाता है। इसकी जड़ों को बुखार, उल्टी, दस्त, पेट दर्द एवं खांसी में उपयोग किया जाता है। जड़ों को उबालकर पीने से रक्त चाप बढ़ जाता है।

दर्द और सूजन को दूर करने में भी यह उपयोगी पाया गया है। बिच्छु और सांप के काटने पर भी इसका उपयोग लाभप्रद है। रोधारासव, लक्ष्मीनारायण रस, महाविसागर्भा तेल, रसनारायणादि क्वाथ, चूर्ण इत्यादि इसके मुख्य आयुर्वेदिक उत्पाद हैं।

जलवायु एवं मृदा:

इस पौधे की खेती 2200 से 3600 मीटर की ऊंचाई तक रेतीली दोमट मिट्टी में की जा सकती है। इस मिट्टी में जैविक तत्व प्रचुर मात्रा में होने चाहिएं।

भूमि की तैयारी, खाद–उर्वरक, सिंचाई एवं निराई–गुड़ाई:

अतीस की रोपाई से पहले खेतों की 2-3 बार जुताई करनी चाहिए तथा जंगल की सड़ी हुई पत्तियों या गोबर की खाद को 25 टन प्रति हैक्टेयर की दर से खेत में अच्छी तरह मिला देना चाहिए। उसके बाद अच्छी तरह समतल कर देना चाहिए। रासायनिक उर्वरकों का अधिक उपयोग नहीं करना चाहिए। यदि खेत थोड़ा ढ़लानदार हो तो बहुत उपयुक्त रहता है क्योकि इसमें पानी ठहरता नहीं है।

बीजों को रेत मिट्टी+कोकोपीट+वर्मीकम्पोस्ट के समभाग मिश्रण में नर्सरी या प्रो-ट्रे में पॉलीहाउस या शेडनेट हाउस में बोया जाता है। गर्मियों के माह में सप्ताह में दो बार सिंचाई करनी चाहिए। समय-2 पर गुड़ाई करते रहना चाहिए, इससे पौधे की जड़ें मजबूत होती हैं तथा गुड़ाई करते समय जडों को कोई नुकसान नहीं पहुँचना चाहिए।

अतीस की फसल में 15 से 20 दिन पश्चात खरपतवार निकालना जरूरी है इससे पौधों की अधिक उपज होती है। अतीस के पौधों के लिए जंगलों की सड़ी हुई पत्तियों या गोबर की खाद उपयुक्त रहती है।

3. कुटकी

3. कुटकी

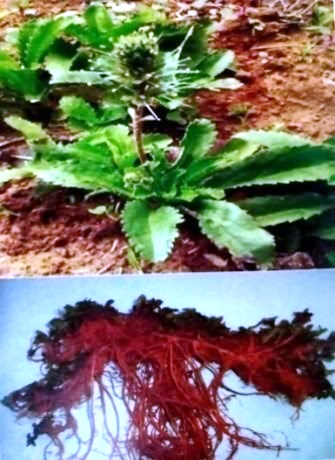

वानस्पतिक नाम: पिकरोराईजा कुरूआ (Picrorhiza kurroa)

प्रचलित नाम: कड़वी, कड़ती

औषधीय महत्व:

यह एक बहुमूल्य औषधीय पौधा है जिसका उपयोग पारम्परिक चिकित्सा पद्धति में विभिन्न प्रकार के रोगों के उपचार हेतु किया जाता रहा है। इसकी जड़ों से कड़वा टॉनिक बनता है। इसकी जड़ों का उपयोग अस्थमा, पित्त रोग, ज्वर, स्वर विकार, कृमि विकार एवं कुपचन, हृदय रोग तथा गठिया आदि में लाभकारी होता है।

जलवायु एवं मृदा:

शीतोष्ण जलवायु वाले क्षेत्र इसकी खेती के लिए उपयुक्त होते हैं। इसकी खेती के लिए गर्मियों में अधिकतम तापमान 25 से 30°C तथा सर्दियों में तापमान 1 से 5°C तथा वर्षा की मात्रा 1500 मि.ली. से 2000 मि.ली. तक होनी चाहिए।

जल निकास वाली दोमट मिट्टी जिसमें जैविक कार्बनयुक्त तथा आर्द्रता युक्त गली-सड़ी पत्ती वाली खाद हो, इसकी खेती के लिए अच्छी मानी जाती है। कम नमी वाली भूमि में इसकी खेती करना कठिन होता है। इसके अतिरिक्त छायादार स्थान इसकी अच्छी बढ़वार तथा उत्पादकता के लिए उत्तम होते हैं।

भूमि की तैयारी, खाद–उर्वरक, सिंचाई एवं निराई–गुड़ाई:

बिजाई से पहले खेतों की गहरी जुताई कर गोबर की पकी हुई खाद 15 से 20 टन प्रति हैक्टेयर की दर से खेत में मिलानी चाहिए। इसके पश्चात् पुन: खेत की गहरी जुताई करनी चाहिए। इसकी अच्छी पैदावार के लिए 15 से 20 से.मी. ऊंची तथा एक मीटर चौड़ी क्यारियां बनानी चाहिएं तथा साथ-2 जल के उचित निकास हेतु नालियां बनानी चाहिएं।

बिजाई से पहले नर्सरी की क्यारियों में मिट्टी, रेत तथा जैविक खाद का मिश्रण (1:1:1) डालना चाहिए। फसल की अधिकतम् पैदावार के लिए गोबर या कैंचुआ खाद खेत में डालनी चाहिए इससे फसल की पैदावार एवं वृद्धि अच्छी होती है। कार्बनिक पदार्थो की उचित मात्रा वाले क्षेत्रों में गोबर की खाद आवश्यकतानुसार प्रयोग करनी चाहिए।

गोबर की खाद 150 क्विंटल प्रति हैक्टेयर की दर से प्रतिवर्ष डालने से पौधों की वृद्धि अच्छी होती है। प्रारम्भिक विकास अवस्था में पौधों की प्रतिदिन सुबह-शाम सिंचाई करनी चाहिए। तत्पश्चात् पौधों के समुचित विकास एवं वृद्धि हेतु आवश्यकतानुसार पानी सप्ताह में एक बार देना चाहिए।

अत: गर्मियों में दो से चार दिन पश्चात् तथा सर्दियों के मौसम के दौरान 10 से 15 दिनों के अन्तराल में सिंचाई की आवश्यकता होती है। खेतों में जल भराव नहीं होना चाहिए अन्यथा फसल के खराब होने का डर रहता है। पौधों के प्रत्यारोपण के पश्चात पहले बर्ष में हर सप्ताह धीरे-धीरे व ध्यानपूर्वक निराई-गुड़ाई करनी चाहिए ताकि जड़ों को नुकसान न पहुंचे। तत्पश्चात एक महीने के अंतराल में आवश्यकतानुसार हाथ या खुरपी द्वारा निराई-गुड़ाई करनी चाहिए।

4. काला जीरा

4. काला जीरा

वानस्पतिक नाम: ब्यूनियम परसिकम (Bunium persicum)

प्रचलित नाम: स्याह जीरा, हिमाली जीरा, कश्मीरी जीरा, शाही जीरा, ब्लैक क्यूमिन

औषधीय महत्व:

काला जीरा को प्राचीन काल से ही घरेलु तौर पर अनेक प्रकार की पीड़ाओं जैसे पेट दर्द, सिर दर्द, सर्दी, बुखार, पेचिश, अम्ल-पित्त, बवासीर तथा गले की खराश इत्यादि के निदान में उपयोग किया जाता रहा है।

यह एक दुर्लभ मसाला तथा आयुर्वेदिक औषधियों का एक अभिन्न अंग भी है। इसके बीज ऊनी कपड़ों को कीड़ों के आक्रमण से बचाने के लिए भी प्रयोग किये जाते हैं। इसके बीजों तथा तनों से उत्तम तेल प्राप्त होता है जो कई प्रकार की दवाईयों व बहुमूल्य सुगन्धित तेल बनाने के लिए उपयोग होता है।

जलवायु एवं मृदा:

काला जीरा भारतवर्ष में समुद्र तल से 1800-3100 मीटर ऊँचाई वाले क्षेत्रों की ढलानदार मृदाओं में पाया जाता है। इन क्षेत्रों में शरद ऋतु में भारी हिमपात व ग्रीष्म ऋतु बहुत कम वर्षा होती है। पौधों की वानस्पतिक वृद्धि, फूल आने पर तथा दाने बनने के समय हल्की वर्षा बीज की गुणवत्ता हेतु लाभकारी होती है।

अत्याधिक वर्षा भी इसकी फसल के लिए हानिकारक होती है। कभी-कभी अप्रैल-मई में भी बर्फ गिर जाती है जो कि काला जीरा की फसल को नष्ट कर देती है। दोमट-रेतीली मिट्टी काला जीरा की फसल की अधिक पैदावार के लिए सर्वोत्तम पाई गई है।

भूमि की तैयारी, खाद–उर्वरक, सिंचाई एवं निराई–गुड़ाई:

प्रारम्भिक तौर पर इसकी फसल के लिए खेत में दो या तीन बार गहरी जुताई करनी चाहिए तथा अन्तिम जुताई के समय खेत में 200 क्विंटल गोबर की सड़ी खाद प्रति हैक्टेयर मिलाना बहुत आवश्यक है। समतल खेतों में छोटी-छोटी उठी हुई क्यारियां बनानी चाहिएं जिसमें सिंचाई व जल निकास का उचित प्रबन्ध हो।

अनुमोदित की गई उर्वरकों की मात्रा को बिजाई या रोपण से पहले कतारों में समान रूप से बिखेर कर भली प्रकार से मिला लेनी चाहिए। इससे उर्वरकों की क्षमता बढ़ जाती है। फसल की अच्छी उपज के लिए खादों एवं उर्वरकों का संतुलित मात्रा में उपयोग अत्यन्त आवश्यक है। 20 टन प्रति हैक्टेयर की दर से गोबर की गली-सड़ी खाद को समान रूप से खेत में मिलाना चाहिए।

गोबर की खाद से मिट्टी की संरचना सुधारने के कारण, इसकी जल धारण क्षमता में वृद्धि होती है। लेकिन फिर भी कुछ पोषक तत्वों की कमी रहती है। इसलिए उर्वरकों का इसके साथ सम्मिलित करना आवश्यक होता है। अच्छी फसल के लिए 60 किलोग्राम नाईट्रोजन, 35 किलोग्राम फास्फोरस तथा 30 किलोग्राम पोटाश प्रति हैक्टेयर की दर से लाभकारी होता है।

एक चौथाई नाईट्रोजन को फास्फोरस व पोटाश की सम्पूर्ण मात्रा के साथ बीज या रोपाई से पहले खुली कतारों में भली प्रकार मिलाना चाहिए। नाईट्रोजन की शेष मात्रा को तीन भागों में बांटकर बर्फ पिघलने पर, अंकुरण के बाद फसल में फूल की पर्याप्त संख्या निकलने पर तथा निराई-गुड़ाई करते समय डालनी चाहिए।

5. बनककड़ी

5. बनककड़ी

वानस्पतिक नाम: पोडोफायलम हैग्जेण्ड्रम (Podophyllum hexandrum)

प्रचलित नाम: इण्डियन पोडोफायलम, मेय एप्पल, बनककड़ी

औषधीय महत्त्वः

इसकी जड़ें (प्रकन्द) औषधी बनाने में प्रयोग होती हैं। जड़ें रेचक में लाभकारी होती हैं तथा इनका प्रयोग कैंसर के उपचार हेतु भी किया जाता है। इसकी जड़ों को पित्तोक्तारी, वमनकारी तथा बलवर्धक माना जाता है।

जलवायु एवं मृदा:

इसकी खेती के लिए पर्याप्त नमी वाली जीवांशयुक्त काली मिट्टी उपयुक्त रहती है। इसकी अच्छी पैदावार के लिए ठण्डी जलवायु, छायादार एवं बर्फ वाले क्षेत्र उपयुक्त होते हैं।

भूमि की तैयारी, खाद–उर्वरक, सिंचाई एवं निराई–गुड़ाई:

इसकी खेती हेतु खेत की दो तीन बार जुताई करके, कंकड-पत्थर व खरपतवार आदि निकाल कर खेत को समतल बना लेना चाहिए।

इसकी खेती के लिए गोबर की पकी हुई खाद तथा जंगल की गली-सड़ी खाद की आवश्यकता होती है।

आमतौर पर 25 से 30 टन गोबर की खाद प्रति हैक्टेयर की दर से आवश्यक होती है परन्तु ज्यादा ऊंचाई वाले स्थानों पर जहां पर मिट्टी जीवांशयुक्त हो, 10 से 12 टन गोबर की खाद/जंगल की पत्तियों की खाद प्रति हैक्टेयर की दर से खेतों में मिलानी चाहिए।

पौधों को खेत में रोपण के तुरन्त पश्चात् एवं मार्च से जून महीने तक लगातार नमी युक्त रखना चाहिए। समय-समय पर आवश्यकतानुसार सिंचाई व निराई-गुड़ाई करते रहना चाहिए।

6. बनक्शा

6. बनक्शा

वानस्पतिक नाम: वायोला पिलोसा/वायोला सरपेन्स (Viola pilosa S V. serpens)

प्रचलित नाम: बनक्शा, वनफ्शा, गुले वनक्शा

औषधीय महत्त्व:

यह पौधा ज्वरनाशक, मूत्रवर्धक एवं कफनाशक होता है। इसके फूलों का काढा पीने से स्वरभंग या गला दुखना ठीक हो जाता है। इसके पत्ते मुंह व गले के कैंसर व खून सम्बन्धी रोगों में दर्द निवारक बताए गए हैं। औषधीय तेल ‘रोगनी वनक्शा’ भी इसके फूलों से बनाया जाता है।

जलवायु एवं मृदा:

यह पौधा ठण्डी व नमीदार जलवायु में अच्छा उगता है। इस पौधे की खेती छायादार स्थान एवं रेतीली-दोमट मिट्टी जिसमें जैविक पदार्थ भरपूर मात्रा में हो, की जा सकती है।

भूमि की तैयारी, खाद–उर्वरक, सिंचाई एवं निराई–गुड़ाई:

इस पौधे की खेती के लिए थोडा ढलानदार, छायादार, नमीयुक्त स्थान जिसमें जैविक पदार्थ भरपूर मात्रा में हो, उपयुक्त रहता है। इसके पौधों की खेती के लिए ऐसी भूमि को दो बार गहरी जुताई करके पाटा चला देना चाहिए। यदि मिट्टी में जैविक पदार्थ कम हो तो खेत में जुताई से पहले 25 टन प्रति हैक्टेयर गोबर की सड़ी खाद या 10 टन वर्मीकम्पोस्ट अच्छी तरह मिला देनी चाहिए।

बनक्शा के पौधों में नाइट्रोजन 90 किलोग्राम, फॉस्फोरस 60 किलोग्राम तथा पोटाशियम 60 किलोग्राम की दर से एक हैक्टेयर भूमि के लिए पर्याप्त होता है। नाइट्रोजन की आधी मात्रा एवं फॉस्फोरस और पोटाशियम की पूरी मात्रा बुआई से पहले खेत में डाल देनी चाहिए। नाइट्रोजन की शेष आधी मात्रा (45 किलोग्राम) एक माह पश्चात् खेत में डाल देनी चाहिए।

प्रारम्भिक अवस्था में जब तक पौधे जड़ नहीं पकड़ लेते हैं तब तक सप्ताह में एक बार सिंचाई जरूर करनी चाहिए। इसके बाद मौसम अनुसार 10-15 दिनों के अन्तराल में सिंचाई करते रहना चाहिए। समय-2 पर निराई एवं गुड़ाई करना बहुत आवश्यक होता है।

7. कडू

7. कडू

वानस्पतिक नाम: जेनशियाना कुरू (Gentiana kurroo)

प्रचलित नाम: कडू, तराईमान

औषधीय महत्व:

इसकी जड़ों तथा प्रकन्दों में कड़वे तत्व पाये जाते हैं जिस कारण भारत में इसकी बहुत अधिक मांग है। इसका उपयोग पारम्परिक चिकित्सा पद्धति में विभिन्न रोगों के निवारण हेतु किया जाता रहा है।

इसका उपयोग भूख बढ़ाने के टॉनिक के रूप में, पेट से सम्बन्धित रोगों में, रक्तशोधक के रूप में, बुखार में, लीवर तथा पेशाब से सम्बधित रोगों के उपचार हेतु किया जाता है। इससे सुदर्शन चूर्ण, आरोग्या विर्धिनी वटी आदि आयुर्वेदिक औषधियां बनाई जाती हैं।

जलवायु एवं मृदा:

इसकी खेती के लिए 1500 से 3000 मीटर की ऊंचाई वाले शीतोष्ण /ठण्डी, जलवायु वाले क्षेत्र, जहां धूप पर्याप्त मात्रा में हो, अनुकूल होते हैं। इसकी खेती विभिन्न प्रकार की मिट्टी में की जा सकती है परन्तु जल जमाव वाली परिस्थितियां इसकी खेती हेतु उपयुक्त नहीं होती हैं। खुली ढलानदार जगह, जहां पर घास हो वहां कडू की पैदावार अच्छी होती है।

भूमि की तैयारी, खाद–उर्वरक, सिंचाई एवं निराई–गुड़ाई:

खेत की गहरी जुताई करके 20 टन गली-सडी गोबर की खाद प्रति हैक्टेयर की दर से मिलानी चाहिए। नर्सरी बेड उठे हुऐ ऊँचे बनाने चाहिएं जिनमें मिट्टी+रेत+गोबर 2:1:1 के अनुपात में मिश्रित करनी चाहिए। बिजाई से पहले नर्सरी की क्यारियों में पकी हुई गोबर की खाद मिलाकर मिट्टी को भुरभुरी बना लेना चाहिए।

करीब तीन महीने में पौधों में 3 से 4 पत्ते निकल आते हैं। इस स्थिति में पौधों को मिट्टी, रेत व गोबर के मिश्रण (1:1:1) से भरी पॉलीथीन की थैलियों में प्रतिरोपित करना चाहिए। खेतों में रोपण के तुरन्त पश्चात् सिंचाई करनी चाहिए। वर्षा ऋतु के दौरान खेत में जल भराव नहीं होना चाहिए अन्यथा इसकी जड़ें/प्रकन्द गल जाते हैं।

8. जटामांसी

8. जटामांसी

वानस्पतिक नाम: नारडोस्टौकिस ग्रैन्डीफ्लोरा (Nardostachys grandiflora)

प्रचलित नाम: जटामांसी, बालछड़

औषधीय महत्त्व:

जटामांसी के शिखास्तंभ सुगन्धित पदार्थो में उपयोग किए जाते हैं तथा मन्दिरों में भगवान को अर्पित किए जाते हैं। इन्हें बलवर्धक, उत्तेजक, रेचक, मूत्रवर्धक, अंगग्राही रूप में तथा उदरशूल शांत करने में भी उपयोग किया जाता है।

जड़ों को पीसकर पानी मिलाकर बनाया गया लेप घाव भरने के लिए लगाया जाता है। शिखास्तंभ से निकाले गए तेल का उपयोग केशवर्धक एवं बालों को भूरा रंग प्रदान करने में किया जाता है। जड़ें हृदय, उच्च रक्तचाप और अनिद्रा रोगों के उपचार में भी सहायक होती हैं।

शिखा स्तंभों से प्राप्त तेल शान्तिकारक होता है तथा कोढ़ के घावों पर भी उसे लगाने से आराम मिलता है। स्थानीय लोग इसकी जड़ों का प्रयोग हुक्के में हृदय की बिमारियों के निदान के लिए करते हैं।

जलवायु एवं मृदा:

यह पौधा हिमालय के ऊंचे पहाड़ों पर समुद्रतल से 3000 से 5000 मीटर की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पाया जाता है। जैव कार्बन और नाईट्रोजन सम्पन्न रेतीली-दोमट और अम्लीय मृदाएं बीजांकुरण के लिए सर्वोतम पाई जाती है।

यह पौधा हल्की धूप वाले, ठड़े व शुष्क वातावरण में अधिक सुगमता से बढ़ता है। इस पौधे को उगने के लिए 15 से 20°C तापमान व काफी मात्रा में नमी का होना आवश्यक है।

भूमि की तैयारी, खाद–उर्वरक, सिंचाई एवं निराई–गुड़ाई:

इसकी फसल के लिए खेत को पौध रोपण से 15-30 दिन पूर्व गहरी जुताई करके तैयार करना चाहिए। साधारणतया खेत में उभरी हुई क्यारियाँ बनानी चाहिएं। क्यारियाँ बनाते समय इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि खेत या क्यारियों में जल निकासी का उचित प्रबन्ध किया गया हो व क्यारियां सुदृड़ मिट्टी से बनी हों ताकि भूमि कटाव को रोका जा सके।

प्रत्यारोपण के समय एक हैक्टेयर भूमि में 15 से 20 टन गोबर की खाद डालना आवश्यक है। अधिक उपज के लिए 60 किलोग्राम नाईट्रोजन, 20 किलोग्राम फास्फोरस, 40 किलोग्राम पोटाश को दो समान भागों में बांटकर अलग-2 समय पर डालना चाहिए।

क्यारियों में पौध की मृत्यु दर कम करने के लिए पानी की आवश्यकता पड़ती है, यद्यपि वर्षा ऋतु में सिंचाई की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसके अतिरिक्त पानी की आवश्यकता भूमि की वास्तविक स्थिति व भूमि की सरंचना पर भी निर्भर करती है। मई-जून और सितम्बर में शुष्क मौसम होने पर दो दिन के अंतराल पर पानी की आवश्यकता पड़ती है।

9. तगर

9. तगर

वानस्पतिक नाम: वैलिरियाना जटामान्सी (Valeriana jatamansi)

प्रचलित नाम: सुगन्धबाला, मुश्कबाला, निहाणी, इण्डियन वैलेरियन

औषधीय महत्व:

तगर की जड़ों एवं प्रकन्दों का उपयोग विभिन्न प्रकार के रोगों जैसे मिर्गी, बुखार, कफनाशक, हृदय रोग इत्यादि में किया जाता है।

सुगन्धित तेल तम्बाकू, बीयर व बालों के तेल को सुगन्धित बनाने के काम में आता है। मूलस्तम्भ में सुगन्धित तेल होने के कारण हवन सामग्री में भी प्रयुक्त किया जाता है। वैलिपोट्रीयेट तत्व की वजह से मूलस्तम्भ का उपयोग मानसिक शान्ति के लिए नींद लाने में सहायक होता है।

जलवायु एवं मृदा:

तगर हिमालय क्षेत्र में पाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण बहुवर्षीय औषधीय पौधा है। इसकी खेती 1400 से 2800 मीटर तक ऊँचाई वाले ठण्डी, नमीयुक्त एवं छायादार क्षेत्रों में सफलतापूर्वक की जा सकती है।

यह पौधा सिंचित एवं असिंचित दोनों प्रकार की भूमि में उगाया जा सकता है। यह पौधा विभिन्न प्रकार की मिट्टी में उगता है परन्तु अच्छी उपज के लिए नमी वाली रेतीली-दोमट मिट्टी उपयुक्त है।

भूमि की तैयारी, खाद–उर्वरक, सिंचाई एवं निराई–गुड़ाई:

खेतों को दो बार सामान्य जुताई करने के बाद समतल कर देना चाहिए। सिंचाई, जल निकास एवं ढाल को ध्यान में रखकर खेतों को छोटी-2 क्यारियों में विभाजित कर देना चाहिए।

जुताई के समय मिट्टी में गोबर की खाद 20 टन प्रति हैक्टेयर की दर से मिला देनी चाहिए। औषधीय पौधों की खेती में हमेशा प्राकृतिक खादों का ही उपयोग करना चाहिए, क्योंकि इनके उपयोग से पौधों की रासायनिक गुणवत्ता पर प्रभाव नहीं पड़ता है।

इसके अलावा कैंचुए से बनी खाद को उपयोग में लाकर किसान अच्छी फसल पैदा कर सकते हैं। मुश्कबाला की खेती के लिए पानी का समुचित प्रबन्ध करना चाहिए। उचित मात्रा में सिंचाई करने से इसकी ऊपज में वृद्धि होती है।

वैसे भी प्राकृतिक अवस्था मे यह पौधा नमी वाली जगह में पाया जाता है। बीजों की बिजाई के बाद अंकुरित क्यारियों में सुबह-शाम रोजाना महीन छिद्रों वाले फव्वारे से पानी देना चाहिए। प्रत्यारोपित क्यारियों एवं खेतों में पानी सप्ताह में एक बार अवश्य देना चाहिए ताकि पौधों का विकास समुचित हो सके।

10. बसंत

10. बसंत

वानस्पतिक नाम: हाईपेरीकम परफोरेटम (Hypericum perforatum)

प्रचलित नाम: बसंत, सेन्ट जॉन वर्ट

औषधीय महत्व:

इस पौधे के फूलों एवं पत्तों में हाईपेरीसीन नामक मुख्य रासायनिक पदार्थ पाया जाता है। यह रासायनिक पदार्थ दिमागी टेन्शन/परेशानी में प्रयुक्त होने वाली दवाई का प्रमुख तत्व है। इसकी पत्तियों व फूलों से ओलियम हाईपेरेसी नामक पदार्थ तैयार होता है। जिसे घाव को ठीक करने में प्रयोग किया जाता है।

जलवायु एवं मृदा:

भारत में यह पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में 1800-2500 मीटर की ऊँचाई तक प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। यह ऊँचे ठण्डे क्षेत्रों में खेतों, सड़कों के किनारे एवं सेब के बगीचों में पाया जाता है।

भूमि की तैयारी, खाद–उर्वरक, सिंचाई एवं निराई–गुड़ाई:

मार्च महीने में पौधरोपण के समय खेत की दो-तीन बार अच्छी तरह से जुताई करके इसमें गोबर की खाद 20-25 टन प्रति हैक्टेयर की दर से मिलानी चाहिए। पौधरोपण के बाद सिंचाई करना अति आवश्यक है। तत्पश्चात् सप्ताह में एक बार सिंचाई की जरूरत पड़ती है। आवश्यकतानुसार निराई-गुड़ाई करनी चाहिए।

Author

Sanjeev K. Chaudhary

Regional Horticultural Research Sub-Station Bhaderwah, SKUAST-Jammu (J&K) -182222.

Email: sanju_soils@rediffmail.com