22 Apr पठारी क्षेत्रों में वैज्ञानिक तकनीक द्वारा आलू उत्पादन

Potato production by scientific technique in plateau areas

देश के पठारी क्षेत्रों का बड़ा भाग झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडू, उड़ीसा तथा आन्ध्रप्रदेश में है। इन राज्यों में आलू की खेती के लिए क्षेत्र-वृद्धि की अधिक संभावनाएं हैं। परन्तु अभी यहां की प्रति हेक्टेयर औसत आलू उत्पादन मात्र 13.6 टन है जो कि राष्ट्रीय औसत उत्पादन 21.0 टन प्रति हेक्टेयर से काफी कम है।

आलू की पैदावार में कमी के मुख्य कारण (i) उत्तर भारत के मैदानी इलाकों के तापमान से यहां का तापमान काफी अधिक है (ii) बीज स्तर निम्न अर्थात् बढि़या किस्म का बीज उपलब्ध न होना तथा (iii) आलू की खेती के लिए सुधरे व वैज्ञानिक तकनीकों की अज्ञानता के कारण प्रयोग न करना।

पठारी क्षेत्रों में वैज्ञानिक तकनीक द्वारा आलू उत्पादन के लिए निम्नलिखित तकनीकी को अपनाएं।

आलू की किस्मे

इस क्षेत्र में आलू की कुफरी लवकार एवं कुफरी पुखराज किस्म को उगाने की सिफारिश की गई है। इसके अतिरिक्त कुफरी चन्द्रमुखी (अगेती), कुफरी ज्योति (मध्य पिछेती) किस्मों से खरीफ तथा रबी मौसम में अच्छी पैदावार प्राप्त होती है। कुछ वर्ष पूर्व जारी की गई कुफरी सूर्या (अगेती) किस्म भी पठारी क्षेत्रों के लिए उपयुक्त मानी गई है एवं इसकी औसत पैदावार 250-300 किवंटल/हेक्टेयर है।

बीज प्राप्ति स्त्रोत

अच्छी तरह से अंकुरित 25-40 ग्राम भार का बीज प्रयोग करें। बीज हमेशा विश्वसनीय स्त्रोतों यथा राज्य सरकार के विभागों या प्राधिकृत बीज एजेन्सियों से प्राप्त करना चाहिए। कभी भी भूरा गलन, स्कैब तथा कन्द शलभ कीट से ग्रसित बीज आलू का प्रयोग न करें।

बीज की तैयारी

बीजाई से 8-10 दिन पहले आलू को शीत भण्डार से निकालें। बीज आलुओं की बोरियों को 24 घण्टे तक अप्रशीतक कक्ष में रखें। बीज आलुओं के अंकुर निकालने हेतु इन्हें बोरियों से निकालकर छायादार व ठण्डे स्थान परए जहां सूर्य की धूप सीधी न पड़ती होए फैलाएं।

अगर बीज आलू का आकार बड़ा हो तो उन्हें 2-3 किस्मों में इस प्रकार काटें कि प्रत्येक टुकड़े में कम से कम 2-3 आंखें अवश्य हों। काटकर लगाए जाने वाले बीज को 0.2 प्रतिशत मैंकोजेब (डाइथेन एम-45) के घोल में 10 मिनट तक डुबोकर उपचारित कर छायादार स्थान पर सुखाएं। कटे हुए बीज आलुओं की बीजाई तभी करें जब उन पर सख्त परत आ जाए। ऐसा न करने पर उनमें गलन रोग का प्रकोप हो सकता है।

समय-समय पर बीज कन्दों की जांच करते रहें। जांच के दौरान सड़ा-गला, रोयों वाला पतला अंकुर दिखाई दे, उसे निकाल लें। जहां तक संभव हो, सही आकार का साबुत बीज का ही प्रयोग करें।

खेत की तैयारी तथा खाद का प्रयोग

पिछली फसल की कटाई के उपरान्त खेत में हल चलाएं। गर्मियों के दिनों में इसे खाली रखें। ऐसा करने पर मिट्टी जनित रोग कारकों में कमी होगी। साथ ही खरपतवार भी कम उगेंगे। वर्षा के बाद, खेत में नमी होने से उसमें हल चलाने व बीजाई के लिए अनुकूलतम अवस्था बन जाती है। बीजाई के 2-3 सप्ताह पूर्व 25-30 टन प्रति हेक्टेयर की दर से गोबर की खाद खेत में डालकर अच्छी तरह मिलाएं।

उर्वरक

रबी तथा खरीफ के दौरान उगाई जाने वाली आलू की फसल में 150 किलोग्राम नाइट्रोजन (3.25 किंवटल यूरिया या 7.50 किंवटल अमोनियम सल्फेट), 80 किलोग्राम फास्फेट (5.00 किंवटल सिंगल सुपर फास्फेट) तथा 60 किलोग्राम पोटाश (1.0 किंवटल म्यूरेट ऑफ पोटाश) का प्रयोग प्रति हेक्टेयर की दर से करें। उर्वरकों का प्रयोग मेड़ों में बीजाई से पूर्व करें।

नाइट्रोजन 2/3 मात्रा जबकि फास्फोरस तथा पोटाश की पूरी मात्रा बीजाई के समय प्रयोग करें। नाइट्रोजन की शेष 1/3 मात्रा का प्रयोग मिट्टी चढ़ाने के दौरान करें।

पठारी इलाकों के विभिन्न राज्यों में बीजाई का समय इस प्रकार हैः

|

राज्य का नाम |

खरीफ फसल |

रबी फसल |

|

महाराष्ट्र |

जून से जुलाई माह के शुरू तक |

अक्तूबर के मध्य से नवम्बर के प्रथम सप्ताह में |

|

कर्नाटक |

जून से जुलाई के शुरू में |

अक्तूबर के तीसरे सप्ताह से नवम्बर के शुरू में |

|

तमिलनाडू* |

मार्च/अप्रैल |

नवम्बर के पहले पखवाड़े में |

|

बिहार/ झारखंड/ छत्तीसगढ़ |

जुलाई |

अक्तूबर के चौथे सप्ताह से नवम्बर के प्रथम सप्ताह तक |

* पत्तझड़ कालीन फसल की अगस्त/सितम्बर तक बीजाई कर लें।

आलू बीजाई का तरीका

खेत में मेड़ें तथा नालियां बनाएं। खरीफकालीन फसल अगर देशी हल से उगानी है तो 55 सैंटीमीटर की दूरी पर कूंडे या लाइन लगाएं। अगर ट्रैक्टर द्वारा बीजाई करनी हो तो लाइन से लाइन की दूरी 60 सैंटीमीटर रखें।

लाइनों के कूंडों में खाद डालकर उसे कुदाली द्वारा अच्छी तरह से मिलाएं। देशी हल से बीजाई करने की अवस्था में पूर्व रूप से अंकुरित साबुत या कटे हुए बीज 20-20 सैंटीमीटर की दूरी पर कूंडों में बीजें व बीज को मिट्टी से ढक दें। अगर मिट्टी में नमी नहीं है तो नमी बनाए रखने के लिए बीजाई के तुरन्त पश्चात् खेत में हल्की सिंचाई करें।

आलू में सिंचाई

वैसे तो खरीफ मौसम में सिंचाई की आवश्यकता नहीं पड़ती फिर भी अगर वर्षा अनियमित हो और मौसम लम्बी देरी तक शुष्क रहे तो 5-6 दिनों के अन्तराल पर 2-3 हल्की सिंचाइयां पौधों के शीघ्र निर्गमन के लिए आवश्यक हो जाती है। इसके अतिरिक्त शुष्क मौसम के दौरान मिट्टी चटकने या फूटने से उसमें पड़ी दरारों में कन्द शलभ कीट पर नियत्रण पाने तथा फसल की सही बढ़वार के लिए भी सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है।

निराई–गुड़ाई

खरपतवार पर नियत्रण पाने के लिए 5-10 प्रतिशत पौधों के निर्गमन के उपरान्त खरपतवार नाशक दवाई पैराक्वेट की 0.5 किलोग्राम मात्रा 800 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से पंक्तियों के बीच में छिड़कें। बीजाई के 30-35 दिनों के उपरान्त, जब पौधों की ऊंचाई 20-25 सैंटीमीटर हो जाए तो नाइट्रोजन की शेष 1/3 मात्रा का प्रयोग करें, मिट्टी चढ़ाकर मेड़ें बनाएं।

वायु के सही आवागमन, कन्द बनने तथा कन्द के सही विकास के लिए मिट्टी चढ़ाने की प्रक्रिया नितान्त आवश्यक है। कर्तक कीट (कट वर्म) का प्रभाव दिखाई दे तो फसल को बचाने के लिए प्रति हेक्टेयर 40 किलोग्राम की दर से मैलाथियान 5 प्रतिशत डस्ट का प्रयोग खेत में करें। इस कीटनाशक के प्रयोग से कन्द शलभ कीट पर नियत्रण पाने में भी सहायता मिलती है।

पौध संरक्षण

(क) इस क्षेत्र में फोमा तथा अगेता झुलसा मुख्य फफूंद रोग आलू की फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। इन रोगों का प्रकोप अगस्त माह के मध्य में शुरू हो जाता है। इन रोगों पर नियत्रण पाने के लिए आलू की बीजाई के 40-50 दिनों के उपरान्त रोग निरोधक मैंकोजेब 0.2 प्रतिशत घोल का छिड़काव करें।

10-12 दिनों के अन्तराल पर इस घोल का दूसरा छिड़काव करें। जब कभी पिछेता झुलसा रोग का प्रकोप हो तो इसके प्रबन्धन के लिए मैंकोजेब या प्रेपीनेब 0.2 प्रतिशत (2 ग्राम/लीटर पानी) के छिड़काव के बाद जरूरत के हिसाब से साइमेक्सानिल़+मैंकोजेब या डाइमेथोमोर्फ़+मैंकोजेब या फिनेमीडोऩ+मैंकोजेब 0.3 प्रतिशत (3 ग्राम/लीटर) पानी का छिड़काव करना प्रभावशाली रहता है।

छिड़काव करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखें कि पौधे के समस्त हिस्से से विशेषकर पत्तियों की निचली सतह पूरी तरह से घोल से भीग जाए। ऊतक क्षय (स्कोरोटियल विल्ट) का भी इस क्षेत्र में प्रकोप पाया जाता है। अतः जब कभी भी इस रोग से ग्रसित पौधा दिखाई पड़े, उसे कन्द व उसके आसपास की मिट्टी सहित उखाड़ दें।

इन प्रकोपों से बचाव हेतु आलू-अनाजों का फसल चक्र अपनाना चाहिए। शाकाणु रोगों की रोकथाम के लिए स्वस्थ बीज कन्दों का ही प्रयोग करें तथा आलू-रागी का फसल चक्र अपनाएं। खेत की तैयारी के समय और/अथवा मिट्टी चढ़ाते समय ब्लीचिंग पाउडर (12 किलोग्राम/हेक्टेयर) का प्रयोग करें तथा गर्मियों में दो बार 15 दिन के अन्तराल पर खेत की गहरी जुताई करें।

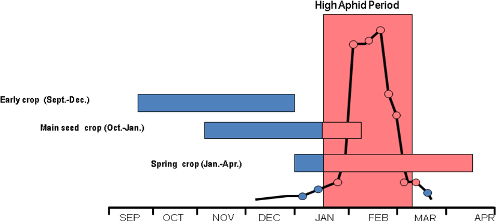

(ख) अगर पौधों पर सफेद मक्खी व एफिड दिखाई पड़े तो खेत में 15-30 वर्ग सैंटीमीटर चौड़े पीले रंग के चिपचिपे ट्रैप लगाएं एवं बोआई से पहले बीज कन्दों को इमिडाक्लोप्रिड (200 एस॰एस॰) 0.04 प्रतिशत (4 मि॰ ली॰/10लीटर पानी) के घोल में 10 मिनट के लिए उपचारित करें। आवश्यकता पड़ने पर जमीन से पौधे निकलने पर इमिडाक्लोप्रिड (200 एस॰एस॰) 0.03 प्रतिशत (3 मि॰ ली॰/10लीटर पानी) के घोल का पहला छिड़काव करें।

जमीन से पौधे निकलने के 15 दिन बाद थाइमेथोक्सेन (25 डब्लू॰जी॰) 0.5 प्रतिशत (50 ग्राम/10लीटर पानी) के घोल का दूसरा छिड़काव करें। पत्ती भक्षक कीट की रोकथाम के लिए डाइमिथिआट 1.5 लीटर को 800 लीटर पानी में घोलकर फसल पर छिड़काव करें। कन्द शलभ कीट पर नियत्रण पाने के लिए क्यूनालफास 25 ई॰ सी॰ की 1.5 लीटर मात्रा 800 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें।

इसके उपरान्त 10-10 दिन के अन्तराल पर दो बार और छिड़काव करें। अगर फसल पर कटुकी (माइट) या तम्बेरा का प्रभाव दिखाई पड़े तो प्रति हेक्टेयर डाइकोफोल 18.5 प्रतिशत एस॰सी॰ की 1.2 लीटर या फ्लूमाइट 20 प्रतिशत एस॰सी॰ की 500 मि॰ ली॰ मात्रा का प्रयोग करें। घुलनशील सल्फर की 2.5 किलोग्राम मात्रा को 800 लीटर पानी में घोलकर फसल पर छिड़काव करें। अगर आवश्यक हो तो उपरोक्त घोल का पुनः छिड़काव करें। खुदाई के कम से कम 20 दिन पहले कीटनाशकों का प्रयोग बन्द कर दें।

आलू की खुदाई एवं विपणन

फसल तैयार होने पर तथा बाजार भाव अधिक होने पर खुदाई करें। आमतौर पर खरीफ आलू की फसल की खुदाई सितम्बर माह के आखिर से अक्तूबर माह के शुरू के दिन उचित समय है। आलू की खुरपी की बजाय ट्रैक्टर चलित हार्वेस्टर से करना अधिक उचित है क्योंकि खुरपी से खुदाई करने की अपेक्षा हार्वेस्टर से खुदाई करने से आलू कटकर कम खराब होते हैं।

खुदाई के उपरान्त आलू का छिलका मजबूत करने के लिए आलुओं को छायादार स्थान पर रखें। कटे-फटे, खराब, गले-सड़े या जिन पर खरोंचें आई हों, उन्हें अलग करें। अधिक उचित दाम प्राप्त करने के लिए बाजार भेजने से पूर्व आलुओं को आकार के अनुसार अलग-अलग वर्गों में छांटकर बोरियों में भरें।

जहां तक संभव हो आलुओं को जल्दी ही शीत भण्डार या बाजार में भेजें ताकि इन्हें कन्द शलभ कीट प्रकोप से बचाया जा सके। ऐसा करने पर आलुओं में हरापन आ जाएगा जो खाने के योग्य नहीं रहता।

Authors:

नरेन्द्र कुमार पाण्डेय1 एवं धीरज कुमार सिंह2

[1] अध्यक्ष, सामाजिक विज्ञान संभाग, केन्द्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, शिमला- 171001

[2] वैज्ञानिक, सामाजिक विज्ञान संभाग, केन्द्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, शिमला- 171001

dhirajextension@gmail.com