22 Jul भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि अनुसन्धान एवं विकास की भूमिका

Role of agricultural research and development in Indian economy

भारत प्राचीनकाल से ही एक कृषि -प्रधान देश रहा है। वर्तमान में भी भारतीय अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा कृषि से प्राप्त होता है। देश के कुल जीडीपी का लगभग १४ % भाग कृषि से मिलता है जबकि भारत की कुल जनसँख्या का लगभग ५८% कृषि कार्यों में संलग्न है।

अर्थात यहाँ पर यह कहना अनुचित नहीं होगा की संभवतया भारतीय अर्थव्यवस्था की मंद गति का एक बड़ा कारण कृषि क्षेत्र में व्याप्त यह असंतुलन भी है। जनसँख्या में हो रही निरंतर वृद्धि और साथ ही कृषि योग्य भूमि के क्षेत्रफल में लगातार कमी की स्थिति चिंता का विषय है। ऐसे में प्रति व्यक्ति खाद्य आपूर्ति के लिए कृषि विकास एवं उत्पादन की और ध्यान देना अत्यन्त आवश्यक है।

भारतीय कृषि के आधुनिकीकरण के शुरुआती इतिहास में मांटेग्यू- चेम्सफोर्ड सुधार (१९१९) का विशेष महत्त्व है जिसने भारतीय कृषि प्रणाली में अनुसन्धान एवं शिक्षा की नींव राखी। आज़ादी के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए कृषि को केंद्र बिंदु मन गया और कृषि क्षेत्र में अनुसन्धान एवं विकास के महत्त्व को अनुभव किया गया।

भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् के अन्तर्गत संपूर्ण देश में अनेकों अनुसन्धान केन्द्रों की स्थापना की गयी एवं उच्च शिक्षा के अन्तर्गत विभिन्न पाठ्यक्रमों में अनुसन्धान को भी सम्मिलित किया गया। १९६६-६७ के दौरान, हरित क्रांति ने संपूर्ण देश में खाद्यान्न की आपूर्ति की समस्या को समाप्त कर दिया।

वर्तमान समय में भारतीय कृषि अनुसन्धान प्रणाली के अन्तर्गत लगभग २७,५०० कृषि वैज्ञानिक एवं १,००,००० सहायक कर्मचारी कृषि अनुसन्धान में कार्यरत हैं जो संभवतया इसे विश्व की सबसे विशालकाय प्रणाली बनाते हैं।

आज भारत लगभग सभी कृषि उत्पादों जैसे खाद्यान्नों, फलों एवं सब्जियों के उत्पादन में प्रथम, द्वितीय अथवा श्रेष्ठ स्थानों पर विराजमान है। भारत के लगभग १५९.७ मिलियन हेक्टेयर क्षेत्रफल पर कृषि की जाती है जो की सम्पूर्ण विश्व में USA के उपरान्त दूसरे स्थान पर है।

क्षेत्रफल एवं उत्पादन में अग्रणी होने के उपरान्त भी वैश्विक कृषि व्यापार में भारत की भागीदारी केवल २.१५ प्रतिशत है। इसके प्रमुख कारण भारत की अत्यन्त विशाल जनसँख्या, भारतीय उत्पादों में गुणवत्ता की कमी एवं प्रति इकाई क्षेत्रफल कम उत्पादकता सम्मिलित हैं। उपरोक्त कारणों में सरकार द्वारा अपनायी जाने वाली सही नीतियाँ, भारतीय कृषि को निवारण की दिशा में अग्रसर कर सकती हैं।

कृषि उत्पादकता एवं उत्पादों की गुणवत्ता को बढ़ाने में अनुसन्धान एवं विकास का सबसे महत्त्वपूर्ण योगदान होता है। इकनोमोक सर्वे २०१७-१८ के अनुसार, भारत में पिछले दो दशकों को कुल अनुसन्धान एवं विकास व्यय कुल GDP का ०.६-०.७ % पर स्थिर रहा है जो कि अन्य देशों जैसे अमेरिका (२.८%), चीन (२.१%), दक्षिणी कोरिया (४.३%) एवं इज़राइल (४.२%) से बहुत कम है।

कृषि क्षेत्र कि भी बात कि जाये तो ‘कृषि विज्ञानं एवं प्रौद्योगिकी संकेतक (ASTI) के आँकड़ों से पता चलता है कि भारत वर्तमान में कृषि अनुसन्धान पर कृषि सकल घरेलू उत्पाद का केवल ०.३०% व्यय करता है जो कि चीन (०.६२%) द्वारा किये जाने वाले व्यय का केवल आधा हिस्सा है।

हाल ही में प्रकाशित पुस्तक ‘सपोर्टिंग इंडियन फार्मर्स द स्मार्ट वे’ में उद्धृत एक गणितीय मॉडल के अनुसार, ‘कृषि अनुसन्धान एवं विकास पर खर्च किया गया प्रत्येक रुपया, उर्वरक सब्सिडी (०.८८), पॉवर सब्सिडी (०.७९), शिक्षा (०.९७) या सड़को (१.१०) पर व्यय किये गए एक रूपए कि तुलना में बेहतर रिटर्न (११.२) देता है।

बीजों का आनुवंशिक संशोधन, मौसमी और दीर्घकालिक दोनों आधारों पर कृषि संसाधनों और एग्रोकेमिकल्स के न्यूनतम उपयोग के साथ उच्च उत्पादकता में सक्षम है। भारत में इस तकनीक का सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण बीटी-कपास की शुरूआत है। आनुवंशिक रूप से संशोधित (जीएम) उच्च उत्पादकता युक्त बीजों को दुनिया भर के किसानों की स्वीकृति प्राप्त हुई है। आजकल, अनाज, सब्जियों और तिलहनों के ट्रांसजेनिक और हाइब्रिड बीज भारत के ग्रामीण बाजारों में अधिक सफल हो रहे है।

कृषि में उपयोग किए जाने वाले एग्रोकेमिकल्स की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए, भारत सरकार ने हाल ही में देश भर में 71 कीटनाशक परीक्षण प्रयोगशालाएँ स्थापित की हैं। कई निजी फर्म भी एग्रोकेमिकल्स और उर्वरकों के उचित उपयोग के लिए गुणवत्ता आश्वासन अनुसंधान पर निवेश कर रही हैं। गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशालाएं आईएसओ प्रमाणित है और परीक्षण के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त है।

कृषि में जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग, एग्रोकेमिकल्स के पर्यावरण पर होने वाले नकारात्मक प्रभाव और उपज बढ़ाने के लिए रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता को कम कर सकता है। कृषि-पारिस्थितिक तंत्र की उत्पादक क्षमता बनाए रखने के लिए मृदा जनित रोगजनकों के विरुद्ध जैव-उर्वरकों के प्रयोग सम्बंधित प्रौद्योगिकियां प्रभावी पाई गई हैं। अनुसंधान से पता चलता है कि शून्य-जुताई कृषि को अपनाने से पारंपरिक बुवाई तकनीकों की तुलना में पानी की 11 प्रतिशत तक बचत हो सकती है।

हालाँकि देश की कुल जीडीपी में कृषि की हिस्सेदारी स्वतंत्रता के समय में आधे से घटकर अब लगभग केवल पाँचवा भाग रह गयी है परन्तु रोजगार एवं आजीविका के सन्दर्भ में आज भी कृषि एक प्रमुख क्षेत्र बना हुआ है। कृषि अभी भी निर्यात आय एवं कई उद्योगों को कच्चे माल की आपूर्ति में महत्त्वपूर्ण योगदान देती है। बढ़ती जनसँख्या (२०५० तक लगभग १.६३ बिलियन) की माँगो को पूरा करने हेतु, कृषि की उच्च दर प्राप्त करने के लिए तकनीकी की प्रगति बहुत आवश्यक है।

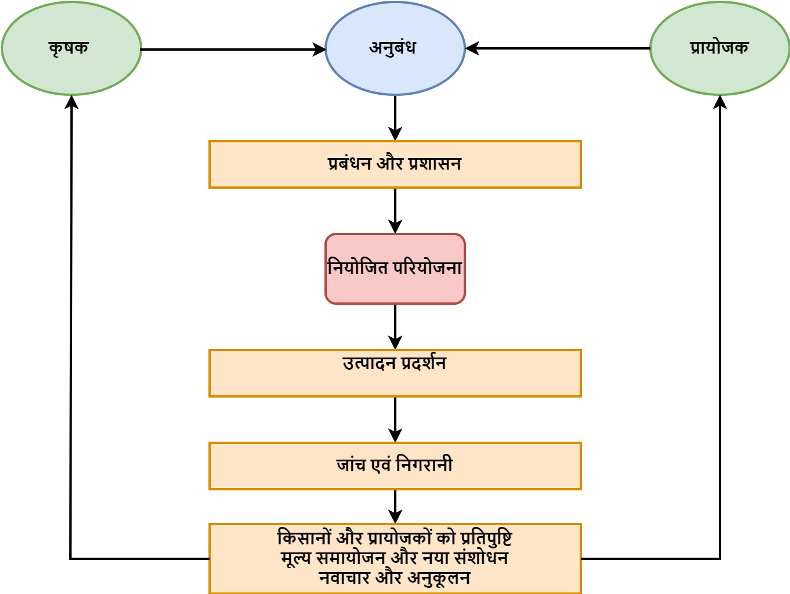

कृषि विकास में कार्यरत अनेक निजी संसथान कृषि अनुसन्धान की दिशा में काफी अग्रसर है। ऐसे में सरकारी निकायों में कृषि अनुसंधानों की प्रगति हेतु पीपीपी मॉडल को अनुसरित करना एवं सरकारी नीतियों को भी कृषि अनुसन्धान एवं विकास के अनुपरक बनाना, कृषि क्षेत्र के विकास के लिए अत्यन्त महत्त्वपपूर्ण सिद्ध हो सकते हैं।

नवीनतम शोध किसानों को बीज समस्याओं, कीट और रोग की समस्याओं, फसलों की स्थिरता, जलवायु परिवर्तन, सिंचाई की समस्याओं, मिट्टी के कटाव जैसे विषयों पर नियंत्रण पाने में मदद कर सकते हैं।

Authors:

डॉ० प्रियम्वदा चौहान1 एवं आकाश भार्गव2

1असिस्टेंट प्रोफेसर, कृषि, TMU मुरादाबाद, UP-244001,

2अग्रोनॉमिस्ट, एकपोनिक एग्री टेक कोलकाता, पश्चिमी बंगाल

1Email: priyam09chauhan@gmail.com