05 Jun भिण्डी में सुरक्षित फसल सह नाशीजीव प्रबंधन

Safe and secure pest management in Okra (Bhindi)

भिण्डी वर्षा एवं गर्म मौसम की मुख्य सब्जी की फसल है, जो भारतवर्ष के लगभग सभी भागो में उगाई जाती है। इसकी फली में प्रोटीन, कैल्शियम, रेशा तथा अन्य खनिज लवण प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। भिण्डी के फली को सब्जी बनाने में, जबकि जड़ एवं तनों का उपयोग गुड तथा चीनी को साफ करने में किया जाता है।

इसके निर्यात द्वारा विदेशी मुद्रा भी अर्जित की जा सकती है, क्योंकि विश्व के कुछ देशों में इसके वीज का पाऊडर बना कर काफी के स्थान पर उपयोग किया जाता हैं। सम्पुर्ण बिहार में वर्षा एवं गर्म मौसम में भिण्डी फसल की खेती की जा सकती है।

भिण्डी की फसल के लिए जलवायु

भिण्डी की फसल के लिए लम्बे गर्म मौसम की आवश्यकता होती है। इस फसल की खेती के लिए २५-३० डिग्री सेंटीग्रेट तापमान उपयुक्त पाया गया है, जबकि ४० डिग्री सेंटीग्रेट से ज्यादा तापमान सहन करने की क्षमता इस फसल में नहीं होती है।

बीज जमाव के लिए उपयुक्त तापमान १७-२० डिग्री सेंटीग्रेट, जबकि पौधों की बढ़वार के लिए ३५ डिग्री सेंटीग्रेट तापमान सर्वोत्तम माना जाता है। औसत तापमान १८ डिग्री सेंटीग्रेट कम होने की स्थिति में वीज के जमाव पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

भिण्डी के खेत की तैयारी

वैसे तो इस फसल की खेती विभिन्न प्रकार की मिट्टियों में की जा सकती है, परन्तु समुचित जल निकास वाली जीवांश युक्त दोमट या बलुई दोमट मिट्टी सर्वोत्तम मानी जाती है। भिण्डी की अच्छी फसल के लिए मिट्टी का पी. एच. मान ६.०- ७.० के बीच बनाये रखना उचित होता है।

सर्वप्रथम खेत को एक बार मिट्टी पलट हल से, जबकि ३-४ बार कल्टीवेटर से आड़ी-तिरक्षी जुताई करके पाटा लगा देते है। जिससे खेत की मिट्टी भुरभुरी हो जाती है, परिणामस्वरूप फसल का जमाव अच्छा होता है।

उन्नत किस्में

1. पूसा सावनी

यह प्रभेद विषाणु जनित व्याधि (पित्त शीरा मोजैक) के प्रति सहनशील पायी गयी है। इसकी फली गहरे हरे रंग की लगभग १५ सेन्टीमीटर लम्बी होती है, जबकि कुल उपज क्षमता १२५-१५० कुन्तल प्रति हेक्टेयर तक आंकी गयी है।

2. प्रभनी क्रांति

यह प्रभेद भी विषाणु जनित व्याधि (पित्त शीरा मोजैक) के प्रति सहनशील पायी गयी है। इसकी फली भी गहरे हरे रंग की लगभग १५ सेन्टीमीटर लम्बी होती है, जबकि कुल उपज क्षमता ८०-१०० कुन्तल प्रति हेक्टेयर तक आंकी गयी है।

3. पूसा मखमली

यह प्रभेद विषाणु जनित व्याधि (पित्त शीरा मोजैक) के प्रति अतिसंवेदनशील होती है। इसकी फली हल्के हरे रंग की 12-15 सेन्टीमीटर लम्बी होती है, जबकि कुल उपज क्षमता ८०-१०० कुन्तल प्रति हेक्टेयर तक आंकी गयी है।

4. काशी प्रगति (वी. आर. ओ. – ६)

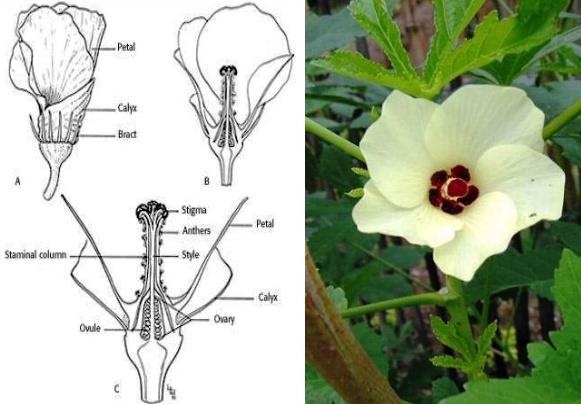

यह प्रभेद विषाणु जनित व्याधि (पित्त शीरा मोजैक एवं प्रारम्भिक पर्ण कुंचन) के प्रति अवरोधी है। पुष्पन की क्रिया बुवाई से ३८-४० दिनों पश्चात् प्रारम्भ हो जाती है, जबकि इस प्रभेद से कुल १३५-१८० कुन्तल प्रति हेक्टेयर तक उपज प्राप्त की गयी है।

5. काशी सातधारी (आई. आई. वी. आर. – १०)

यह प्रभेद विषाणु जनित व्याधि (पित्त शीरा मोजैक एवं प्रारम्भिक पर्ण कुंचन) से मुक्त है। पुष्पन की क्रिया बुवाई से ४०-४२ दिनों पश्चात् प्रारम्भ हो जाती है, जबकि इस प्रभेद से कुल १३०-१४० कुन्तल प्रति हेक्टेयर तक उपज प्राप्त की जा सकती है।

6. काशी क्रांति

यह प्रभेद विषाणु जनित व्याधि (पित्त शीरा मोजैक एवं प्रारम्भिक पर्ण कुंचन) के प्रति प्रतिरोधी है। पुष्पन की क्रिया बुवाई से ४५-४६ दिनों पश्चात् प्रारम्भ हो जाती है, जबकि इस प्रभेद कुल उपज क्षमता १२५-१४० कुन्तल प्रति हेक्टेयर तक मापी गयी है।

7. काशी विभूति (वी. आर. ओ. – ५)

यह प्रभेद विषाणु जनित व्याधि (पित्त शीरा मोजैक एवं इनेसन) से मुक्त है। पुष्पन की क्रिया बुवाई से ३८-४० दिनों पश्चात् प्रारम्भ हो जाती है, जबकि इस प्रभेद से कुल १२०-१५० कुन्तल प्रति हेक्टेयर तक उपज प्राप्त की गयी है।

संकर किस्में

भिण्डी की संकर किस्मों में पूसा ए – ४ (एफिड तथा जैसिड के प्रति सहनशील), काशी भैरव (पित्त शीरा मोजैक के प्रति सहनशील), पंजाब – ७ (पित्त शीरा मोजैक के प्रति सहनशील), आजाद क्रांति (पित्त शीरा मोजैक के प्रति सहनशील), सिन्जेन्टा – १५२ (पित्त शीरा मोजैक के प्रति सहनशील), महिको – ८८८८ (पित्त शीरा मोजैक के प्रति सहनशील), एस. – ५ (पित्त शीरा मोजैक के प्रति सहनशील), जे. के. हरिता (पित्त शीरा मोजैक के प्रति सहनशील) प्रमुख हैं।

भिंडी फसल में पोषक तत्व प्रबंधन

किसी भी फसल से अधिकतम उपज लेने के लिए यह आवश्यक होता है कि फसल को सन्तुलित पोषक तत्वों की उपलब्धता सुनिश्चित करायी जाय। जिसके लिए आवश्यक है कि समय से मिट्टी की जांच कराने के उपरान्त ही अनुशंषित पोषक तत्वों की आपूर्ति सुनिश्चित करायी जाय।

यदि सामान्य खेत की बात की जाय तो सन्तुलित पोषक तत्वों की उपलब्धता हेतु २०-२५ टन सडी हुई गोबर की खाद, १०० किलोग्राम नत्रजन, ५० किलोग्राम स्फूर एवं ५० किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करना लाभप्रद रहता है ।

गोबर की खाद को खेत की तैयारी के समय मिट्टी में मिला देना चाहिए, जबकि नत्रजन की एक तिहाई मात्रा एवं स्फूर तथा पोटाश की पूरी मात्रा को खेत की अन्तिम जुताई से पहले प्रयोग करना हितकर प्रमाणित हुआ है। शेष बची नत्रजन की मात्रा को दो बराबर भागो में बाटकर फसल बुवाई के क्रमश: ३० एवं ६० दिनों बाद उपरिवेशन के रूप में देना चाहिए।

बुवाई का समय

उत्तर, मध्य एवं पूर्वी भारत में इस फसल को वर्षाकालीन एवं ग्रीष्मकालीन फसल के रूप में उगाया जा सकता है। वर्षाकालीन फसल की बुवाई जून-जुलाई, जबकि ग्रीष्मकालीन फसल की बुवाई फरवरी-मार्च के महीने में किया जाता है।

बीज उत्पादन हेतु वर्षाकालीन फसल उपयुक्त मानी जाती है, क्यूंकि ग्रीष्मकालीन फसल के बीज पकने के समय वर्षा होने से बीज की गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। साथ ही ग्रीष्मकालीन फसल में फलीछेदक कीट का प्रकोप भी बढ़ जाता है।

भिंडी के लिए बीज की मात्रा एवं फसल ज्यामिति

किसी भी फसल के बीज की मात्रा बुवाई के समय एवं फसल ज्यामिति पर निर्भर करती है। भिण्डी की वर्षा कालीन फसल के लिए ८-१० किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज की आवश्यकता होती, जबकि पंक्ति से पंक्ति X पौध से पौध की दूरी ६०X३० सेन्टीमीटर रखी जाय। यदि ग्रीष्मकालीन फसल की बात करें तो १२-१५ किलोग्राम वीज की आवश्यकता होती है, जबकि पंक्ति से पंक्ति X पौध से पौध की दूरी ६०X२० सेन्टीमीटर रखी जाय।

भिंडी बुवाई कैसे करें।

इस फसल की बुवाई समतल क्यारियों एवं मेड़ों पर किया जा सकता है। हल्की मृदा एवं उचित जलनिकास वाले खेत में समतल क्यारियों में, जबकि भारी मृदा एवं ख़राब जलनिकास वाली खेतों में मेड पर बुवाई करना हितकर होता है।

वर्षाकालीन अगेती फसल लेने के लिए बुवाई से पूर्व वीज को २४ घन्टे तक पानी में भिगोकर रखते है, उसके बाद छाये में सुखाकर एवं कार्वेंडाजिम ५० डब्लू. पी. @ २.५-३.० ग्राम प्रति किलोग्राम वीज की दर शोधित करके बुवाई करना चाहिए।

भिण्डी फसल में जल प्रबंधन

बीज अंकुरण के समय यदि खेत में पर्याप्त नमी न हो, तो बुवाई के तुरंत बाद हल्कि सिचाई करना हितकर होता है। फसल से अधिकतम उपज प्राप्त करने के लिए खेत में नमी बनाये रखना आवश्यक होता है।

ग्रीष्मकालीन फसल में अवश्यकानुसार ५-१० दिनों के अंतराल पर सिचाई करते रहना चाहिए, जबकि वर्षाकालीन फसल में सामान्यत: सिचाई की आवश्यकता नहीं पड़ती है। वर्षा न होने की स्थिति में सिचाई करते रहना चाहिए, ध्यान इस बात का रखना चाहिए कि फसल में जल जमाव की स्थिति उत्पन्न नहीं हो। जलजमाव की स्थिति उत्पन्न होने पर जल निकास का समुचित प्रबन्ध करना चाहिए।

अंत:सस्य क्रियायें

फसल बढवार के साथ-साथ खरपतवार की भी समस्या भी शुरू हो जाती है, जिससे फसल की वृद्धि एवं विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

खरपतवार के प्रबन्धन के लिए फसल बुवाई के २५-३० एवं ५०-५५ दिनों के बाद खरपतवार निकाल कर, हल्कि गुडाई सुनिश्चित करना चाहिए। परिणामस्वरुप खरपतवार नष्ट होने के साथ ही साथ पौध के जड़ में समुचित वातायन सम्भव हो पाता है, जिसका फसल की वृद्धि एवं विकास पर अनुकूल प्रभाव पड़ता है।

भिंडी मे समेकित नाशीजीव प्रबन्धन

1. बुवाई से पहले

मृदा जनित हानिकारक कवक, सूत्रकृमी, कीट एवं खरपतवारों की विभिन्न अवश्थाओं को नष्ट करने के लिए:

- खेत की ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई करना चाहिए।

- यदि सम्भव हो तो खेत की हल्की सिचाई करके, ०.४५ मिली मीटर मोटी पालीथिन की चादर से २०-२५ दिनों के लिए ढक देना चाहिए।

- लगभग १०० किलोग्राम प्रति एकड़ की दर नीम की खली का व्यवहार करना चाहिए।

- सूत्रकृमी के प्रकोप को कम करने के लिए गेंदा को अंत:फसल के रूप में उगाना चाहिए। गेंदा का पौधा फली छेदक कीटों के लिए अंडे रखने हेतु ट्रैप का कार्य भी करता है।

- तीन से चार वर्ष का फसल चक्र अपनाने से कुछ समस्याएं स्वत: कम हो जातीं है।

2. बुवाई के समय

फसल को बीज एवं मृदा जनित हानिकारक कवकों से बचाव के लिए ट्राईकोडर्मा @ ५.० ग्राम प्रति किलोग्राम वीज की दर से उपचारित करना चाहिए, जबकि हानिकारक कीटों से बचाव के लिए इमिडाक्लोप्रिड ४८ एफ. एस. @ १.० – २.० मिली लीटर प्रति २ किलोग्राम वीज की दर से शोधित करना हितकर होगा।

सफेद मक्खी एवं पीत शीरा मोसैक व्याधि के प्रबन्धन के लिए सहनशील प्रभेद का चुनाव करें, सम्भव हो तो पीपरमेंट (मेंथा)/ मक्का/ ज्वार/ बाजरा को अन्त:फसल के रूप में उगायें। प्राकृतिक शत्रुओं को आकर्षित करने के लिए पीला, सफेद एवं वैगनी पुष्प देने वाले पौधों को लगाना चाहिए।

3. वानस्पतिक वृद्धि के समय

फसल बढ़वार के शुरूआती ३०-४० दिनों तक खेत को खरपतवार से मुक्त रखना चाहिए। जिसके लिए अवश्यकतानुसार १-२ बार, बुवाई के १५-३० दिनों बाद निकाई-गुडाई करके पौध के जड़ के पास मिट्टी लगा देना काफी लाभप्रद होता है।

यदि सम्भव हो तो कम धनत्व वाली काले रंग की ३० मिक्रोमीटर मोटी पालीथिन (LDPE) की चादर पलवार (Mulching) के रूप में उपयोग करके खरपतवारों की बढ़वार को काफी हद तक रोका जा सकता है।

प्ररोह एवं फली छेदक कीट के निगरानी लिए ५ फेरोमोने ट्रैप प्रति एकड की दर से स्थापित करें। जब ट्रैप में कीट आने लगे तब उपलब्धता होने पर अण्ड परजीवी जैसे ट्राईकोडर्मा चिलोनिस के ४०,००० अण्डों को प्रति एकड की दर उपयोग करना चाहिए, साथ ही साथ ग्रसित प्ररोह एवं फली को इकठ्ठा करके नष्ट कर दें।

यदि उपरोक्त क्रियाकलापों द्वारा कीट की संख्या नियंत्रित नहीं हो, तब क्लोरन्थ्रानिलिप्रोले १८.५ एस. सी. @ १.० मिली लीटर प्रति ४ लीटर पानी या एमामेक्टीन बेन्जोएट ५ एस. जी. @ १.० ग्राम प्रति ४ लीटर पानी या लैम्डासायहेलोथ्रिन ५ ई. सी. @ १.० मिली लीटर प्रति लीटर पानी या मैलाथियान ५० ई. सी. @ ३.० मिली लीटर प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर छिडकाव करना चाहिए।

सफेद मक्खी की निगरानी के लिए ५ पीला चिपचिपा ट्रैप प्रति एकड़ की दर से स्थापित करें। प्राकृतिक शत्रुओं जैसे: कोक्सिनेलिड्स, लैसविंग,मकणी, परभक्षी कीट इत्यादि को संरक्षित करने के उपाय करना चाहिए।

पीत शीरा मोसैक (YVM) व्याधि से ग्रसित पौध के दिखाई देते ही उखाडकर समूल नष्ट करना सुनिश्चित करें। इन उपायों के बाद भी इनकी संख्या नियंत्रित नहीं होने की स्थिति में ट्राईजोफास ५० ई. सी. @ १.०-१.५ मिली लीटर प्रति लीटर पानी या आक्सीडीमेंटान मिथाइल २५ ई. सी. @ २.० मिली लीटर प्रति लीटर पानी या थियामेंथाक्साम २५ डब्लू. जी. @ १.० ग्राम प्रति ५ लीटर पानी की दर से छिडकाव करना हितकर रहता है।

फसल को माईट के प्रकोप से बचाने के लिए डाईकोफोल १८.५ ई. सी. @ २.० -३.० मिली लीटर प्रति लीटर पानी या स्पयरोमेसिफेन २२.५ एस. सी. @ १.० मिली लीटर प्रति लीटर पानी या क्यूनालफास २५ ई. सी. @ २.० मिली लीटर प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर छिडकाव सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

4. पुष्पन एवं फलन के समय

भिण्डी की फसल को फफूंद जनित व्याधियों से बचाव के लिए ग्रसित पौधों को जड़ से उखाड कर मिट्टी में दावा देना चाहिए। जबकि चूर्णिल असिता रोग के अधिक प्रकोप होने पर सल्फर ८० डब्लू. पी. @ १.०-१.५ किलोग्राम सक्रीय तत्व या डीनोकैप ४८ ई. सी. @ १०० मिली लीटर सक्रीय तत्व प्रति एकड़ की दर से ३००-४०० लीटर पानी में घोल बनाकर छिडकाव करें।

फसल की इस अवस्था में खेत में छूटी हुई खरपतवार के पौधों को उखाड कर नष्ट कर देना चाहिए, जिससे अगली आने वाली फसल में इन खरपतवारों के वीजों का विस्तार नहीं हो सके।

सम्पूर्ण खेत की साफ-सफाई सुनिश्चित करते हुए, व्याधि ग्रसित पौधों को भी उखाड़कर समूल नष्ट कर देना चाहिए। खेत की सघन निगरानी निश्चित अन्तराल पर करते रहे तथा असामान्य पौधों को इकट्ठा करके अपने जिले के कृषि विज्ञान केन्द्र, जिला कृषि कार्यालय, प्रखंड कृषि कार्यालय या इनसे सम्बन्धित विशेषज्ञ से समस्या का पहचान कराकर सुरक्षित, पर्यावरण हितैषी, हानिकारक जीवों के प्राकृतिक शत्रुओं पर कम प्रभावी रसायनों द्वारा उपचार करना सुनिश्चित करें।

हानिकारक वयस्क कीटों को आकर्षित करने के लिए प्रति एकड़ १ प्रकाश प्रपंच (Light trap) स्थापित किया जा सकता है, जो इनके निगरानी के लिए भी उपयुक्त रहेगा। खेत में शिकारी परभक्षी पंक्षियों की कार्यशीलता बढाने के लिए पंक्षी बैठक स्थान (बर्ड पर्चर) – सह – मकड़ी गुणन घोसला स्थापित किया जा सकता है।

भिण्डी की फलियों की तुडाई एवं उपज

भिण्डी की तुडाई नरम एवं मुलायम अवस्था में फूल आने के ४-६ दिनों बाद करना चाहिए, क्योंकि अधिक देरी होने पर फली में रेशे की मात्रा बढ़ जाती है, परिणामस्वरूप फली की गुणवत्ता प्रभावित होती है।

निर्यात के लिए फली की तुड़ाई ३-४ दिनों के अंतराल पर करनी चाहिए ध्यान दें की फली लगभग ६-८ सेन्टीमीटर लम्बी एवं सीधी हो।

यदि उपज की बात की जाय तो समुचित देखरेख, उन्नतशील प्रभेद, सन्तुलित पोषक तत्वों की उपलब्धता एवं उन्नत फसल प्रबन्धन की स्थिति में ग्रीष्मकालीन फसल से १००-१२० कुन्तल प्रति हेक्टेयर, जबकि वर्षाकालीन फसल से १५०-२०० कुन्तल प्रति हेक्टेयर उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है।

इस प्रकार यदि किसान भाई उन्नत वैज्ञानिक पद्धति से भिण्डी की खेती करें साथ ही ऊपर बाताये गए सावधानियों का समय रहते अनुपालन करे तथा समय-समय पर विशेषज्ञों से सलाह-मशविरा करते रहे तो भिण्डी की खेत से अधिकतम आर्थिक लाभ प्राप्त कर सकते है। साथ अपने सम्पूर्ण परिवार को सुरक्षित एवं पौष्टिक सब्जी भी उपलब्ध करा सकते है।

Authors:

डॉ. चंचल सिंह, डॉ. सुधीर कुमार सिंह एवं प्रमोद कुमार सिंह

कृषि विज्ञान केन्द्र (श्रमभारती-खादीग्राम), जमुई – ८११ ३१३ (बिहार), भारत

chanchalsingh9@gmail.com