12 Jun Selection of agriculturally useful microorganisms and their scientific uses

कृषि उपयोगी सूक्ष्मजीव का चयन एवं उनका वैज्ञानिक तरीके से उपयोग

Today, organic farming is being considered as an alternative to chemical farming all over the world. Farmers can get good profit by using bacterial fertilizers. For nutrient management in organic farming, it becomes necessary for the farmers to use different types of bacterial fertilizers so that there is no decline in crop production and productivity and soil fertility remains intact.

वर्तमान में कृषक अपने खेतों की उत्पादकता बढ़ाने के लिये विभिन्न रसायनों का इस्तेमाल करके फसलों का अधिक उत्पादन ले रहे हैं। रसायनों खाद और दवा के प्रयोग से खेती में विकास तो हुआ परन्तु इसके दुष्परिणाम भी सामने आये जैसे मृदा मे कार्बनिक पदार्थों कि मात्रा मे कमी, मृदा क्षारियता, मृदा उर्वरता मे गिरावट, रसायनो के अवशेष के फलस्वरूप मृदा, जल एवं वायु प्रदूषण तथा मानव स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव। अब हालत यह है कि ये तमाम रसायन भी असरहीन हो रहे हैं। आज पूरे विश्व मे जैविक खेती को रासायनिक खेती का विकल्प माना जा रहा है ι इसे रोकने के लिए किसान जीवाणु खादों का उनके पूरक के तौर पर इस्तेमाल कर अच्छा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। जैविक खेती मे पोषक तत्व प्रबंधन करने के लिए किसानो को विभिन्न प्रकार की जीवाणु खाद का प्रयोग अति आवश्यक हो जाता है जिससे फसल उत्पादन तथा उत्पादकता मे गिरावट न हो तथा मृदा की उर्वरा शक्ति बनी रहे।

भारतीय कृषि मे जीवाणु खाद का महत्वपूर्ण स्थान है एवं इनका अधिक से अधिक मात्रा मे प्रयोग कर उर्वरको की खपत कम की जा सकती है, पर्यावरण को होने वाले नुकसान से बचा जा सकता है । फसल उत्पादन मे लागत मे कमी की जा सकती है एवं फास्फोरस उर्वरको की उपयोग क्षमता बढ़ाई जा सकती है। बैक्टेरिया, कवक, नीलहरित शैवाल इत्यादि के सक्रिय प्रभावी विभेद की पर्याप्त संख्याओ के उत्पाद को मुख्यतया जीवाणु खाद कहते है ι जीवाणु खादों को जैव उर्वरक, बायो फर्टिलाइजर व जीवाणु टीका के नाम से भी जाना जाता है। पर्यावरण के अनुकूल दृष्टिकोण राइजोबैक्टीरिया (पीजीपीआर), एंडो- और एक्टोमाइकोरिजल कवक, साइनोबैक्टीरिया और कई अन्य उपयोगी सूक्ष्म जीवों को बढ़ावा देने वाले पौधों के विकास के आवेदन की एक विस्तृत श्रृंखला को प्रेरित करते हैं, जिससे पोषक तत्वों में सुधार, पौधों की वृद्धि और अजैविक और जैविक तनाव के लिए पौधे की सहनशीलता में सुधार होता है।

जैव उर्वरक

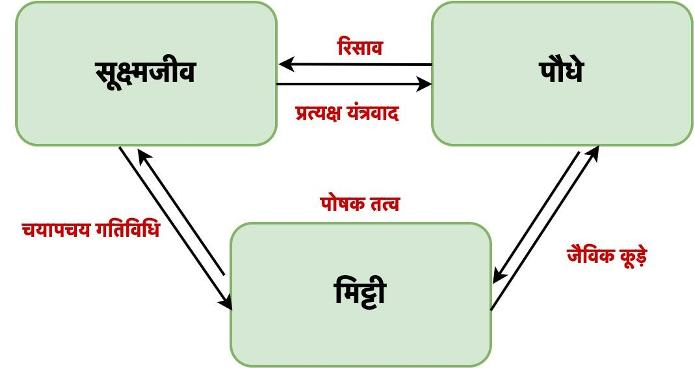

जैव उर्वरक एक ऐसा पदार्थ है जिसमें जीवित सूक्ष्म जीव होते हैं, जो बीज, पौधों की सतहों या मिट्टी पर लागू होते हैं, राइजोस्फीयर या पौधे के आंतरिक भाग को उपनिवेशित करते हैं और पौधे को प्राथमिक पोषक तत्वों की आपूर्ति या उपलब्धता में वृद्धि करके विकास को बढ़ावा देते हैं। जैव-उर्वरक जीवाणु, कवक और शैवाल मूल के जीवित सूक्ष्मजीव हैं। उनकी कार्रवाई का तरीका अलग है और इसे अकेले या संयोजन में लागू किया जा सकता है। जैव उर्वरक सूक्ष्मजीव हैं जो उपलब्ध रूप में कार्बनिक और अकार्बनिक गैर-उपलब्ध रूप को जुटाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जैव उर्वरक समग्र मिट्टी की उर्वरता में सुधार करने में मदद करते हैं। इन उर्वरकों में मौजूद सूक्ष्मजीव कार्बनिक पदार्थों को विघटित करते हैं और पौधों द्वारा आसानी से अवशोषण के लिए जटिल खनिजों को तोड़ते हैं। यह प्रक्रिया मिट्टी को पोषक तत्वों से समृद्ध करती है, जो बदले में स्वस्थ पौधों के विकास को बढ़ावा देती है। इसके अलावा, जैव उर्वरक रोगजनकों को बढ़ने नहीं देते हैं, जो फसल रोगों को रोकने में मदद करते हैं। जैव उर्वरकों द्वारा अपने रासायनिक समकक्षों की तुलना में कई लाभों की पेशकश ने कृषि क्षेत्र में तेजी से अपनाए जाने का मार्ग प्रशस्त किया है। यद्यपि जैव उर्वरकों की पहुंच अभी भी एक प्रारंभिक चरण में है, विकासशील और उभरते दोनों बाजारों में अगले कुछ वर्षों में विकास के कई अवसर प्रदान करने की उम्मीद है।

जैव उर्वरक मिट्टी में वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिर करते हैं और दलहनी फसलों की जड़ की गांठें बनाते हैं और इसे पौधे को उपलब्ध कराते हैं।

वे फॉस्फेट के अघुलनशील रूपों जैसे ट्राइकैल्शियम, आयरन और एल्युमिनियम फॉस्फेट को उपलब्ध रूपों में घोलते हैं।

वे मिट्टी की परतों से फॉस्वे हार्मोन और एंटी मेटाबोलाइट्स का उत्पादन करते हैं जो जड़ वृद्धि को बढ़ावा देते हैं।

वे कार्बनिक पदार्थों को विघटित करते हैं और मिट्टी में खनिजीकरण में मदद करते हैं।जब बीज या मिट्टी पर लगाया जाता है, जैव उर्वरक पोषक तत्वों की उपलब्धता में वृद्धि करते हैं और मिट्टी और पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना उपज में 10 से 25 प्रतिशत तक सुधार करते हैं। जैव-उर्वरक ज्यादातर प्रयोगशाला में ही मल्टिप्लिएड किये जाते है। जबकि, नीले हरे शैवाल और एजोला को खेत में ही बड़े पैमाने पर मल्टिप्लिएड किया जा सकता है।

पादप पोषण मे नत्रजन एवं फास्फोरस दो महत्वपूर्ण पोषक तत्व है। नत्रजन वायुमंडल मे प्रचुर मात्रा मे (लगभग 79 प्रतिशत ) उपलब्ध है परन्तु पौधे इसका उपयोग तभी कर सकते है जब इस नत्रजन को पौधो के उपयोगी स्वरूप मे बदल दिया जाए जो कि रासायनिक क्रियाओ द्वारा या विशिष्ट तरह के सूक्ष्म जीवाणुओ द्वारा ही सम्पन्न किया जा सकता हैι जीवाणु वायुमंडल की नाइट्रोजन को अमोनिया में बदलकर पौधे को उपलब्ध करा देते हैं। नत्रजन के बाद फास्फोरस दूसरा प्रमुख पादप पोषक तत्व है जिसकी आपूर्ति हेतु पृथ्वी के गर्भ मे उपलब्ध सीमित स्त्रोतों का खनन कर प्राप्त रॉक फास्फेट से फास्फोरस युक्त उर्वरको का निर्माण किया जाता है। फास्फोरस उर्वरको की उपयोग दक्षता बहुत ही कम होती है क्योकि मृदा मे फास्फोरस अचल रूप मे होता है और क्रिया के फलस्वरूप स्थिर हो जाता है ।

जीवाणु खाद मृदा मे मौजूद लाभकारी सूक्ष्म जीवों का वैज्ञानिक तरिकों से चुनाव कर प्रयोगशालाओ मे तैयार की जाती है। वायुमंडल के नत्रजन व भूमि के फास्फोरस को पौधो को उपलब्ध कराने वाले जीवाणुओ को जीवित अवस्था मे लिग्नाइट व कोयले के चुरे मे मिलाकर जीवाणु खाद तैयार किया जाता है। जीवाणु खाद मे इन लाभदायक जीवाणुओ की संख्या एक ग्राम मे दस करोड़ से अधिक रखी जाती है।

जीवाणु खाद मृदा के खनिजीकरण की प्रक्रिया में वृद्धि करते हैं। जीवाणु खाद को सूक्ष्म जैवीय संवर्धन जीवाणु खाद या इनॉकुलेण्ट्स के नाम से भी जाना जाता है । जीवाणु खाद नाइट्रोजन का यौगिकरण करने तथा फास्फोरस/ पोटाश घोलक के अलावा कई अन्य कार्यो में भी सहायक होते है।

जीवाणु खाद (बायोफर्टिलाइजर्स) मुख्यतः निम्नलिखित प्रकार के होते हैं

- बैक्टीरियल बायोफर्टिलाइजर्स

- सायनो बैक्टीरियल बायोफर्टिलाइजर्स

- भी ए एम बायोफर्टिलाइजर्स

- फॉस्फोरस सॉल्युविलाइजिंग बायोफर्टिलाइजर्स

बैक्टीरियल बायोफर्टिलाइजर्स

कुछ बैक्टीरिया वायुमण्डल की नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं । जिसके फलस्वरूप वायुमण्डल की नाइट्रोजन का विभिन्न रासायनिक परिवर्तनों द्वारा नाइट्रोजन यौगिकों के रूप में परिवर्तन होता है । जिसका उपयोग पौधे द्वारा उर्वरक के रूप में होता है ।

बैक्टीरियल बायोफर्टिलाइजर्स को निम्न दो प्रकार में बांटा गया है

1. सिमबायोटिक बैक्टीरिया

ये बैक्टीरिया लेग्यूमिनस पौधों जैसे मटर, चना, सोयाबीन आदि पौधों की गाँठदार जडों के भीतर पाए जाते हैं । उदाहरण- राइजोबियम

राइजोबियम

यह एक मृदा बैक्टेरिया है जो दलहनी फसलों की जड़ों पर गुलाबी रंग की गाँठे बनाकर उनमे रहते है तथा हवा मे से नत्रजन लेकर पौधो को उपलब्ध कराते है । इसके द्वारा मृदा मे स्थिर की गई नत्रजन की मात्रा जीवाणु का प्रकार, पौधे की किस्म, मृदा गुण, वातावरण एवं की जाने वाली शस्य क्रियाओ पर निर्भर करती है । इसके द्वारा मृदा मे स्थिर की गई नत्रजन कार्बनिक अवस्था मे होती है, उसका नुकसान बहुत कम होता है एवं पौधे ज्यादा दक्षता से उसका उपयोग कर पाते है । एक पैकेट मात्रा (200 ग्राम) प्रति एकड़ बीजोपचार हेतु ।

प्रयोग विधि

200 ग्राम राइजोबियम से 10-12 किग्रा० बीज उपचारित कर सकते हैं। एक पैकेट को खोले तथा 200 ग्राम राइजोबियम कल्चर लगभग 300-400 मि० लीटर पानी में डालकर अच्छी प्रकार घोल बना लें। बीजों को एक साफ सतह पर एत्रित कर जीवाणु खाद के घोल को बीजों पर धीरे-धीरे डालें, और बीजों को हाथ उलटते पलटते जाय जब तक कि सभी बीजों पर जीवाणु खाद की समान परत न बन जाये। इस क्रिया में ध्यान रखें कि बीजों पर लेप करते समय बीज के छिलके का नुकसान न होने पाये। उपचारित बीजों को साफ कागज या बोरी पर फैलाकर छाया में 10-15 मिनट सुखाये और उसके बाद तुरन्त बोयें।

राइजोबियम जीवाणु के प्रयोग से लाभ

इसके प्रयोग से वृद्धि वर्धक(साइटोंकानिन) हार्मोन्स भी पोधो को उपलब्ध होते है।

इसके प्रयोग से पौधे हेतु जल की उपलब्धता बढ़ता है।

2. नॉन सिमबायोटिक बैक्टीरिया

एजेटोबेक्टर

यह जीवाणु खाद जमीन मे स्वतंत्र रूप से रहकर हवा की नत्रजन को ग्रहण कर भूमि मे छोड़ते है, जो पौधो को उपलब्ध होती है । एजोटो बैक्टर का उपयोग अनाज, मिलेट्स तथा सब्जियाँ आदि में किया जा सकता है । इसके उपयोग से धान तथा गेहूँ की उत्पादकता में २० से ३० प्रतिशत तक विर्धि होती है। मृदा मे इनकी संख्या मे बढ़ोतरी मृदा मे पाये जाने वाले कार्बनिक कार्बन पर निर्भर करती है । एजेटोबैक्टर का बीजोपचार हेतु २०० ग्राम प्रति एकड़ की दर से करे ।

एजोस्पाइरिलम

एजोस्पिरिलम को उच्च पादप प्रणाली के साथ घनिष्ठ साहचर्य सहजीवन के लिए जाना जाता है। इन जीवाणुओं का संबंध अनाजों से है जैसेय ज्वार, मक्का, बाजरा, फिंगर बाजरा, फॉक्सटेल बाजरा और अन्य छोटे बाजरा और चारा घास भी। एजोस्पिरिलम अपनी नाइट्रोजन-फिक्सिंग और फाइटोहोर्मोन उत्पादन क्षमता के लिए जाना जाता है। यह जीवाणु खाद मृदा मे पौधो के जड़ क्षेत्र मे स्वतंत्र रूप से रहने वाले जीवाणुओ का एक उत्पाद है जो वायुमंडल की नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर पौधो को उपलब्ध कराते है । यह जीवाणु खाद खरीफ के मौसम मे धान, मोटे अनाज तथा गन्ने की फसल के लिए विशेष उपयोगी है इनके अलावा गेहूँ व जौ की फसल के लिए भी लाभकारी है । इसके प्रयोग से फसल के उत्पादन मे 10-12 प्रतिशत वृद्धि होती है तथा 15 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर नत्रजन की बचत होती है । एक पैकेट मात्रा (200 ग्राम) प्रति एकड़ बीजोपचार हेतु ।

फास्फेट विलेयक जीवाणु (पी.एस.बी.)

फसलों को फास्फोरस की उपलब्धता बढ़ाने हेतु मुख्यतया डी.ए.पी. एवं सिंगल सुपर फास्फेट का प्रयोग किया जाता है, जिनका एक बहुत बड़ा भाग जमीन मे अघुलनशील हो जाता है जिसे पौधे आसानी से ग्रहण नहीं कर पाते है । जीवाणु खाद पी.एस.बी. इसी अघुलनशील फास्फोरस को पौधो को घुलनशील बनाकर उपलब्ध कराता है । एक पैकेट मात्रा (200 ग्राम) प्रति एकड़ बीजोपचार हेतु ।

नील हरित शैवाल

नील हरित शैवाल प्रकाश संश्लेषण से ऊर्जा उत्पादन करते हैं। यहां जीवाणु के नीले रंग के कारण इसका नाम सायनो (अर्थात नीला) से पड़ा है। नील हरित काई वायुमंडलीय नाइट्रोजन यौगिकीकरण कर, धान के फसल को आंशिक मात्रा में की नाइट्रोजन पूर्ति करता है। यह जैविक खाद नत्रजनधारी रासायनिक उर्वरक का सस्ता व सुलभ विकल्प है जो धान के फसल को, न सिर्फ 25-30 किलो ग्राम नत्रजन प्रति हैक्टेयर की पूर्ति करता है, बल्कि उस धान के खेत में नील हरित काई के अवशेष से बने सेन्द्रीय खाद के द्वारा उसकी गुणवत्ता व उर्वरता कायम रखने में मददगार साबित होती है।

नील हरित शैवाल खेत में पानी संग्रह की क्षमता बढ़ाता एवं कई आवश्यक तत्व पौधों को उपलब्ध कराता है। भूमि के पी.एच. को एक समान बनाये रखने में मदद करता है तथा अनावश्यक खरपतवारों को पनपने से रोकता है। इसे जैव उर्वरक के लगातार प्रयोग से भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ जाती है तथा धान एवं गेहूं की उपज भी 5-10 प्रतिशत बढ़ती है।

इस जैव उर्वरकों का प्रयोग कम से कम 70 कि.ग्रा.ध्हे यूरिया बचत करता है। जिससें अधिक यूरिया के अनावश्यक प्रयोग से भूमि उसर में नजदीक होने से बचाव होता है। इतना उपयोगी जैव उर्वरक किसान अपने खेत खलिहान पर स्वयं बनाकर अपने खेतों में प्रयोग कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त अधिक मात्रा में उत्पादित करके धनोपार्जन भी कर सकता हैं। इस जैव उर्वरक को विभिन्न तरीके से बनाया जा सकता है।

नील हरित शैवाल की प्रयोग विधि-

चावल के खेत में प्रचुर मात्रा में होने के कारण नीले हरे शैवाल को धान के जीव कहा जाता है। जेनेरा से संबंधित कई प्रजातियां, टॉलीपोथ्रिक्स, नॉस्टिक, स्किजोथ्रिक्स, कैलोथ्रिक्स, एनोबोनोसोइस और पेलेटोनिमा उष्णकटिबंधीय परिस्थितियों में प्रचुर मात्रा में हैं। अधिकांश नाइट्रोजन स्थिरीकरण बीजीए फिलामेंटर हैं, जिसमें वनस्पति कोशिका की श्रृंखला शामिल है, जिसमें हेटरोसिस्ट नामक विशेष कोशिकाएं शामिल हैं जो संश्लेषण और एन फिक्सिंग मशीनरी के लिए एक माइक्रोनोड्यूल के रूप में कार्य करती हैं। ब्लू ग्रीन शैवाल (बीजीए) प्रोकैरियोटिक फोटोट्रॉफिक जीव हैं जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को जैविक रूप से फिक्स कर सकते हैं, और सीधे कृषि क्षेत्रों में जैव उर्वरक के रूप में विशेष रूप से धान के क्षेत्र में लागू किए गए थे।

सूखी नील हरित शैवाल की पपड़ी को महिन चूर्ण बनाकर (12-15 कि.ग्रा. प्रति ह. की दर से) धान के रोपाई के 5-10 दिन के उपरान्त जब खेत में 2-5 से.मी. पानी लगा हो तब बराबर से छिड़क दे। निर्धारित मात्रा से अधिक मात्रा में उस जैव उर्वरक का प्रयोग फसल को हानि नहीं पहुचांता है।

जैव उर्वरक को कम से कम चार खरीफ सीजन तक अवश्य प्रयोग करें ताकि मिट्टी की उर्वरा शक्ति तथा भूमि के लाभदायी जीवों की संख्या बढ़ जाय। इसके साथ साथ भूमि की स्वास्थ्य अच्छी हो जाय। खेत में खरपतवार नाशी या कीट नाशक के उपरान्त ही जैव उर्वरक का प्रयोग करें।

नील हरित शैवाल के उपयोग के बाद हल्की सिंगल सुपर फास्फेट खाद खेतों में डालने से इन जैव उर्वरकों की वृद्धि अधिक होती है तथा ये अपनी क्षमता के अनुरूप नेत्रजन निबन्धन करते है। यह ध्यान रखें कि बाद में प्रयुक्त की गयी फास्फेट खाद निर्धारित मात्रा यानी सम्पूर्ण फास्फेटिक खाद (40 या 60 कि.ग्रा. प्रति ह.े) से अधिक न हो जाय।

जैव उर्वरक/जीवाणु खाद के लाभ

जीवाणु खादों के प्रयोग से मृदा का जीवाणु स्तर बढ़ता है, और ये जीवाणु फसलों की पौषक तत्वों की जरूरत को पूरा कर उनकी उत्पादन व उत्पादकता बढ़ाते है ।

जीवाणु खादें भूमि के अघुलनशील तत्वों को घुलनशील अवस्था में परिवर्तित कर देती हैं, जिससे मृदा का पी-एच मान 7 से कम हो जाता है। अतः इससे सूक्ष्म पोषक तत्वों की उपलब्धता बढ़ जाती है। यह तत्व फसल उत्पादन में आवश्यक है। ये सूक्ष्म जीवाणु मृदा मे मौजूद फास्फोरस को घुलनशील बनाकर पौधो के लिए उपलब्धता बढ़ाते है ι

ये सूक्ष्म जीव कुछ मात्रा मे सूक्ष्म आवश्यक पौषक तत्वों जैसे दृजिंक, तांबा, सल्फर, लोहा, बोरोन, कोबाल्ट व मोलिबिडिनम इत्यादि पौधो को प्रदान करते है । जीवाणु खाद पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक खनिज पदार्थ प्रदान कराते हैं, जो मृदा में मौजूद सूक्ष्म जीवों के द्वारा पौधों को मिलते हैं जिससे पौधों स्वस्थ बनते हैं और उत्पादन बढ़ता है।

ये सूक्ष्म जीवाणु खेती मे बचे हुए कार्बनिक अपशिष्टों को सड़ाकर मृदा मे कार्बनिक पदार्थ की उचित मात्रा बनाये रखते है । और मृदा काफी उपजाऊ बनी रहती है।

ये सूक्ष्म जीवाणु पादप वृद्धि करने वाले हारमोन्स, प्रोटिन, विटामिन एवं अमीनो अम्ल का उत्पादन करते है तथा यह सूक्ष्म जीवाणु मृदा मे पनप रही रोग जनक फफूंद नष्ट कर लाभकारी जीवाणुओ की संख्या मे वृद्धि करते है ।

इन जीवाणुओ के प्रयोग से लगभग 15-30 प्रतिशत फसलोत्पादन बढ़ता है और उत्पाद की गुणवता बहुत अच्छी रहती है ।

इन सूक्ष्म जीवाणुओ के प्रयोग से मृदा की जलधारण शक्ति व उर्वरा शक्ति बढ़ती है जिससे फसलोत्पादन बढ़ता है ।

ये जीवाणु खाद प्रत्येक मौसम मे प्रति फसल लगभग 20 से 30 किलोग्राम नत्रजन प्रति हैक्टेयर तथा फास्फोरस को घुलनशील बनाने वाले जीवाणु प्रति हैक्टेयर लगभग 30 से 40 किलोग्राम फास्फोरस प्रति फसल उपलब्ध कराते है ।

इन खादों के प्रयोग से पोषक तत्व पौधों को काफी समय तक मिलते हैं। यह खादें अपना अवशिष्ट गुण मृदा में छोड़ती हैं। अतः यह एक फसल में इन खादों के प्रयोग से दूसरी फसल को लाभ मिलता है। इससे मृदा उर्वरता का संतुलन ठीक रहता है।

उपयोग की विधि

जीवाणु खाद का फसल उत्पादन मे प्रयोग कई प्रकार से किया जा सकता है जैसे-

बीजोपचार द्वारा

50 ग्राम गुड़ को 250 मि.ली. पानी में डाल कर पन्द्रह मिनट तक उबालें। यदि गुड़ न हो तो गोंद या माड़ का भी प्रयोग किया जा सकता है । इसे ठण्डा कर बीजों पर अच्छी प्रकार मिला लें। इस गीले चिपचिपे को बीज पर दलहनी फसलों में एक पैकिट राइजोबियम तथा एक पैकिट फोसफो टीका व खाद्यान्न व तिलहनी फसलों में एक पैकिट अजोटोबैक्टर तथा एक पैकिट पीएसबी टीका प्रति किलो बीज मात्रा तक मिलाते हुए हल्के हाथ से बीजो को पलटते जावे, जिससे बीजो के ऊपर जीवाणु खाद की एक बारीक परत चढ़ जाए । अब बीजो को आधा घंटा किसी छायादार स्थान पर सुखाकर शीघ्र ही बुआई करनी चाहिए। गेहूं तथा जौ आदि फसलों में 4 से 5 तक अजोटोबैक्टर तथा इतनी ही संख्या में फोसफो टीका पैकिट प्रयोग करने चाहिए।

जड़ों के उपचार द्वारा

फल, सब्जियों एवं अन्य पौधो की जड़ों को रोपाई से पूर्व जीवाणु खाद के घोल मे लगभग 15 मिनट तक डुबोकर रखे तथा बाद मे इनकी भूमि मे रोपाई करनी चाहिए।

भूमि उपचार द्वारा

जीवाणु खाद को नम मिट्टी मे अच्छी प्रकार से मिलाकर पूरे खेत मे सायंकाल छिटक कर सिंचाई कर देनी चाहिए ।

सावधानियाँ

- कल्चर को धूप से बचायें ।

- कल्चर जिस फसल का हो उसका प्रयोग उसी फसल के बीज के लिये करें ।

- कल्चर के पैकेट पर अंकित अंतिम तिथि तक अवश्य कर लें । इस अवधि तक इसे ठंडे स्थान पर रखें ।

- कल्चर से उपचारित बीज को छाया मे सुखाना चाहिए । उपचारित बीज की बोआई शीध्र कर दें ।

- कल्चर को रासायनिक उर्वरक एवं नाशकों के साथ नहीं मिलाना चाहिए ।

- कल्चर को गुड के गर्म घोल मे नहीं मिलाना चाहिए अन्यथा जीवाणु मर जाएगे ।

- बीज को कवकनाशी, कीटनाशी एवं जीवाणु खाद सभी से उपचारित करना हो तो इसी क्रम मे प्रयोग मे लेना चाहिए ।

इस प्रकार हम जीवाणु खाद का प्रयोग करे तो अधिक से अधिक उपज की प्राप्ति के साथ-साथ मिट्टी का स्वास्थ्य टिकाउ बना रहता है।

Authors

संगीता साहनी एवं बिशुन देव प्रसाद

डॉ राजेंद्र प्रसाद सेंट्रक एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी, पूसा समस्तीपुर, बिहार

Email: bdprasad@rpcau.ac.in