27 Oct कचरा प्रबंधन द्वारा मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन

Soil Health Management through Waste Management

भारत में बड़ी संख्या में फसलें उगाई जाती हैं जिसके चलते प्रतिवर्ष लगभग 100 मिलियन टन फसल अवशेष रीसाइक्लिंग के लिए उपलब्ध होते हैं। इन फसलों के आर्थिक भागों का उपयोग करने के बाद, कुछ फसलों को छोड़कर, अक्सर अवशेषों को जलाकर निपटाया जाता है जिससे इनका ज्यादातर भाग बर्बाद हो जाता है एवं वातावरण प्रदूषित होता है।

यह फसल अवशेष पौधों के पोषक तत्वों (क्रमशः 0.5, 0.6 और 1.5 मिलियन टन के लगभग नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश) का एक बड़ा भंडार हैं। घरों तथा खेतों में जो कूड़ा करकट पैदा होता है उसे अगर ऐसे ही इधर-उधर पड़ा रहने दें तो वह एक गंदगी का ढेर बन जाता है, उस पर मक्खी – मच्छर बैठना शुरु कर देते हैं, बदबू आनी शुरू हो जाती है, बीमारियां फैलनी शुरू हो जाती हैं।

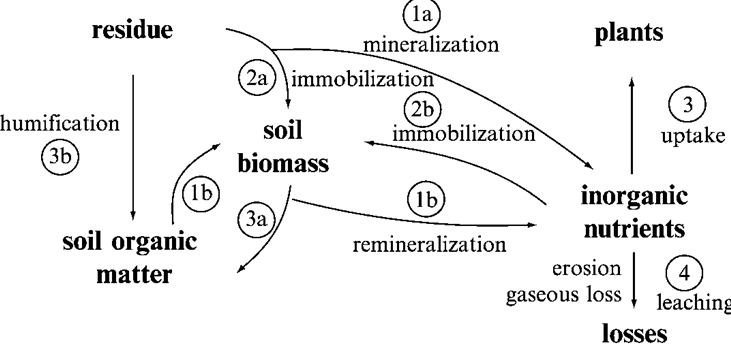

इस कचरे का बायो – कंपोस्टिंग द्वारा कुशल सेल्युलोलाइटिक सूक्ष्मजीवों के साथ टीकाकरण करके, लाभकारी माइक्रोफ्लोरा (जैसे नाइट्रोजन फिक्सर और फॉस्फेट सॉल्युबलाइज़र) का विकास और संवर्धन कर मिट्टी के भौतिक, रासायनिक एवं जैविक गुणों में सुधार किया जा सकता है, हवा एवं पानी के कटाव से मिट्टी की रक्षा की जा सकती है और वातावरण को शुद्ध रखा जा सकता है।

बायो कंपोस्टिंग क्या है

बायो कंपोस्टिंग जैविक/कार्बनिक खाद बनाने की एक ऐसी विधि है जिसमें सूक्ष्म जीवों की सहायता से जैविक/कार्बनिक पदार्थों (वनस्पति, पशु एवं अन्य अपशिष्ट) को गलाया-सड़ाया जाता है उनका विघटन किया जाता है और पौधे के भोजन के लिए तैयार किया जाता है।

बायो कंपोस्ट बनाने के लिए क्या चाहिए

- ऐसा स्थान जो हवादार हो, सूर्य की रोशनी उपलब्ध हो तथा फर्श पक्का हो। भारी वर्षा या तेज धूप से बचाने के लिए छत की आवश्यकता होती है।

- जैविक/कार्बनिक पदार्थों के छोटे-छोटे भाग करने के लिए टोके की जरूरत होती है।

- गलने- सड़ने की प्रक्रिया को तेज करने के लिए सूक्ष्म जीवों के कल्चर/टीका की आवश्यकता होती है। उदाहरण के तौर पर ट्राइकोडरमा का टीका, फास्फेट सॉल्युबलाइजर का टीका, आजोटोवेक्टर का टीका आदि।

- कंपोस्टिंग यूनिट के नजदीक पानी का स्रोत होना जरूरी है क्योंकि थोड़े-थोड़े दिनों के अंतराल पर कंपोस्ट के गड्ढे में पानी डालना पड़ता है।

- कंपोस्ट सामग्री को ऊपर नीचे पलटने तथा अच्छी तरह मिलाने के लिए पलटे/ बेलचे की जरूरत होती है।

- तैयार कंपोस्ट का संग्रह करने के लिए पॉलीथिन से बने बैगों की भी जरूरत होती है।

बायो कंपोस्ट बनाने की विधि –

व्यर्थ जैविक/कार्बनिक पदार्थ जैसे कि रसोईघर की जूठन, पशुशाला में बचा हुआ जूठा घास – फूस, पत्तियां, पुआल, फसलों के अवशेष, खरपतवार, उद्योगों से निकले कचरे आदि को एकत्रित करें व इस सामग्री को छोटे-छोटे भागों में काट लें; बहुत कठोर पदार्थ न डालें। एक गड्ढा बना लें जिसका आकार 8 फुट लंबा, 4 फुट चौड़ा तथा 3 फुट गहरा हो।

विभिन्न पदार्थों को अच्छी तरह से मिला लें व इसमें लगभग 25% गोबर भी मिला लें। इस मिश्रण को गड्ढे में अच्छी तरह से फैला दें तथा ऊपर बताए गए सूक्ष्म जीवों का कल्चर जैसे कि ट्राइकोडरमा, फास्फेट सॉल्युबलाइजर, एजोटोबेक्टर आदि भी इस मिश्रण में मिला लें; कल्चर की मात्रा 1 कि.ग्रा. प्रति टन जैविक/ कार्बनिक पदार्थ होनी चाहिए।

मिश्रण में 60% नमी (औसतन जितनी नमी ताजे गोबर में होती है) सुनिश्चित करें। मिश्रण को 10 दिन के अंतराल पर फावड़े या बेलचे से पलट दें। इस तरह गड्ढे में डाली गई सामग्री को 90 दिन तक पड़ा रहने दें।

अनुकूल परिस्थितियों में अच्छी गुणवत्ता वाली कंपोस्ट 90 से 100 दिनों में तैयार हो जाती है। तैयार कम्पोस्ट भुरभुरी, भूरी से गहरी भूरी, आर्द्रता वाली सामग्री का मिश्रण जैसी होती है।

सावधानियां

- अच्छी किस्म कीकंपोस्ट जल्दी तैयार करने के लिए निश्चित अंतराल पर पलटना जरूरी है।

- गड्ढे में सही नमीकायम रखें।

- गड्ढे में न गलने वाले पदार्थ जैसे कि प्लास्टिक, शीशा, धातु आदि न डालें। पौधों की बहुत सख्त टहनियां भी न डालें।

उपयोग

बायो कंपोस्ट का उपयोग देसी खाद की तरह ही करें। तथा विभिन्न फसलों में की गई देसी खाद की सिफारिश की दर से ही कंपोस्ट डालें। कंपोस्ट का प्रयोग बिजाई से पहले करें तथा इसे अच्छी तरह से मिट्टी में मिला लें।

बायो कंपोस्टिंग के लाभ

- बायो कंपोस्टिंगविधि से प्रदूषण की समस्या से निजात पाई जा सकती है तथा वातावरण को साफ सुथरा व स्वस्थ रखा जा सकता है।

- अच्छी तरह से बनी हुई बायो कंपोस्टफसलों के लिए आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करती है जो फसल उत्पाद की गुणवत्ता तथा उत्पादन बढ़ाने में काफी कारगर सिद्ध हुई है।

- बायो कंपोस्ट में लाभदायक सूक्ष्म जीवों की संख्या काफी होती है। उदाहरण के तौर पर नाइट्रोजन को स्थिर करने वाले सूक्ष्म जीव (नाइट्रोजन फिक्सर), फास्फेट को उपलब्ध कराने वाले सूक्ष्म जीव (फास्फेट सॉल्युबिलाइजर) आदि। येसूक्ष्म जीव मिट्टी में मौजूद पोषक तत्वों को पौधों के लिए अधिक मात्रा में उपलब्ध करवाते हैं।

- बायो कंपोस्ट मिट्टी के भौतिक, रासायनिक तथा जैविक गुणों में सुधार करती है जो मिट्टी को उपजाऊ बनाने तथा इसे स्वस्थ रखने में सहायक होती है।

- बायो कंपोस्ट प्रयोग से उर्वरकों की 25 से 30% तक बचत की जा सकती है। इस तरह फर्टिलाइजर पर होने वाले खर्च को कम किया जा सकता है।

Authors

Sanjeev K. Chaudhary, Manoj Kumar and Neeraj Kotwal

Regional Horticultural Research Sub-station – Bhaderwah, SKUAST-Jammu (J&K)-182222.

Email: sanju_soils@rediffmail.com