23 Sep पोषण एवं खाद्य सुरक्षा के लिए गेहूँ एक स्थायी विकल्प

Wheat a sustainable alternative for nutrition and food security

भारत वर्ष भौगोलिक विविधताओंसे परिपूर्ण एक कृषि प्रधान देश है, जो कि सभी प्रकार की फसलों, फल, फूलों एवं सब्जियों के उत्पादन की दृष्टि से अति उत्तम है। इस तरह की खूबियाँ अन्य देशों में शायद ही देखने को मिलती हों। फसल सत्र 2020-21 के दौरान हमारा देश 108.8 मिलियन टन गेहूँ का उत्पादन करके विश्व में चीन के बाद दूसरे स्थान पर है।

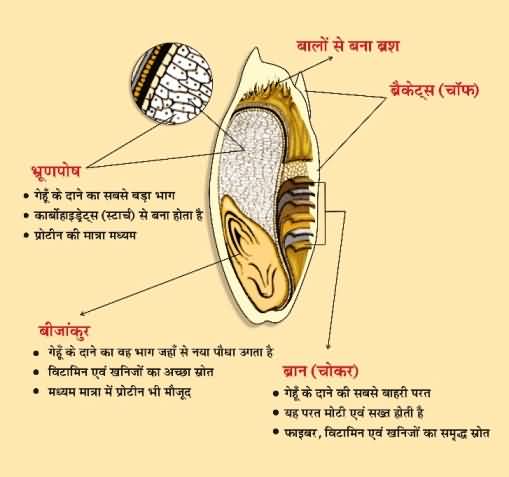

गेहूँ दुनिया भर के सबसे महत्वपूर्ण खाद्य पदार्थों में से एक है। यह लगभग 250 करोड़ से अधिक लोगों का मुख्य भोजन है, इससे दुनिया भर में खपत होने वाले प्रोटीन के 20 प्रतिशत हिस्से की पूर्ति होती है। गेहूँ न सिर्फ खाद्यान्न सुरक्षा सुनिश्चित करता है अपितु यह रोजगार के अवसर प्रदान करने के साथ-साथ उद्योगों के लिए कच्चे माल का मुख्य स्रोत भी है। गेहूँ में लगभग 65-75 प्रतिशत कार्बोहाइड्रेट, 8-16 प्रतिशत तक प्रोटीन एवं 1-2 प्रतिशत वसा के साथ-साथ 1.5-2 प्रतिशत तक राख होती है।

हमारे देश की गेहूँ में अमूमन प्रोटीन की मात्रा 12 प्रतिशत के आस-पास रहती है। आज पोषण सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी गेहूँ का महत्व बहुत बढ़ गया है। नित नए शोध प्रयासों से गेहूँ में प्रोटीन, लोहा और जिंक की मात्रा को बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है और इसमें सफलता भी मिल रही है। कई जैव संवर्धित किस्मों का विकास किया जा चुका है।गेहूँ के उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए आधुनिक प्रौद्योगिकियों का प्रयोग किया जा रहा है।

वैश्विक परिदृश्य

विश्व स्तर पर उत्पादित और खपत किए जाने वाले अनाजों में गेहूँ एक प्रमुख अनाज है। यह किसी भी अन्य वाणिज्यिक फसल की तुलना में अधिक भूमि क्षेत्र पर उगाया जाता है, जिसे विश्व के 89 देशों के 2.5 बिलियन लोगों द्वारा खाने के उपयोग में लाया जाता है। यह मानव उपयोग के लिए कैलोरी के स्रोत के रूप में चावल के बाद दूसरा सबसे सस्ता एवं अति महत्वपूर्ण खाद्य पदार्थ है।

विश्व स्तर पर गेहूँ की खपत पिछले दशक में लगभग 759 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष तक हो गई है। उत्तरी अफ्रीका, पश्चिम और मध्य एशिया में गेहूँ एक प्रमुख फसल है।इन क्षेत्रों में खपत होने वाली कुल कैलोरी का आधा हिस्सा गेहूँ से ही प्राप्त होता है।

विकासशील देशों में बढ़ते शहरीकरण, जनसंख्या में वृद्धि, अधिक आय, शाकाहारी भोजन की तरफ बढ़ता लोगों का रूझान तथा खान-पान की आदतों में बडे़ पैमाने पर बदलाव, कामकाजी महिलाएं एवं प्रसंस्कृत खाद्य अथवा “रेडी टू ईट पैक्ड फूड” के रूप में उपलब्धता आदि कारणों से वैश्विक स्तर पर गेहूँ की खपत में तेजी से वृद्धि हो रही है।

एक अनुमान के अनुसार आज की तुलना में वर्ष 2050 तक उपभोक्ताओं को लगभग 60 प्रतिशत अधिक गेहूँ की आवश्यकता होगी। इस संदर्भ में यह कहा जा सकता है कि भारत आत्म निर्भर होने के साथ-साथ वैश्विक खाद्य आपूर्ति में अपना महत्वपूर्ण योगदान देता है

भुखमरी का वैश्विक परिदृश्य

मानव के समुचित विकास एवं वृद्धि के लिए पौष्टिक आहार बहुत ही आवश्यक है। असंतुलित भोजन खाने से विश्व में करोड़ों लोग प्रभावित होते हैं, जो उन्हें कमजोर स्वास्थ्य एवं निम्न सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियों की ओर ले जाता है। विश्व में लगभग 200 करोड़ जनसंख्या अपुष्ट-भोजन से प्रभावित है जब कि कुल 79.5 करोड़ जनसंख्या कुपोषित है। दक्षिण एशिया में विश्व की कुल जनसंख्या के 35 प्रतिशत गरीब लोगों का वास है तथा भारत की 21.9 प्रतिशत जनसंख्या गरीबी रेखा के नीचे रहती है।

भारत विश्व के सबसे अधिक (19.46 करोड़) कुपोषित लोग हैं, जहाँ 5 साल से कम उम्र के 38.4 प्रतिशत बच्चे छोटे कद के एवं 35.7 प्रतिशत बच्चे कम वजन के हैं। विटामिन एवं खनिज की कमी के कारण भारत में ंप्रति वर्ष 12 मिलियन अमेरिकी डॉलर का नुकसान होता है।भारत में भुखमरी और कुपोषण जैसी चुनौतियाँ आज भी हैं,जिनका सामना करना बहुत जरूरी है।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा

हमारे देश में हमेशा खाद्य सुरक्षा के प्रति गम्भीरता दिखाई गई, इसी कारण से वर्ष 1965-66 में हरित क्रांति की शुरुआत हुई। जिस अनुपात से जनसंख्या में वृद्धि हुई उसके हिसाब से अनाज का भी उत्पादन किया गया, लेकिन भुखमरी और कुपोषण की समस्या खत्म नहीं हुई।

हरित क्रांति के बाद सरकार द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली, अन्त्योदय अन्न योजना, अन्नपूर्णा योजना जैसी कई योजनाएं इसी उद्देश्य से समय-समय पर लागू की गई हैं। यहाँ तक कि भारत सरकार ने भोजन का अधिकार जैसे संवैधानिक प्रावधान करके गरीबों को सस्ते दर पर अनाज उपलब्ध कराने की भी व्यवस्था बनाई है,साथ ही ‘काम के बदले अनाज’ योजना (अब मनरेगा में मिला दिया गया है) के माध्यम से गरीबों को राहत देने का प्रयास किया गया।

इन योजनाओं में कुछ कमियाँ थीं जिनके उम्मीदों के अनुरूप कार्य नहीं हुआ और भुखमरी व कुपोषण के स्तर में कोई खास सुधार नहीं हुआ। परिणामस्वरूप खाद्यान्न घोटाले की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए सरकार को खाद्य सुरक्षा कानून बनाने की जरूरत महसूस हुई।

दिनांक 10 सितम्बर, 2013 को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 अधिसूचित किया गया, जिसका उद्देश्य एक गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए लोगों को वहनीय मूल्यों पर अच्छी गुणवत्ता वाले खाद्यान्न की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध कराते हुए उन्हें मानव जीवन-चक्र के दृष्टिकोण में खाद्य और पोषण सुरक्षा प्रदान करना है। इस अधिनियम में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) के अंतर्गत राज्य सहायता प्राप्त खाद्यान्न प्राप्त करने के लिए 75 प्रतिशत ग्रामीण और 50 प्रतिशत शहरी आबादी के कवरेज का प्रावधान किया गया, इस प्रकार देश की लगभग दो-तिहाई आबादी कवर की जाती है। पात्र व्यक्ति चावल/ गेहूँ/ मोटे अनाज क्रमशः 3/2/1 रूपये प्रति किलोग्राम के राज्य सहायता प्राप्त मूल्यों पर 5 किलोग्राम खाद्यान्न प्रति व्यक्ति प्रति माह प्राप्त करने का हकदार है।

मौजूदा अंत्योदय अन्न योजना परिवार, जिनमें निर्धनतम् व्यक्ति शामिल हैं, 35 किलोग्राम खाद्यान्न प्रति परिवार प्रति माह प्राप्त करते रहेंगे। इस अधिनियम में महिलाओं और बच्चों की पौषणिक सहायता पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। गर्भवती महिलाएँ और स्तनपान कराने वाली माताएँ गर्भावस्था के दौरान तथा बच्चे के जन्म के 6 महीने तक भोजन के अलावा कम से कम 6000 रूपये का मातृत्व लाभ प्राप्त करने की भी हकदार हैं।

14 वर्ष तक की आयु के बच्चे भी निर्धारित पोषण मानकों के अनुसार भोजन प्राप्त करने के हकदार हैं। हकदारी के लिए खाद्यान्नों अथवा भोजन की आपूर्ति नहीं किए जाने की स्थिति में लाभार्थी खाद्य सुरक्षा भत्ता प्राप्त कर सकेंगे। इस अधिनियम के तहत जिला एवं राज्य स्तरों पर शिकायत निपटान तंत्र के गठन का भी प्रावधान है। पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए भी इस अधिनियम में अलग से प्रावधान किए गए हैं।

अब यह अधिनियम सभी राज्यों/ केन्द्र शासित प्रदेशों में क्रियान्वित किया जा रहा है और 81.34 करोड़ व्यक्तियों के लक्षित कवरेज में से 80.72 करोड़ व्यक्ति कवर किए जा रहे हैं। केन्द्रशासित प्रदेश चंडीगढ़, पुडुचेरी एवं दादरा व नगर हवेली में अधिनियम नकद अंतरण विधि में क्रियान्वित किया जा रहा है, जिसके अधीन खाद्य राजसहायता लाभार्थियों के बैंक खाते में सीधे जमा की जाती है। इसके बाद उनके पास खुले बाजार से खाद्यान्न खरीदने का विकल्प होता है।

केंद्र सरकार ने उपभोक्ताओं की सहूलियत के लिए ‘एक राष्ट्र-एक कार्ड‘ योजना शुरु करने का फैसला लिया है। इससे उपभोक्ता किसी दूसरे राज्य की किसी भी राशन की दुकान से रियायती दरों पर अनाज ले सकेंगे। एक देश-एक राशन कार्ड की इस सुविधा से रोजी रोटी और नौकरियों के लिए शहरों की ओर पलायन करने वाले गरीब लोगों को सबसे अधिक लाभ मिल सकेगा।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा की आवश्यकता

सन् 2018 के बाद सेभारत दुनिया की सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्थाओं में से एक है, साथ ही देश में गरीबी के आंकड़ों में भी गिरावट देखी जा रही है। विश्व में गरीबी के आंकड़ों के अनुसार प्रति मिनट लगभग 44 भारतीय अत्यधिक गरीबी से बाहर आ रहे हैं।

भारत अपनी जनसंख्या का एक महत्वपूर्ण प्रतिशत गरीबी से बाहर निकालने में सक्षम रहा है। ब्रूकिंग्स रिपोर्ट के अनुसार, भारत में 7.3 करोड़ लोग अत्यधिक गरीबी में रहते हैं, जो अपनी कुल आबादी का 5.5 प्रतिशत हिस्सा हैं। 2020 तकबहुआयामी गरीबी दर में एक महत्वपूर्ण गिरावट देखी गई है, जो 54.7 प्रतिशत से घटकर 6 प्रतिशत हो गई है।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा में गेहूँ का योगदान

भारत से उत्पादित कुल खाद्यान्न में 36.7 प्रतिशत हिस्सेदारी के साथ खाद्य टोकरी की खपत में महत्वपूर्ण हिस्सेदारी होने और न केवल खाद्य सुरक्षा बल्कि पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा गेहूँ को बड़े पैमाने पर खरीदा जाता है, जिसे अधिकांश आबादी को वितरित किया जाता है।

अनाजों से मिलने वाली ऊर्जा में गेहूँ सबसे सस्ते स्रोतों में से एक है, इसकी खपत से प्रोटीन (20 प्रतिशत) और कैलोरी सेवन (19 प्रतिशत) का एक बड़ा हिस्सा प्राप्त होता है। इसके मद्देनजर भाकृअनुप-भारतीय गेहूँ एवं जौ अनुसंधान संस्थान, करनाल द्वारा अखिल भारतीय समन्वित गेहूँ एवं जौ सुधार परियोजना के अंतर्गत, प्रोटीन और अन्यपोषक तत्वों से भरपूर गेहूँ की अनेकों प्रजातियाँ विकसित की गई हैं।

वैज्ञानिकों ने अपने अनुसंधान से इन प्रजातियों को 11.5 प्रतिशत से अधिक प्रोटीन एवं भरपूर मात्रा में सूक्ष्म तत्वों से युक्त कर दिया है जिससे यह प्रजातियाँ कुपोषण की समस्या के समाधान में क्रांतिकारी भूमिका निभा सकती हैं।

देश में विशेष कर बच्चों और महिलाओं में रक्त तथा सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी को दूर करने के उद्देश्य से भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के विभिन्न संस्थानों के वैज्ञानिकों द्वारा गेहूँ की डब्ल्यूबी 2, एचपीबीडब्ल्यू 01, पूसा तेजस (एचआई 8759) कठिया, पूसा उजाला (एचआई 1605), एचडी 3171, एमएसीएस 4028 (कठिया), पीबीडब्ल्यू 752, पीबीडब्ल्यू 757, करण वंदना (डीबीडब्ल्यू 187), डीबीडब्ल्यू 173 एवं यूएएस 375 किस्मों का विकास किया है।

जैव संवर्धित चार किस्मों (डीबीडब्ल्यू 303, एचडी 3293, डीडीडब्ल्यू 48, एवं एचआई 1633,) का अनुमोदन माननीय नरेन्द्र मोदी, प्रधान मंत्री भारत सरकार द्वारा दिनांक 16 अक्तूबर, 2020 को किया गया। इन प्रजातियों में प्रोटीन (11.5-14.7 प्रतिशत), जिंक (40.3-47.1 पीपीएम), लौह तत्व (40.0-46.1 पीपीएम) के अतिरिक्त ताम्बा एवं मैंगनीज भरपूर मात्रा में उपलब्ध है। इन सभी प्रजातियाँ से उच्च उत्पादन क्षमता के साथ स्वादिष्ट चपातियाँ तो बनती ही हैं साथ ही यह प्रजातियाँ बिस्कुट, ब्रेड, नूडल्स एवं पास्ता बनाने के लिए भी उपयुक्त हैं।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के लिए गेहूँ की उपलब्धता

पूरे देश में बहुत पहले से ही गेहूँ का विभिन्न संसाधित रूपों जैसे-आटा, सूजी, दलिया, डबलरोटी, फ्लेक्स, सेवइयाँ, बिस्कुट, पास्ता, केक, नूडल्स व अनेक पेय पदार्थ आदि में सेवन किया जाता है। स्वतंत्रता के बाद भारत में खाद्य उत्पादन कम होने के कारण घरेलू खपत के लिए गेहूँ का आयात करना पड़ा।

भारत ने विभिन्न चरणों में समन्वित अनुसंधान, कई विकासात्मक एवं खाद्य सुरक्षा-आधारित कार्यक्रमों के माध्यम से गेहूँ का रिकॉर्ड उत्पादन प्राप्त करके सभी के लिए ‘भोजन और पोषण‘उपलब्ध कराने की दिशा में सराहनीय प्रगति की है।

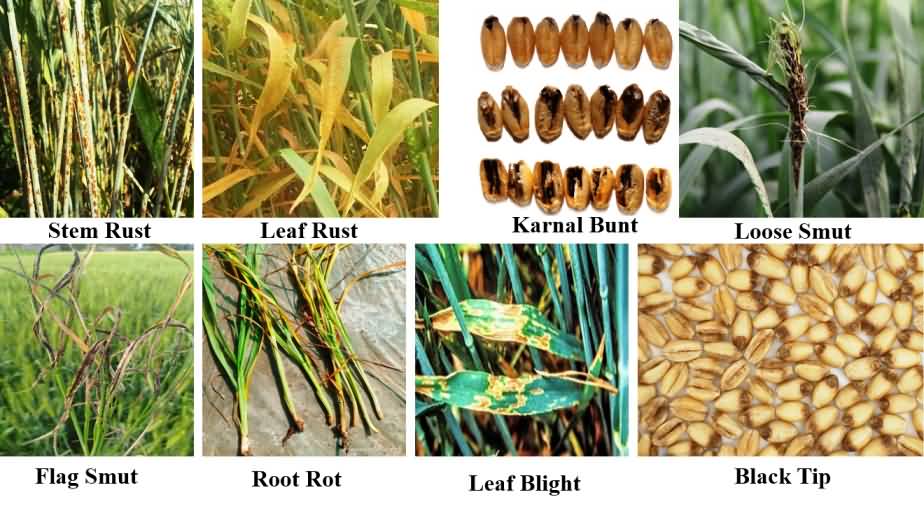

गेहूँ सुधार पर अखिल भारतीय समन्वित गेहूँ एवं जौ अनुसंधान परियोजना का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है, जो देश की खाद्य सुरक्षा में महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करता है। इस परियोजना के अंतर्गत गेहूँ की उच्च उत्पादन एवं रोग प्रतिरोधी क्षमता वाली लगभग 500 से अधिक किस्में विकसित की गई हैं, जिसमें चपाती, कठिया एवं खपली गेहूँ शामिल हैं।

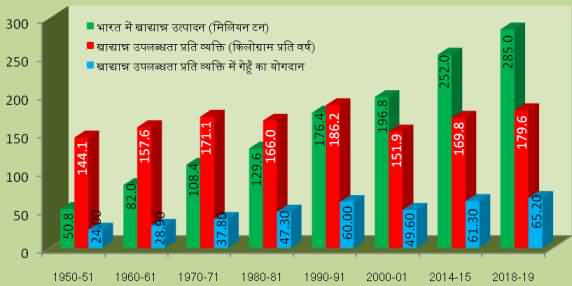

भारत में खाद्य पदार्थों के उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि होने के बावजूद अभी भी लोगों के भूखे रहने की रिपोर्ट आती रहती हैं। वर्ष 1950-51 में भारत में 50.8 मिलियन टन खाद्यान्न उत्पादन होता था। वर्ष 2014-15 में इसमें पांच गुना वृद्धि हुई और यह 252 मिलियन टन हो गया। इसके साथ ही खाद्यान्न के आयात पर निर्भर रहने वाला भारत आज खाद्यान्न निर्यातक देश बन चुका है।

वर्ष 2016 में सरकार ने जिन कार्यक्रमों की शुरुआत की, उनमें 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने के लिए अनेक कार्यक्रम भी शामिल किए गए हैं। ये कार्यक्रम विशेष रूप से वर्षा पर निर्भर रहने वाले कृषि क्षेत्रों में उत्पादकता बढ़ाने की दिशा में आने वाली बाधाओं को दूर करते हैं।

भारत में वर्ष 1950-51 से 2020-21 के दौरान होने वाले खाद्य उत्पादन के साथ प्रति वर्ष गेहूँ उत्पादन व प्रति व्यक्ति खाद्य उपलब्धता में गेहूँ का योगदान तालिका 1 में दर्शाया गया है। (स्रोतः आर्थिक एवं सांख्यिकीय निदेशालय, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार)

तालिका : भारत में कुल खाद्यान्न एवं गेहूँ की उपलब्धता

|

वर्ष |

कुल खाद्यान्न उत्पादन |

गेहूँ उत्पादन |

खाद्यान्न उपलब्धता प्रति व्यक्ति |

प्रति व्यक्ति खाद्यान्न उपलब्धता में गेहूँ का योगदान |

|

|

|

मिलियन टन |

किलोग्राम प्रति वर्ष |

ग्राम प्रति दिन |

||

|

1950-51 |

50.8 |

6.46 |

144.1 |

24.00 |

65.7 |

|

1960-61 |

82.0 |

11.00 |

157.6 |

28.90 |

79.1 |

|

1970-71 |

108.4 |

23.83 |

171.1 |

37.80 |

103.6 |

|

1980-81 |

129.6 |

36.31 |

166.0 |

47.30 |

129.6 |

|

1990-91 |

176.4 |

55.14 |

186.2 |

60.00 |

166.8 |

|

2000-01 |

196.8 |

69.68 |

151.9 |

49.60 |

135.8 |

|

2010-11 |

244.5 |

86.87 |

170.9 |

59.70 |

163.6 |

|

2011-12 |

259.3 |

94.88 |

169.3 |

57.80 |

158.4 |

|

2012-13 |

257.1 |

93.51 |

179.5 |

66.80 |

183.1 |

|

2013-14 |

265.1 |

95.85 |

178.6 |

66.80 |

183.0 |

|

2014-15 |

252.0 |

86.53 |

169.8 |

61.30 |

168.0 |

|

2015-16 |

251.5 |

92.29 |

177.7 |

72.90 |

199.7 |

|

2016-17 |

275.1 |

98.51 |

178.4 |

66.70 |

182.7 |

|

2017-18 |

285.0 |

99.87 |

180.1 |

61.50 |

176.4 |

|

2018-19 |

285.2 |

103.60 |

180.5 |

65.20 |

178.6 |

|

2019-20 |

295.7 |

107.2 |

187.1 |

64.80 |

– |

व्यक्तिगत खाद्य-सुरक्षा

भारत जैसे विशाल और आर्थिक विषमताओं वाले देश में दूर-दराज के दुर्गम इलाकों तक समाज के सबसे कमजोर वर्ग तक अनाज की भौतिक और आर्थिक पहुँच सुनिश्चित करना एक कठिनऔर चुनौतीपूर्ण कार्य है। परन्तु अनुकूलनीतियों, कारगर योजनाओं और उनके प्रभावी क्रियान्वयन से इस कार्य को बखूबी अंजाम दियागया है।

सन् 1960 के दशक में देश भर में स्थापित की गई सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) का उद्देश्य समाज के सभी वर्गों तक उचित कीमत पर अनाज को उपलब्ध कराना था, जिससे देश में अनाज की कमी होने पर भी खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। इसके लिये अनाज की खरीद, परिवहन,भंडारण और आम जनता तक वितरण की एक मजबूत प्रणाली विकसित की गई, जिसमें उपभोक्ताओं को उचित कीमत वाली राशन की दुकानों के माध्यम से एक निश्चित मात्रा में अनाज उपलब्ध कराया गया।

समय के साथ अनाज उत्पादन और सामाजिक-आर्थिक स्तर में हुए बदलाव के कारण इस प्रणाली की नीति में भी लगातार बदलाव हुआ और आज इसे लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) के रूप में लागू किया जा रहा है। देश में वर्ष 1950-51 के दौरान प्रति व्यक्ति खाद्य उपलब्धता (किलोग्राम प्रति वर्ष) में गेहूँ का योगदान 16.66 प्रतिशत था। जो कृषि वैज्ञानिकों,किसानों और कृषि विभाग के सुदृढ़ विस्तार कार्यक्रमों के माध्यम सेके अथक प्रयासों से वर्ष 2019-20 में 34.64 प्रतिशत तक पहुँचाया जा सका है ।

गेहूँ का बफर संग्रह (सुरक्षित भंडार)

बफर स्टॉक के अंतर्गत,खाद्य सुरक्षा को पूरा करने और अप्रत्याशित आपातकाल से निपटने के लिए कुछ निश्चित वस्तुओं (जैसे गेहूँ व चावल आदि) का संग्रह सरकार द्वारा किया जाता है। बफर स्टॉक, भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) के माध्यम से सरकार द्वारा अधिप्राप्त अनाज, गेहूँ एवं चावल का भंडार है।

भारतीय खाद्य निगम अधिशेष उत्पादन वाले राज्यों में किसानोंसे गेहूँ एवं चावल खरीदता है। किसानों को उनकी फसल के लिए पहले से घोषित कीमतें दी जाती हैं। इस कीमत को न्यूनतम समर्थन मूल्य कहा जाता है। इन फसलों के उत्पादन को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से बीजाई के मौसम से पहले सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा करती है।

खरीदे हुए अनाज खाद्यान्न भंडारगृहों में रखे जाते हैं। सरकार द्वारा इस अनाज का प्रयोग अनाज की कमी वाले क्षेत्रों एवं समाज के गरीब वर्गों में बाजार कीकीमत से कम कीमत पर वितरण के लिए किया जाता है। इस कीमत को निर्गम कीमत भी कहते हैं।

यह खराब मौसम में या फिर किसी आपदा काल में अनाज की कमी की समस्या हल करने में भी मदद करता है। वर्ष 2020के दौरान देश का खाद्यान्न बफर स्टॉक 104.2 मिलियन टन था जिसमें गेहूँ की हिस्सेदारी 57.93 प्रतिशत थी (स्रोतः भारतीय खाद्य निगम की बेवसाइट से अवतरित)

गेहूँ की मांग एवं आपूर्ति

भोजन का अधिकार प्रत्येक व्यक्ति का बुनियादी अधिकार है। केवल अनाज से हमारी थाली पूरी नहीं बनती है। अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए हमें विविधता पूर्ण भोजन (अनाज,दालें,खाने का तेल,सब्जियाँ,फल,अंडे,दूध,फलियाँ, गुड़ और कंदमूलों आदि) की प्रतिदिन जरूरत होती है ताकि कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन तथा सूक्ष्म पोषक तत्वों की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके।

भोजन का अधिकार सुनिश्चित करने में सरकार की सीधी भूमिका है, क्योंकि,अधिकारों को नीति बना करके ही संरक्षित किया जा सकता है। सरकार ही नीति बनाने की जिम्मेदारी निभा सकती है। यदि यह विविधता न हो तो हमारा पेट तो भर सकता है, लेकिन पोषण की आवश्यकता पूरी नहीं हो सकती है।

सामान्यतः केवल गरीबी ही भोजन के अधिकार को सीमित नहीं करती है, लैंगिक और सामाजिक भेदभाव के कारण भी लोगों के भोजन के अधिकार का हनन हो सकता है। पीने के लिए साफ पानी, स्वच्छता और सम्मान भी भोजन के अधिकार के हिस्से हैं।

वर्ष 2020-21 के दौरान देश में लगभग 275.6 मिलियन टन खाद्यान्न की मांग है जब कि आपूर्ति के लिए 297.6 मिलियन टन खाद्यान्न उपलब्ध है। खाद्यान्न की कुल आपूर्ति में गेहूँ की भागीदारी 36.2 प्रतिशत है।

खाद्य एवं पोषण सुरक्षा बनाए रखने में चुनौतियाँ

भारत में 4.7 करोड़ या हर 10 में से 4 बच्चों में पूर्ण मानव क्षमता नहीं है, जिसका कारण गम्भीर कुपोषण या स्टंटिंग है। स्टंटिंग से सीखने की क्षमता प्रभावित होती है, स्कूल में बच्चे अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं, आय पर प्रतिकूल असर पड़ने के साथ गम्भीर बीमारियों की आशंका रहती है। इसका असर कई पीढ़ियों पर पड़ता है, क्योंकि कुपोषित बालिकाएँ एवं महिलाएँ अक्सर कमजोर शिशुओं को जन्म देती हैं। इसके अतिरिक्त भारत में बच्चों और किशोरों में वजन बढ़ने और मोटापे की समस्या भी बढ़ी है जिसके कारण वयस्क होने पर उन्हें आजीवन गैर संचारी रोग होने का खतरा रहता है।

सरकार व्यापक स्तर पर खाद्य सुरक्षा और गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम संचालित करती है। लेकिनइनसे लाभान्वित होने और लाभान्वित न होने वालों के बीच बहुत बड़ा अंतर है। विशेष रूप से महिलाएँ एवं बालिकाएँ अधिक नुकसान में रहती हैं। देश खाद्यान्न के लिहाज से आत्मनिर्भर तो हो गया है लेकिन नई चुनौतियाँ भी सामने आई हैं। उनमें महिलाओं और बच्चों की पोषण सुरक्षा खासकर लोहा और जस्ता की कमी के कारण खून की कमी देखने को मिलती है।

आज स्वस्थ मातृत्व और स्वस्थ बचपन से ही स्वस्थ भारत का निर्माण सम्भव हो सकता है। अतः जैव सम्पूरित गेहूँ एवं अन्य फसलों की अधिक से अधिक क्षेत्रफल पर खेती द्वारा अधिक उत्पादन और उनका वितरण ही इस समस्या का एक मात्र समाधान है। भारत में कृषि भूमि का बहुत बड़ा हिस्सा उर्वरकों के असंतुलित प्रयोग और यूरिया के अत्यधिक उपयोग के कारण बंजर हो रहा है। जल के अधिक दोहन से जल स्तर में निरन्तर गिरावट देखी जा रही है।

गेहूँ से रोजगार सृजन

भारत में पैदा की जाने वाली फसलों में उत्पादन, उत्पादकता एवं क्षेत्रफल की दृष्टि से गेहूँ का द्वितीय स्थान है। इसलिए गेहूँ की खेती से रोजगार सृजन की अपार सम्भावनाएं हैं। उद्योगों एवं तकनीकी के माध्यम से गेहूँ के विभिन्न संसाधित रूपों से रोजगार के क्षेत्र में बड़े-बड़े आयाम स्थापित किए जा रहे हैं।

गेहूँ उत्पादन में अनेक तकनीकियों जैसे मृदा एवं जल गुणवत्ता सह इनपुट जाँच प्रयोगशाला (आणविक संग्रहक स्पेक्ट्रो फोटोमीटर सहित), बीमारियों एवं कीटों पर नजर (उपचार एवं नियंत्रण सेवाएँ), लघु सिंचाई प्रणाली (स्प्रिंकलर और ड्रिप समेत) के उपकरणों तथा अन्य उपकरणों के रख-रखाव (मरम्मत एवं किराये पर उपलब्ध कराना), कृषि सेवा केंद्र, बीज प्रसंस्करण ईकाई, वर्मी कल्चर ईकाईयों की स्थापना, जैव उर्वरकों, जैव कीटनाशकों तथा जैव नियंत्रक उपायों का उत्पादन ,गेहूँ से सम्बन्धित विभिन्न पोर्टलों तक पहुँच स्थापित करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में सूचना तकनीकी कियोस्क (दुकान/ ऑफिस) की स्थापना, मूल्य संवर्धन केंद्रों की स्थापना, प्रसंस्कृत गेहूँ उत्पादों के लिए खुदरा व्यापार केंद्र की स्थापना, गेहूँ के निवेश एवं निर्गम के व्यापार के लिए ग्रामीण विपणन विक्रेता, गेहूँ उत्पाद प्रसंस्करण की औद्योगिक ईकाईयों की स्थापना , गेहूँ अनुसंधान संस्थान एवं कृषि प्रौद्योगिकी आधारित स्टार्ट-अप के अंगीकरण से किसानों और इससे जुड़े हुए युवाओं को उनकी आय एवं दक्षता बढ़ाने में मदद मिल रही है।

निष्कर्ष

भारत जिन चुनौतियों का सामना कर रहा है उनमें से पोषण सुरक्षा सबसे प्रमुख है। तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या, बढ़ते खाद्यान्न मूल्य, अनेक प्रकार के जैविक और अजैविक तनाव, जल संसाधनों में लगातार हो रही गिरावट, किसानों में नवीन तकनीकी ज्ञान का अभाव, जलवायु परिवर्तन एवं प्राकृतिक आपदाओं से कृषि उत्पादन वृहद् रूप से प्रभावित हो रहा है।

ऐसे में सभी के लिए पौष्टिक भोजन मुहैया करवाना एक बहुत बड़ी चुनौती है। यदि भारत को विकसित राष्ट्रों की सूची में शामिल होना है, तो उसे अपनी खाद्य एवं पोषण सुरक्षा बनाए रखने के लिए हर सम्भव प्रयास करने की आवश्यकता है। इस दिशा में चलाई जा रहीं तमाम योजनाओं के सफल क्रियान्वयन पर जोर देना होगा, तभी कुपोषण मुक्त भारत की परिकल्पना को मूर्त रूप दिया जा सकता है।

Authors:

मंगल सिंह, अनुज कुमार, सत्यवीर सिंह, अनिल कुमार खिप्पल, सुरेन्द्र सिंह एवं लोकेन्द्र कुमार

भाकृअनुप-भारतीय गेहूँ एवं जौ अनुसंधान संस्थान,करनाल,हरियाणा

Email: msiiwbr@gmail.com