26 Apr गेहूँ में कटाई उपरांत प्रबंधन एवं भंडारण

Post harvest management and storage of wheat

विश्व में उगाई जाने वाले अनाजों में गेहूँ का स्थान धान एवं मक्का के पश्चात तीसरा है और यह सभी प्रमुख सभ्यताओं में स्थायी खाद्य है। 1960 के दौरान हरित क्रांति द्वारा प्रोत्साहित होने के कारण विश्व का लगभग 36 प्रतिषत गेहूँ का उत्पादन एशिया में होता है। लगभग एक दशक से भारत का गेहूँ उत्पादन में चीन के बाद दूसरा स्थान है जिसके कारण भारत एक खाद्यान्न आत्म निर्भर देश्ा हो गया है। वर्श 2011-12 के दौरान भारत में गेहूँ का उत्पादन 93.96 मिलियन टन था जो कि पूरे विष्व में गेहूँ उत्पादन का लगभग 15 प्रतिशत है। 1950-51 के दौरान 6.45 मिलियन टन की तुलना में वर्श 2012-12 के दौरान लगभग 15 गुणा उत्पादन बढ़ा है। यद्यपि इस गुणात्मक उत्पादन ने राश्टीय खाद्य सुरक्षा को सुदृढ़ता प्रदान की है। किन्तु उचित कटाई, तदुपरांत प्रबंधन एवं भण्डारण को लेकर चिंताएं भी पैदा की हैं।

फसल पकने के साथ ही कृशको की चिंताए समाप्त नहीं होती क्योंकि कटाई के दौरान दानों के झड़नें तथा चिड़ियों, कीटों द्वारा खेत एवं भण्डार में नुकसान की आशंका रहती है। दूसरी तरफ जल्दी कटाई से दानों में नमी अधिक होती है जिसमें कवकों की उत्पत्ति एवं खाद्य गुणवत्ता कम होने की संभावना रहती है। कटाई उपरांत नुकसान को उपलब्ध तकनीकों जैसे समय से कटाई, उचित मशीनों का प्रयोग, सुरक्षित भंडारण तथा कीटों से सुरक्षा के उपाय अपनाकर कम किया जा सकता है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बाधा कटाई उपरांत प्रबंधन एवं भण्डारण की जानकारी का अभाव है।

कटाई:

गेहूँ का एक बड़े हिस्से की कटाई मानव द्वारा दरांती या एक विषेश प्रकार के चाकू से किया जाता है जिसमें सतह से 3-6 सें. मी. उपर से कटाई की जाती है। कटाई का समय एवं विधि कुल फसल उत्पादन के प्रमुख कारक है। कृशकों को कटाई के उपरांत दानों को उचित स्तर तक सुखाकर भण्डारण का समुचित ज्ञान है। इसमें काटे हुए गेहूँ के पौधों को छोटे-छोटे पुलिंदों में बांधकर खेत में 2-3 दिन तक सूखने के लिये छोड़ दिया जाता है। इसके विपरीत कम्बाईन या मषीन द्वारा कटाई करने से नमी वाले दानों को सुखाने का समय नहीं मिलता है। कटाई का उचित समय एक महत्वपूर्ण कारक है अत: उचित परिपक्वता समय का ध्यान रखना चाहिये जिससे दानों को झड़ने या गिरने से बचाया जा सके। विभिन्न किस्मों को अलग-अलग हिस्सों में रखना चाहिये जिससे किस्मों की शुध्दता बनी रहे। अत्यधिक एवं सीधे धूप में सुखाने से भी बचना चाहिये। इसके उपरांत दानों को साफ बोरों में भरना चाहिये जिससे भण्डारण एवं परिवहन में हानि को रोका जा सके।

कटाई उपरांत हानियाँ:

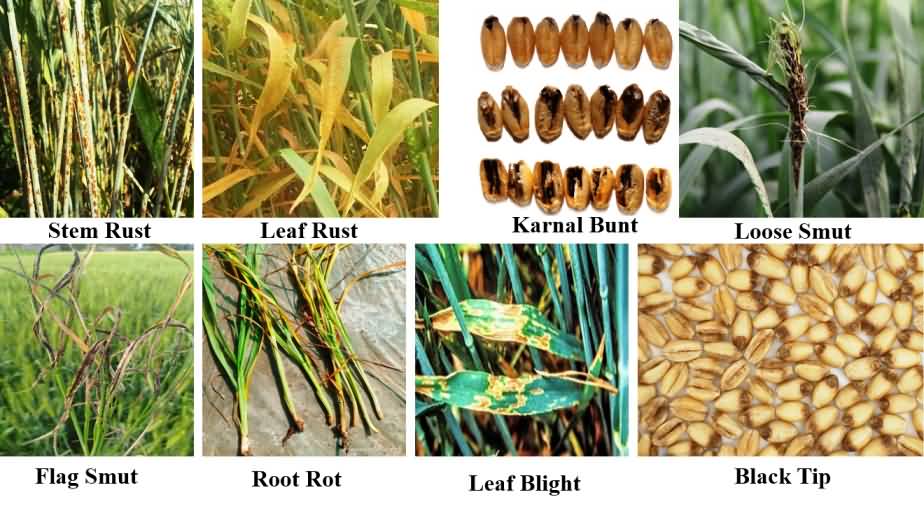

गेहूँ में कुल उत्पादन का लगभग 8 प्रतिषत भाग कटाई उपरांत नश्ट हो जाता है जो मुख्यत: जीव-जन्तुओं द्वारा होता है। उचित तरीकों को अपनाकर इन हानियों को कम किया जा सकता है। जैसे कटाई के उपरांत दानों को तुरंत सुखाना, एक समान शुषक्ता, उचित मड़ाई एवं अन्य विधियाँ, साफ-सफाई जिससे कीटों व चिड़ियों का आक्रमण रोका जा सके, अच्छी तरह साफ बोरों से पुलींदा बनाना, वैज्ञानिक तरीकों तथा उचित नमी व कीट नियंत्रण विधियों को अपनाना, समुचित हवा का प्रबंधन तथा ढ़ेरियों को समयबध्द चरणों में हिलाना जिससे कीड़े न लगे इत्यादि। इन सब तरीको को अपनाकर प्रक्षेत्र एवं बाजार स्तर पर होने वाली हानियों को कम किया जा सकता है।

प्रसंस्करण:

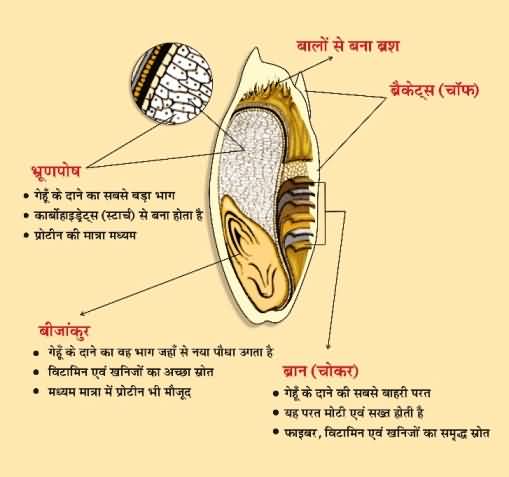

प्रारम्भिक प्रक्रम जैसे, भूसि निकालना, छिलका उतारना, सुखाना और सफाई करना गेहूँ की मूल्य वर्धन के साथ-साथ कटाई उपरांत प्रबंधन एवं भण्डारण के खर्चे को कम करते है। गेहूँ को विभिन्न रूपों में उपयोग के लिये तैयार किया जाता है जैसे आटा, मैदा, सूजी, दलिया आदि। गेहूँ का आटा 5-10 अश्वश्ाक्ति वाले मिलों में तैयार किया जाता है, जबकि मैदा एवं सूजी को रोलर मिल से बनाये जाते है जिसमें 13 प्रतिषत चोकर/भूसी एवं 3 प्रतिषत अंकुर सह-उत्पाद के रूप में प्राप्त होते है।

प्राचीन काल से ही गेहूँ के दानों को फर्ष पर पतली परत मे फैला कर धूप में सुखाने की प्रथा चली है जो आज भी बहुत लोकप्रीय है। गर्म हवाओं वाली मषीने जैसे: बिन ड्रायर, बैच ड्रायर, एवं सतत् प्रवाह ड्रायर भी गेहूँ को सुखाने के लिये तैयार की गई है। गेहूँ की अषुध्दियों जैसे: कंकड़, पत्थर, रेत, धूल, दूसरी फसलों से अलग करके गेहूँ को साफ किया जाता है तथा बाद में गेहूँ को धूल दिया जाता है। दानों की सफाई करने के बाद, ग्लूटेन का गुण सुरक्षित रखने के लिये एक उष्णजलिय उपचार देते है जिसमें नमी एवं ताप को साथ-साथ व्यवस्थित किया जाता है।

हमारे देष में लगभग 1100 बड़े मिल और 3 लाख छोटे आटा मिलें है जो गेहूँ को खाने योग्य उत्पादों में बदलते है। प्राथमिक प्रसंस्करण गेहूँ की खाने योग्य अवधि बढ़ाने, खराब होने से बचाने एवं मूल्य वर्धन करने की दृश्टि से महत्वपूर्ण है। दो प्रकार के आधारीय मिल पारंपरागत तैर पे चालन में है। पेहले प्रकार मे पत्थर से पिसाया जाता है जिसमें पूरा गेहूँ चोकर/भूसी एवं अंकुर के सात पिसा जाता है दसरे प्रकार मे आधुनिक रोलर मिल से पिसाई की जाती है जिसमें अधिक मात्रा में आटा प्राप्त होता है और इसमे भूसी य जर्म नहीं पाया जाता है।

प्रसंस्करण के लिये मुख्यत: दो प्रकार की मिल प्रचलन में हैं। एक पारम्परिक पत्थरों से पिसाई जिसमें गेहूँ को छिलके सहित पिसा जाता है तथा दूसरा आधुनिक रोलर आटा मिल जिसमें आटे का मुख्य भाग दाने के भ्रूण्ापोश के बिना छिलकों एवं भूसी में प्राप्त होता है। पिसाई के बाद उत्पाद को जल सुरक्षित थैलो में भरकर ठण्डे एवं सूखे स्थान पर भण्डार करते है। उपभोक्ताओं में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ने से विभिन्न प्रकार के आटे, जैसे; चना, सोयाबीन आदि की गेहूँ की आटे के साथ मिलाकर पौश्टिक अवयवों को बढ़ाया जाता है। गेहूँ के आटे में कैल्षियम कार्बोनेट, विटामिन ए और डी, थियामिन, रिबोफलेविन इत्यादि।

भण्डारण:

साधारण्यत: किसान अपनी उपज का 50-80 प्रतिषत हिस्सा अपने और अपने पषुओें के लिये एवं बीज के लिये रखते है। किसान अपनी उपज को भण्डार करने के लिये साधारण भण्डारों का प्रयोग करते है जो पुआल, बांस, घास, कीचड़ पोतना, ईंटों आदि के बने होते है। मुख्यत: खाने हेतू गेहूँ का भण्डारण बोरों मे भरकर कमरों, ड्रम इत्यादि मे किया जाता है या फार्म पर ढेर बनाकर रखा जाता है जहाँ उचित फर्ष तथा बंद खिड़की जिसमें दरवाजे नहीं होते। विभिन्न प्रकार के जीव, फूफंदी, चूहे, गिलहरी, कीट, पषुओं, नमी, बर्फ, वर्शा, गर्मी आदि से उपज को बचाया जा सकता है। भण्डारण संरचना आकार एवं प्रकार में विभिन्न प्रकार की हो सकती है जैसे आंतरिक, बाह्य भण्डार, भूमिगत, भूमि के ऊपर, वायुरहित संरचना इत्यादि। कुछ प्रचलित भण्डार संरचनाएं जैसे कीचड़ या मिटृी, लकड़ी, बांस या धातुओं से बने होते है। कोठी (छोटे कमरे), बुखारी, पूसा बिन तथा पंतन कम कुठला आदि कुछ आधुनिक भण्डारण के साधन है।

अंत में यह निश्कर्श निकलता है कि उत्पादन में बढ़ोतरी के साथ-साथ उचित कटाई उपरांत प्रबंधन तथा भण्डारण के मूलभूत संस्थाओं को विकसित करने की आवष्यकता है जिससे भविश्य की राश्ट्रीय खाद्य सुरक्षा को सुनिष्चित किया जा सके।

Authors:

भूशण आहेर*, के. वेंकटेष, एस.के. सिंह, कल्याण राव* एवं कल्याणी कुमारी*

गेहूँ अनुसंधान निदेषालय, करनाल-132001

*आनंद कृशि विष्वविद्यालय, आनंद

Email of corresponding author karnam venkatesh : kv4515gpb@gmail.com