27 Apr हरी खाद का उपयोग करें , भूमि की उर्वरा शक्ति बढायें

Use green manure to increase soil fertility

वर्तमान समय में खेती में रसायनिक उर्वरकों के असंतुलित प्रयोग एवं सीमित उपलब्धता को देखते हुये अन्य पर्याय भी उपयोग में लाना आवश्यक हो गया है तभी हम खेती की लागत को कम कर फ़सलों की प्रति एकड उपज को भी बढा सकते हैं, साथ ही मिट्टी की उर्वरा शक्ति को भी अगली पीढी के लिये बरकरार रख सकेंगे ।

रसायनिक उर्वरकों के पर्याय के रूप में हम जैविक खादों जैसे गोबर की खाद, कम्पोस्ट, हरी खाद आदि को उपयोग कर सकते हैं । इनमें हरी खाद सबसे सरल व अच्छा प्रयोग है। इसमें पशु धन में आई कमी के कारण गोबर की उपलब्धता पर भी हमें निर्भर रहने की आवश्यकता नही है। अतः हमें हरी खाद के यथासंभव उपयोग पर गंभीरता से विचार कर क्रियान्वयन करना चाहिये।

हरी खाद, मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढाने के लिये एवं फ़सल उत्पादन हेतु जैविक माध्यम से तत्वों की पूर्ति का वह साधन है जिसमें हरी वानस्पतिक सामिग्री को उसी खेत में उगाकर या कहीं से लाकर खेत में मिला दिया जाता है। इस प्रक्रिया को ही हरी खाद देना कहते हैं।

भारत वर्ष में हरी खाद देने की प्रक्रिया पर लम्बे समय से चल रहे प्रयोगों व शोध कार्यों से सिद्ध हो चुका है कि हरी खाद का प्रयोग अच्छे फ़सल उत्पादन के लिये बहुत लाभकारी है।

हरी खाद का वर्गीकरण:

हरी खाद को प्रयोग करने के आधार पर दो वर्गों में बांटा जा सकता है .

1. उसी स्थान पर उगाई जाने वाली हरी खाद:

भारत अधिकतर क्षेत्र में यह विधि अधिक लोकप्रिय है इसमें जिस खेत में हरी खाद का उपयोग करना है उसी खेत में फ़सल को उगाकर एक निश्चित समय पश्चात पाटा चलाकर मिट्टी पलटने वाले हल से जोतकर मिट्टी में सडने को छोड दिया जाता है। वर्तमान समय में पाटा चलाने व हल से पलटाई करने के बजाय रोटा वेटर का उपयोग करने से खडी फ़सल को मिट्टी में मिला देने से हरे पदार्थ का विघटन शीघ्र व आसानी से हो जाता है।

2. अपने स्थान से दूर उगाई जाने वाली हरी खाद की फ़सलें:

यह विधि भारत में अधिक प्रचिलित नही है , परन्तु दक्षिण भारत में हरी खाद की फ़सल अन्य खेत में उगाई जाती है, और उसे उचित समय पर काटकर जिस खेत में हरी खाद देना रहता है उसमें जोत कर मिला दिया जाता है इस विधि में जंगलों या अन्य स्थानों पर पेड पौधों, झाडियों आदि की पत्तियों, टहनियों आदि को इकट्ठा करके खेत में मिला दिया जाता है।

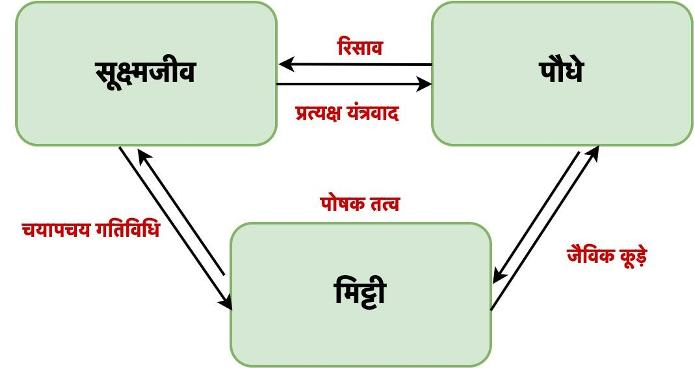

हमारे देश में आमतौर पर हरी खाद के उपयोग के लिये दलहनी फ़सलें उगाई जाती है। दलहनी फ़सलो की जडों में गांठे पाई जाती है तथा इन ग्रन्थियों में विशेष प्रकार के सहजीवी जीवाणु रहते है। जो कि वायुमंडल में पाई जाने वाली नाइट्रोजन का स्थरीकरण कर मिट्टी में नाइट्रोजन की पूर्ति का कार्य भी करते हैं अतः यह स्पष्ट है कि दलहनी फ़सलें मिट्टी की भौतिक दशा सुधारने के साथ साथ जीवांश पदार्थ एवं नाइट्रोजन की भी पूर्ति भी करते है। जबकि बिना फ़लीवाली फ़सलों में वायुमंडल की नाइट्रोजन का यौगिकीकरण करने की क्षमता नहीं होती है।

उपरोक्त सारिणी में दी गई फ़सलों के अतिरिक्त भी कई फ़सलों का प्रयोग हरी खाद के लिये किया जाता है जिनमें दलहनी व बिना दलहनी फ़सलें शामिल हैं। जब हरी खाद के लिये फ़सल किसी विशेष कारण की वजह से उस खेत में उगाना संभव न हो तो वृक्षों और झाडियों की पत्तियों और टहनियों को हरी खाद के लिये उपयोग किया जा सकता है। परन्तु उपरोक्त सभी फ़सलों में दलहनी फ़सलें और दलहनी फ़सलों में सनई व ढेंचा आदि फ़सलें ही विशेष रूप से हरी खाद के लिये प्रयोग की जाती हैं।

हरी खाद की फ़सलों का प्रयोग मुख्य फ़सल के रूप में बोकर लवणीय क्षारीय भूमि के सुधार या बिल्कुल बलुई भूमि के सुधार के लिये भी प्रयोग किया जाता है। हरी खाद के लिये एक उपयुक्त फ़सल की निम्न विशेषताये होनी चाहिये .

1. फ़सल ऐसी हो जिसमें शीघ्र वृद्धि करने की क्षमता हो जिससे न्यूनतम समय में कार्य पूर्ण हो सके।

2. चयन की गई दलहनी फ़सल में अधिकतम वायुमंडलीय नाइट्रोजन का यौगिकीकरण करने की क्षमता होनी चाहिये जिससे जमीन को अधिक से अधिक नत्रजन उपलब्ध हो सके।

3. फ़सल की वृद्धि होने पर अति शीघ्र अधिक से अधिक मात्रा में पत्तियां व कोमल शाखायें निकल सकें जिससे कि प्रति इकाई क्षेत्र से अत्यधिक हरा पदार्थ मिल सके तथा आसानी से सड सके।

4. फ़सल गहरी जड वाली हो जिससे वह जमीन में गहराई तक जाकर अधिक से अधिक पोषक तत्वों को खीच सके। हरी खाद की फ़सल के सडने पर उसमें उपलब्ध सारे पोषक तत्व मिट्टी की ऊपरी सतह पर रह जाते है जिनका उपयोग बाद में बोई जाने वाली मुख्य फ़सल के द्वारा किया जाता है।

5. फ़सल के वानस्पतिक भाग मुलायम होने चाहिये।

6. फ़सल की जल व पोषक तत्वों की मांग कम से कम होनी चाहिये।

हरी खाद की बुवाई का समय

हमारे देश में विभिन्न प्रकार जलवायु पाई जाती है अत: सभी क्षेत्रों के लिये हरी खाद की फ़सलों की बुवाई का एक समय निर्धारित नहीं किया जा सकता। परन्तु फ़िर भी यह कह सकते है कि उपरोक्त सारिणी के अनुसार अपने क्षेत्र के लिये अनुकूल फ़सल का चयन करके, बुवाई वर्षा प्रारम्भ होने के तुरन्त बाद कर देना चाहिये तथा यदि सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो तो हरी खाद की बुवाई वर्षा शुरू होने के पूर्व ही कर देना चाहिये। हरी खाद के लिये फ़सल की बुवाई करते समय खेत में पर्याप्त नमी का होना आवश्यक है।

बीज दर: हरी खाद वाली फ़सलों की बुवाई हेतु बीज की मात्रा बीज के आकार पर निर्भर करती है जिन फ़सलो के बीज छोटे होते है उनमे बीज दर 25-30 किग्रा तथा बडे आकार वाली किस्मों की बीज दर 40-50 किग्रा / हैक्टर तक पर्याप्त होता है।

उर्वरक की आवश्यकता

यद्दपि हरी खाद की फ़सल को उर्वरकों की आवश्यकता बहुत कम मात्रा में होती है परन्तु फ़सल को शीघ्र बढाने हेतु, जिससे कि मिट्टी को अधिक से अधिक हरा पदार्थ मिल सके व आगे की फ़सल की उपज को बढाने हेतु, 50-60 किग्रा फ़ास्पोरस की मात्रा देना पर्याप्त होता है। यदि हरी खाद के लिये किसी बिना दाल वाली फ़सल जैसे . सरसों, मक्का या सूर्य मुखी का चयन किया गया हो तो उसमें नत्रजन की मात्रा भी 40-50 किग्रा / हैक्टर देना लाभप्रद होता है।

फ़सल की पलटाई का समय

फ़सल को एक विशेष अवस्था पर ही खेत में पलटने से भूमि को अधिकतम नाइटोजन एवं जीवांश पदार्थ की मात्रा प्राप्त होती है। इस अवस्था से पहले या बाद में फ़सल पलटने से अपेक्षित लाभ नही मिल पाता है। यह विशेष अवस्था उस समय होती है जब फ़सल कुछ अपरिपक्व अवस्था में हो तथा फ़ूल निकलना प्रारम्भ हो गये हों। इस समय वानस्पतिक वृद्धि अधिक होती है तथा पौधों की शाखायें व पत्तियां मुलायम होती हैं तथा फ़सल का कार्बनः नाइट्रोजन अनुपात भी कम होता है । सनई की फ़सल में 50 दिन बाद तथा ढेंचा में 40 दिन बाद यह अवस्था आती है। बरसीम की फ़सल में 3.4 कटाई के बाद फ़सल को पलटना लाभप्रद रहता है।

फ़सल को पलटने के लिये पुरानी पद्दति में पाटा चलाकर फ़िर मिट्टी पलटने वाले हल से फ़सल को मिट्टी में दबा दिया जाता है। परन्तु अब रोटावेटर की उपलब्धता व प्रयोग से यह कार्य अधिक बेहतर तरीक़े से किया जा सकता है क्योंकि इसमें फ़सल को सीधे छोटे छोटे टुकडों में काटकर मिट्टी में मिलाने की प्रक्रिया एक बार में ही पूर्ण कर दी जाती है। जिससे समय की बचत के साथ साथ हरे पदार्थ का सडाव जल्दी पूर्ण होता है।

मृदा एवं जलवायु की विभिन्न दशाओं के अनुसार हरी खाद की फ़सलों की औसत उत्पादकता एवं उनके उपयोग से मृदा में निम्नानुसार जीवांश पदार्थ एवं नाइट्रोजन का योगदान संभावित होता है

यदि हम उपरोक्त तथ्यों पर विचार कर हरी खाद की उपयोगिता व महत्त्व को समझ कर कुछ हद तक ही इसका प्रयोग करना प्रारम्भ करे तो हमें मुख्य रूप से निम्न लाभ होगें .

1. मृदा में जीवांश पदार्थ एवं उपलब्ध नाइट्रोजन की मात्रा में वृद्धि होती है।

2. मृदा सतह में पोषक तत्वों का संरक्षण होता है तथा अगली फ़सल को तत्व पुनः प्राप्त हो जाते हैं।

3. पोषक तत्वों की उपलब्धता में वृद्धि होती है एवं मुख्य फ़सलों की उत्पादकता में वृद्धि होती है।

4. जीवांश पदार्थ हरी खाद द्वारा मिट्टी में मिलकर रेतीली व चिकनी मिट्टी की संरचना को सुधारता है

5. हरी खाद में कार्बनिक अम्ल बनने से पी,एच को कम करके मृदा की क्षारीयता को कम करता है।

Authors:

R.K.S.RATHAUR

Dy.FIELD MANAGER

Infront of ITI, STADIUM ROAD, BODA BAGH,REWA

MAIL : fo_rewa@iffco.nic.in