22 Jan बीज व अनाज का सुरक्षित भण्डारण

Safe storage of food grain and seeds

भंडारण के दौरान बीज व अनाज को क्षति पहुंचाने मे कीट अहम् भूमिका निभाते हैं। भंडार कीटों की लगभग 50 प्रजातियां हैं जिनमें से करीब आधा दर्जन प्रजातियां ही आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। भंडार कीटों में कुछ कीट आंतरिक प्राथमिक तो कुछ बाह्य (गौड़) भक्षी होते हैं।

ऐसे कीट जो स्वयं बीज को सर्वप्रथम क्षति पहुंचाने में सक्षम होते हैं वे प्राथमिक कीट कहे जाते हैं। इनमें सूंड वाली सुरसुरी, अनाज का छोटा छिद्रक प्रजातियां प्रमुख हैं। गौड़ कीट वे हैं जो बाहर रहकर भू्रण या अन्य भाग को क्षति पहुंचाते हैं।

इनमें आटे का कीट, खपरा बीटल, चावल का पतंगा आदि प्रमुख हैं। अलग-अलग प्रकार के बीजों को नुकसान पहुंचाने वाले कीट भिन्न हो सकते हैं परन्तु सामान्यतया उनको नियंत्रित करने के उपाय एक जैसे ही होते हैं।

बीज व अनाज को क्षति पहुंचाने वाले प्रमुख कीट

- छोटा छिद्रक या धुन – राइजोपरथा डोमिनिका

- सूंडवाली सुरसुरी – साइटोफिलस ओरायजी

- खपरा बीटल – ट्रोगोडरमा ग्रेनेरियम

- आटे का कीट – ट्राइबोलियम कैस्टेनियम

- दाल का ढोरा – कैलोसोब्रुकस मैकुलेटस

- अनाज का पतंगा – साइटोट्रोगा सीरियलेला

- चावल का पतंगा – कोरसायरा सिफेलोनिका

1. भण्डार कीटों की पहचान

भण्डार कीट मुख्यतया दो प्रकार के होते हैं, एक भृंग या बीटल समूह के, दूसरे पतंगा या फिड़का समूह के। इन दोनों प्रकार के कीटों को पहचानने के लक्षण निम्नवत् हैं।

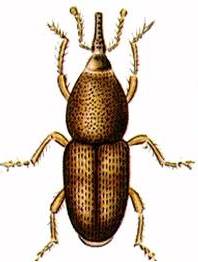

छोटा छिद्रक या घुन

पहचान

पहचान

- शरीर की लम्बाई लगभग 2.5 से 3 मि.मी. एवं रंग भूरा-लाल होता है।

- सिर के उपर का आवरण बड़ा होता है जो मुखांग को उपर से पूरी तरह ढक कर रखता है। सिर नीचे की ओर झुका होता है।

- एंटेना के आखिरी तीन खण्ड नुकीले, बड़े एवं कुन्दरूप होते हैं।

- कीट का अगला व पिछला भाग नुकीला नहीं होता एवं वक्ष व उदर भाग के बीच संकुचन होता है। शरीर के आवरण पर गड्ढ़े होते हैं।

- लारवा पीले-सफेद रंग का होता है जिसका सिर भूरा एवं पेट का हिस्सा झुका होता है। ये ज्यादातर बीज के अन्दर रहता है ।

क्षति ग्रस्त होने वाले बीज एवं उत्पाद

यह गेहूं, जौ, मक्का, धान, अन्य खाद्यान्न, आटा एवं उनके उत्पादों को क्षति पहुंचाता है।

क्षति का स्वरूप

- व्यस्क एवं लारवा (ग्रब) दोनों हानिकारक होते हैं। इस कीट के मुखांग शक्तिशाली होते हैं जो साबूत गेहूं व जौं के बीजों को आसानी से क्षति पहुचाने में सक्षम होते हैं।

- बीज से भरे बोरों व थैलों पर आटे के धब्बों के मौजूद होने से प्रकोप का संकेत मिलता है।

- क्षति ग्रस्त ढेर का तापमान बढ़ जाता है।

- भंडार में क्षति केवल उपरी सतह तक सीमित नहीं होती है।

जीवन चक्र

इस कीट का एक जीवन चक्र लगभग 25 दिनों में पूर्ण हो जाता है। व्यस्क दीर्घकाल तक जीवित रहता है एवं उड़ने की क्षमता अधिक होती है।

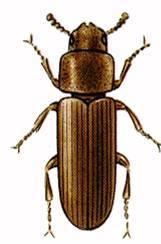

2. सूंड वाली सुरसुरी

पहचान

पहचान

- शरीर की लम्बाई लगभग 3 से 3.5 मि.मी., अग्रभाग लम्बा थूथन (स्नाउट) जैसा होता है। रंग गाढ़ा भूरा-लाल होता है।

- एंटेना झुके हुए एवं कुन्दनुमा होते हैं।

- पृष्ठ भाग के आवरण पर चार हल्के पीले रंग के धब्बे होते हैं।

- वक्ष भाग के आवरण पर गोलनुमा गड्ढ़े होते हैं।

- लारवा टांग रहित, मांसल, सफेद रंग का एवं सिर पीला-भूरा होता है।

क्षति ग्रस्त होने वाले बीज

यह कीट गेहूं, जौं, ज्वार, चावल, मक्का, धान इत्यादि के बीज व अनाज को क्षति पहुंचाता है।

क्षति का स्वरूप

व्यस्क एवं लारवा दोनों हानिकारक होते हैं। मादा कीट बीज में एक छिद्र कर उसमें एक अंडा देकर उपर से चिपचिपे पदार्थ द्वारा ढक देती है। लारवा बीज को खाकर पूरा खोखला कर देता है। जब विकसित होकर व्यस्क बाहर निकलता है तब बीज में छोटा, गोलाकार छिद्र छोड़ देता है। इसके अधिक प्रकोप से बीज के ढेर का तापमान बढ़ जाता है।

जीवन चक्र

एक जीवन चक्र लगभग 26 दिनों में पूर्ण होता है। व्यस्क दीर्घकाल (3 से 5 महीने) तक जीवित रहते हैं एवं इनकी उड़ने की क्षमता अधिक होती है। ये खेतों में जाकर पके बीज को भी क्षति पहुचाते हैं।

3. खपरा बीटल

पहचान

पहचान

- व्यस्क 1.5 से 3 मि.मी. के होते हैं। नर, मादा से काफी छोटा होता है।

- शरीर के आवरण का रंग लाल-भूरा होता है एवं उस पर कुछ हल्के पीले रंग की टेढ़ी धारियां (विशेषत: मादा में) होती हैं।

- वक्ष व उदर भाग स्पष्ट तौर पर बंटे नहीं होते हैं। सिर के मुखांग, आवरण के अंदर-बाहर होने में सक्षम होते हैं।

- लारवा या ग्रब हल्के पीले रंग का होता है जो खंडों के जोड़ पर पीला-भूरा होता है एवं जोड़ के दोनों ओर गुच्छेदार, भूरे बाल होते हैं जो कि पूंछ के अंतिम छोर पर ज्यादा होते हैं ।

क्षतिग्रस्त होने वाले बीज एवं उत्पाद

यह कीट गेहूं, मक्का, ज्वार, चावल, दालें, तिलहन एवं उनकी लियों को हानि पहॅुचाता है। गेहूं पैदा करने वाले शुष्क क्षेत्र जैसे राजस्थान एवं मध्यप्रदेश में गेहूं का प्रमुख कीट है। गेहूं आयातक देश इस क्वारनटाइन पेस्ट के लिए निरीक्षण अवश्य करते हैं।

क्षति का स्वरूप

व्यस्क स्वयं हानि नहीं पहुंचाते केवल लारवा अवस्था ही हानिकारक होती है। इसके लारवा के मजबूत मुखांग पहले अंकुर भाग को क्षति पहुंचाते हैं फिर अन्य भाग को खाते हैं। ये ज्यादातर सतह से 30 से 45 सेंमी. गहराई तक ही क्षति पहुंचाते हैं। ग्रस्त बीज में लारवा के त्वकमोचन ज्यादा संख्या में पाये जाते हैं।

जीवन चक्र

इस कीट का एक जीवन चक्र लगभग 50 दिनों में पूर्ण होता है एवं व्यस्क केवल दो सप्ताह तक ही जीवित रहते हैं।

4. आटे का कीट

पहचान

पहचान

- शरीर की लम्बाई 3 से 4 मि.मी. एवं शरीर का रंग लाल व लाल-भूरा होता है।

- एंटेना 5 से 6 खण्डवाला होता है जिसके अंतिम तीन खंड असमान रूप से ज्यादा बड़े होते हैं।

- लारवा पीले-सफेद रंग का, 5 मि.मी. लम्बा एवं बेलनाकार होता है।

- शरीर एवं सिर पर छोटे-छोटे पीले रंग के शल्कीय बाल होते हैं ।

क्षति ग्रस्त होने वाले बीज एवं उत्पाद

यह कीट टूटे या क्षतिग्रस्त बीज व अनाज को हानि पहुंचाता है। गेहूं, जौं, चावल के अतिरिक्त यह तिलहन, मसाले वाली फसलों एवं सब्जियों के बीजों को भी भंडारगृह में क्षति पहुंचाता है। यह आटा एवं उससे बने उत्पादों को ज्यादा नुकसान पहुंचाता है एवं अधिक प्रकोप होनेपर आटे से दुर्गन्ध आती है।

क्षति का स्वरूप

लारवा एवं व्यस्क दोनों ही हानिकारक होते हैं एवं टूटे या क्षतिग्रस्त बीज व अनाज को हानि पहुंचाते हैं। यह बीज के भ्रूण एवं अग्र भाग को पहले क्षति पहुंचाता है।

जीवन चक्र

इस कीट का एक जीवन चक्र 40 से 45 दिनों में पूर्ण होता है। व्यस्क एक से डेढ़ वर्ष तक जीवित रहते हैं।

5. दालों का ढोरा

पहचान

पहचान

- इस कीट का आकार गोलाकार एवं 4 से 5 मि.मी. लम्बा होता है। एंटेना दंतुर होते हैं। कीट भूरे-धूसर रंग का होता है।

- वक्ष एवं उदर भाग के जोड़ पर बीच का भाग उभरा एवं उस पर सफेद दंति जैसे दाग होते हैं। इसका आवरण उदर भाग के अंतिम छोर को नहीं ढकता है।

- लारवा या ग्रब मोटा, टेढ़ा, बिना पैर के, पीले-सफेद रंग का होता है जिसका सिर काले रंग का होता है।

क्षति ग्रस्त होने वाले बीज एवं उत्पाद

क्षतिग्रस्त होने वाले बीज लगभग सभी दालें, मूंग, लोबिया, मटर, चना इत्यादि। मूंग एवं लोबिया में इसका प्रकोप ज्यादा पाया जाता है।

क्षति का स्वरूप

व्यस्क स्वयं हानि नहीं पहुंचाते केवल लारवा ही हानिकारक होता है। मादा बीज के उपर एक-एक करके कई अण्डे देती है, उनमें से केवल एक लारवा ही बीज के अंदर विकसित होता है जो उसे अंदर से पूरा खोखला करके एक बड़े छिद्र के द्वारा बाहर निकलता है।

जीवन चक्र

इस कीट का एक जीवन चक्र 25 से 30 दिन में पूर्ण होता है एवं एक वर्ष में 7 से 8 पीढ़िया होती हैं। व्यस्क सामान्यतया 2 से 4 दिन तक जीवित रहते हैं।

6. अनाज का पतंगा

पहचान

पहचान

- शरीर की लम्बाई 6 से 9 मि.मी. व पंख का फैलाव लगभग 16 मि.मी. होता है।

- उपरी पंख का रंग पीला-भूरा होता है। पंख की निचली तरफ शल्कीय बाल होते हैं जो पिछले पंख में ज्यादा बड़े होते हैं। पिछले पंख नुकीले होते हैं जो दूरस्थ छोर पर कुछ मुड़े होते हैं।

- इस कीट का लारवा (ईल्ली) 4 से 7 मि.मी. लम्बा, शरीर का रंग सफेद एवं सिर पीले रंग का होता है। लारवा एक बीज के अन्दर ही रहता है।

क्षति ग्रस्त होने वाले बीज

यह कीट खासकर धान, ज्वार व मक्का में अधिक लगता है परन्तु कभी-कभी जौं और गेहूं को भी क्षति पहुँचाता है।

क्षति का स्वरूप

इस कीट का लारवा ही क्षति पहुंचाता है। ग्रस्त बीज में केवल एक छिद्र होता है जो व्यस्क के निकलने का कारण बनता है। यह कीट खेत एवं भण्डार गृह दोनों जगह आक्रमण करता है। बीज भण्डार में यह कीट उपरी सतह तक सीमित रहता है एवं ज्यादातर केवल एक फुट की गहराई तक ही पाया जाता है।

जीवन चक्र

इस कीट के अंडे से पतंगा बनने का पूरा जीवन चक्र लगभग एक माह में पूरा होता है एवं एक वर्ष में 3 से 4 चक्र पूर्ण हो जाते हैं।

7. चावल का पतंगा

पहचान

पहचान

- इस कीट के उपरी पंख का रंग बैगनी भूरा व फैलाव 25 मि.मी. होता है।

- इस कीट का लारवा 12 से 15 मि.मी. लम्बा, भूरा-सफेद एवं सिर हल्के लाल-भूरे रंग का होता है।

- उदर खण्ड में टांगे होती हैं।

क्षति ग्रस्त होने वाले बीज एवं उत्पाद

यह कीट गेहूं, जौं, ज्वार, चावल, दालें, तिलहन, सूखे फल, मसालों व सब्जियों के बीज एवं उनके उत्पाद को क्षति पहुंचाता है।

क्षति का स्वरूप

इस कीट का लारवा ही क्षति पहुंचाता है। यह बाह्य भक्षी होता है एवं अनाज व जाल (वेब) से ढेले बनाकर उसके अन्दर खाता है।

जीवन चक्र

इस कीट का जीवन चक्र 33 से 52 दिनों में पूर्ण होता हैं एवं एक वर्ष में 5 से 6 चक्र पूर्ण होते हैं।

बीज भंडारण से पूर्व व बाद में भंडारण कक्ष एवं पात्र को कीट मुक्त करना

बीजों को बचाने हेतु समय-समय पर उपयुक्त उपायों को अपनाकर कीट के प्रकोप को निर्धारित सीमा के नीचे रखा जाता है। वास्तव में कीट प्रबन्धन का कार्य फसल की कटाई से ही शुरू हो जाता है। इसके लिए कटाई, गहाई एवं ढुलाई में प्रयुक्त यंत्रों व साधनों को कीट मुक्त रखना चाहिए।

खलिहान को भी समतल एवं साफ करके ही फसल वहां रखनी चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि फसल कटने के बाद वर्षा या अन्य कारणों से बीज व अनाज भीगना नहीं चाहिए क्योंकि भीगे अनाज व बीजों में कीटों का प्रकोप अधिक होता है।

भण्डारण कक्ष एवं भण्डारण पात्र को कीट मुक्त रखने हेतु समुचित उपाय करना आवश्यक होता है, जो निम्नवत् हैं।

भंडारण से पूर्व

- सबसे पहले बीज भंडारण के लिए प्रयोग होने वाले कमरे, गोदाम या पात्र जैसे कुठला इत्यादि के सुराखों एवं दरारों को यथोचित गीली मिट्टी या सीमेंट से भर दें।

- यदि भंडारण कमरे या गोदाम में करना है तो उसे अच्छी तरह साफ करने के पश्चात् चार लीटर मैलाथियान या डी.डी.वी.पी. को 100 ली. पानी में (40 मि.ली. कीटनाशी एक ली. पानी में) घोलकर हर जगह छिड़काव करना चाहिए।

- बीज रखने हेतु नई बोरियों का प्रयोग करें। यदि बोरियां पुरानी हैं तो उन्हें गर्म पानी में 50 सें. पर 15 मिनट तक भिगोएं या फिर उन्हें 40 मि.ली. मैलाथियान 50 ईसी या 40 ग्राम डेल्टामेथ्रिन 2.5 डब्लू पी (डेल्टामेथ्रिन 2.8 ईसी की 38.0 मि.ली.) प्रति ली. पानी के घोल में 10 से 15 मिनट तक भिगोकर छाया में सुखा लें और इसके बाद उनमें बीज या अनाज भरें।

- यदि मटके में भंडारण करना है तो पात्र में आवश्यकतानुसार उपले या गोसे डालें और उसके उपर 500 ग्रा. सूखी नीम की पत्तियां डालकर घुआं करें एवं उपर से बन्द करके वायु अवरोधी कर दें। उस पात्र को 4 से 5 घंटे बाद खोलकर ठंडा करने के पश्चात् साफ करके बीज या अनाज का भंडारण करें। यदि मटका अंदर व बाहर से एक्रीलिक (एनेमल) पेंट से पुते हों तो 20 मि.ली. मैलाथियान 50 ई.सी. को एक ली. पानी में मिलाकर बाहर छिड़काव करें एवं छाया में सुखाकर प्रयोग करें। बीज या अनाज भरने के बाद पात्र का मुंह बन्द कर वायु अवरोधी कर दें।

- किसी भी स्थान या पात्र में बीज रखने से पूर्व बीज को अच्छी तरह सुखा लेना चाहिए जिससे उसमें नमी की मात्रा 10 प्रतिशत या उससे कम रह जाए। कम नमी वाले बीजों में अधिकांश कीट नुकसान नहीं कर पाते हैं।

- यदि भंडारण गोदाम में कर रहे हैं तो कभी भी पुराने बीज या अनाज के साथ नये बीज या अनाज को नहीं रखना चाहिए।

- भंडारण करने से पहले यह जांच कर लेना चाहिए कि नये बीज में कीड़ा लगा है या नहीं। यदि लगा है तो भंडार गृह में रखने से पूर्व उसे एलुमिनियम फॉस्फाइड द्वारा प्रधूमित कर लेना चाहिए।

- ऐसे बीज जिनकी बुआई अगली फसल के बीजने तक निश्चित हो, उनको कीटनाशी जैसे 6 मि.ली. मैलाथियान या 4 मि.ली. डेल्टामेथ्रिन को 500 मि.ली. पानी में घोलकर एक क्विंटल बीज की दर से उपचारित करें एवं छाया में सुखाकर भण्डारण पात्र में रख लें। कीटनाशी द्वारा उपचारित इस प्रकार के बीजों को किसी रंग द्वारा रंग कर भण्डार पात्र के उपर उपचारित लिख देते हैं। इस प्रकार का उपचार कम से कम छ: माह तक काफी प्रभावी होता है। परन्तु ऐसा उपचार खाने वाले अनाज में नहीं करना चाहिए एवं उपचारित बीज को कभी भी आदमी या जानवर द्वारा नहीं खाना चाहिए।

- बीज भरी बोरियों या थैलों को लकड़ी की चौकियों, फट्टों अथवा 1000 गेज की पोलीथीन चादर या बाँस की चटाई पर रखना चाहिए ताकि उनमें नमी का प्रवेश न हो सके।

भंडारण के बाद

- भंडारण के कुछ कीट फसल की कटाई से पहले खेत में ही अपना प्रकोप प्रारम्भ कर देते हैं। ये कीट फसल के दानों पर अपने अंडे देते हैं जो आसानी से भंडार गृह में पहुंचकर हानि पहुंचाते हैं। इस प्रकार के कीटों में अनाज का पतंगा प्रमुख है। ऐसे कीटों से बीजों को बचाने हेतु एलुमिनियम फॉस्फाइड की दो से तीन गोलियां (प्रत्येक 3 ग्रा.) प्रति टन बीज के हिसाब से 7 से 15 दिन के लिए प्रधूमित कर देते हैं। ऐसा प्रधूमन भण्डार में रखने के तुरंत बाद करें। प्रधूमित कक्ष खोलने के बाद जब गैस बाहर निकल जाए तो उसी दिन या अगले दिन 40 मिली मैलाथियान, 38 मि.ली. डेल्टामेथ्रिन या 15 मि.ली. बाइफेंथ्रिन प्रति ली.पानी के हिसाब से मिलाकर बोरियों के उपर छिड़काव कर देना चाहिए।

- बीज प्रधूमित करते समय एलुमिनियम फॉस्फाइड की मात्रा 6.0 से 9.0 ग्रा. (2 से 3 गोली) प्रति टन बीज के हिसाब से आवरण प्रधूमन (कवर फ्यूमीगेशन) एवं 4.5 से 6.0 ग्राम (1.5 से 2.0 गोली) प्रति घन मीटर स्थान (स्पेस या गोदाम फ्यूमीगेशन) के हिसाब से निर्धारित करते हैं।

- प्रधूमन करते समय ध्यान रखें कि अच्छी गुणवत्ता वाला वायुरोधी कवर ही प्रयोग करें जिसकी मोटाई 700 से 1000 गेज या 200 जी एस एम होनी चाहिए। बहुसतहीय, मल्टीक्रास लैमिनेटेड, 200 जी एस एम के कवर प्रधूमन हेतु अच्छे होते हैं।

- ज्यादा कीट प्रकोप होने पर प्रधूमन दो बार करना चाहिए। इसमें पहले प्रधूमन के बाद कवर 7 से 10 दिन खुला रखने के बाद दूसरा प्रधूमन 7 से 10 दिन के लिये पुन: कर दें। इससे कीटों का नियंत्रण अच्छी तरह से हो जाता है।

- भंडार गृह को 15 दिन में एक बार अवश्य देखना चाहिए। बीज में कीट की उपस्थिति, फर्श व दीवारों पर जीवित कीट दिखाई देने पर आवश्यकतानुसार कीटनाशी का छिड़काव करना चाहिए। यदि कीट का प्रकोप शुरूआती है तो 40 मि.ली. डी.डी.वी.पी. प्रति ली. पानी के हिसाब से मिलाकर बोरियों के उपर एवं अन्य स्थान पर हर जगह छिड़काव करें। कीट नियंत्रण हो जाने के बाद हर पंद्रह दिन बाद उपर लिखे कीटनाशकों को अदल-बदल कर छिड़काव करते रहना चाहिए।

- मटके या कुठले में रखे जाने वाले बीज को पहले एलुमिनियम फॉस्फाइड की एक गोली द्वारा (एक कि.ग्रा. से आधा टन बीज) प्रधूमित करके रखें। यदि प्रधूमित नहीं किया है तो रखने के कुछ समय पश्चात उस पात्र में कीटों की उपस्थिति देख लें। अगर कीट का प्रकोप नहीं है तो दुबारा बन्द कर दे और यदि है तो बीज को एलुमिनियम फॉस्फाइड द्वारा प्रधूमित कर रखना चाहिए।

अनाज भंडारण में सावधानियां

- प्रधूमन हमेशा वायुअवरोधी गोदाम, कक्ष या पात्र में ही करना चाहिए।

- प्रधूमन के दौरान कीटनाशी को खुले हाथों से न छूएं।

- एल्युमीनियम फॉस्फाइड का प्रधूमन हमेशा रिहायशी स्थान से दूर करना चाहिए एवं वह स्थान खुला होना चाहिए।

- प्रधूमन हमेशा स्वयं न करके सरकार द्वारा प्रशिक्षित एवं अधिकृत व्यक्तियों द्वारा कराना चाहिए।

- एलुमिनियम फॉस्फाइड की गोलियां गोदाम या कमरे में श्वास रोक कर, जल्दी-जल्दी डालना चाहिए एवं दूर हटकर ही श्वास लेना चाहिए या फिर अनुशंसित मास्क पहनकर करना चाहिए। खिड़कियां इत्यादि पहले से ही सील रखने चाहिए। निकलने के लिए केवल द्वार को ही खुला रखें एवं बाहर निकलकर उसे भी तुरंत सील कर दें।

- प्रधूमन कभी भी सोने वाले कमरे या इसके समीप नहीं करना चाहिए। यही सावधानी पशुओं के लिये भी रखना चाहिए।

- आवश्यकता पड़ने पर प्रशिक्षित डाक्टर से सम्पर्क करें।

Authors:

अश्वनी कुमार, पी.बी. सिंह एवं अनुजा गुप्ता

भाकृअनुप-भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, क्षेत्रीय स्टेशन, करनाल

Email: ashakmash@gmail.com