24 Oct Sustainable and Effective Wheat Production Technologies

गेहूँ उत्पादन की टिकाऊ एवं प्रभावी प्रौद्योगिकियाँ

भारत में गेहूँ लगभग 31.17 मिलियन हैक्टर क्षेत्रफल पर उगाया जाता है जो कुल फसल क्षेत्रफल का 24.94 प्रतिशत है। जिसमें पाँच कृषि जलवायु क्षेत्र उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र, उत्तर पश्चिमी मैदानी क्षेत्र, उत्तर पूर्वी मैदानी क्षेत्र, मध्य क्षेत्र एवं प्रायद्वीपीय क्षेत्र शामिल हैं। वर्ष 2019-20 के दौरान इन क्षेत्रों का कुल खाद्यान्न उत्पादन में 36.79 प्रतिशत का योगदान है। गेहूँ दुनिया भर के सबसे महत्वपूर्ण खाद्य पदार्थों में से एक है।

यह लगभग 250 करोड़ से अधिक लोगों का मुख्य भोजन है, इससे दुनिया भर में खपत होने वाले प्रोटीन के 20 प्रतिशत हिस्से की पूर्ति होती है। गेहूँ भारत वर्ष की एक प्रमुख खाद्यान्न फसल होने के साथ-साथ, रोजगार एवं उत्पाद आधारित उद्योगों की संभावनाओं से भरपूर फसल है। भाकृअनुप-भारतीय गेहूँ एवं जौ अनुसंधान संस्थान, करनाल द्वारा अखिल भारतीय समन्वित गेहूँ एवं जौ अनुसंधान के माध्यम से विभिन्न कृषि-पारिस्थितिक स्थितियों के अनुकूल लगभग 480 से अधिक गेहूँ की किस्मों को विकसित किया जा चुका है।

वर्ष 1950 से शुरुआत की गई पहली पंचवर्षीय योजना के बाद से प्रौद्योगिकी विकास, सेवाओं एवं सार्वजनिक नीतियों के पैकेज के कारण ‘गेहूँ मांगने की कटोरी‘ वाली छवि से देश ने खुद को बदल लिया है। जो अब दुनिया में गेहूँ उत्पादन क्षेत्र के मामले में दूसरे स्थान पर है। गेहूँ का उत्पादन वर्ष 1964-65 में 12.26 मिलियन टन से बढ़कर वर्ष 2019-20 में 107.59 मिलियन टन के एक ऐतिहासिक उत्पादन शिखर को छू लिया है।

भारत गेहूँ के उत्पादन में विश्व में अग्रणी बनने की क्षमता रखता है। देश ने वर्ष 1999-2000 में 76.4 मिलियन टन गेहूँ उत्पादन का आंकड़ा प्राप्त करके संयुक्त राज्य अमेरिका को पहले ही पीछे छोड़ दिया है। अब यह महसूस किया जा रहा है कि भारत की जनसंख्या को खाद्य एवं पोषण सुरक्षा प्रदान करने के लिए गेहूँ की उत्पादकता को बनाए रखना अति आवश्यक है।

वर्ष 2025 तक भारत की आबादी लगभग 1.4 बिलियन होगी और इसके लिए वर्ष 2025 तक गेहूँ की अनुमानित मांग लगभग 117 मिलियन टन होगी और इसे हासिल करने के लिए नई तकनीकियाँ विकसित करनी होगी तथा इन्हें अधिक से अधिक प्रयोग में लाना होगा।

गेहूं उत्पादन क्षेत्रवार गेहूँ का उत्पादन

कृषि जलवायु दशाओं के आधार पर भारत को व्यापक रूप से गेहूँ उगाने वाले पाँच प्रमुख क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। लगभग 73.44 प्रतिशत क्षेत्रफल दो मेगा जोन में आता है जिसमें उत्तर पश्चिमी मैदानी क्षेत्र एवं उत्तर पूर्वी मैदानी क्षेत्र शामिल हैं।

इसके बाद मध्य क्षेत्र में 23.72 प्रतिशत, उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र एवं प्रायद्वीपीय क्षेत्र में लगभग 5.31 प्रतिशत क्षेत्रफल है। सभी क्षेत्रों (प्रायद्वीपीय क्षेत्र को छोड़कर) का विस्तृत विवरण नीचे दिया गया है।

उत्तरी पर्वतीय गेंहूँ उत्पादन क्षेत्र

यह क्षेत्र जम्मू कश्मीर (जम्मू एवं कठुआ जिलों को छोड़कर), हिमाचल प्रदेश (ऊना जिला एवं पोंटा घाटी को छोड़कर) उत्तराखंड (तराई क्षेत्रों को छोड़कर) सिक्किम, पश्चिमी बंगाल की पहाड़ियाँ एवं पूर्वोंत्तर भारत के पहाड़ी क्षेत्र को मिलकर बना है।

इस क्षेत्र में गेहूँ का क्षेत्रफल 0.82 मिलियन हैक्टर है जो मुख्यतः वर्षा के ऊपर निर्भर रहता है। यह क्षेत्र गेहूँ उत्पादन में लगभग 1.89 मिलियन टन का योगदान देता है। इस क्षेत्र में गेहूँ की औसत उत्पादकता लगभग 23.80 कुंतल/हैक्टर है जबकि गेहूँ के अग्रिम पंक्ति प्रदर्शन यह दर्शाते हैं कि अनुशंसित गेहूँ उत्पादन प्रौद्योगिकियों को अपनाकर 29.98 कुंतल/हैक्टर उत्पादन लिया जा सकता है।

इस क्षेत्र में उपयोग के लिए उच्च उपज एवं रोग प्रतिरोधी प्रजातियाँ निम्नलिखित तालिका में दी गई हैं।

| प्रजातियों के नाम | बीजाई की दशा | उपज क्षमता (कुंतल/हैक्टर) |

| एचएस 507 (पूसा सुकेती) | सिंचित/वर्षा आधारित, समय से बीजाई | 60.1/ 54.3 |

| एचपीडब्ल्यू 349 | सिंचित/वर्षा आधारित, समय से बीजाई | 61.4/42.1 |

| वीएल 907 | सिंचित/ वर्षा आधारित, समय से बीजाई | 56.9/52.5 |

| वीएल 804 | सिंचित/ वर्षा आधारित, समय से बीजाई | 54.7/43.1 |

| एसकेडब्ल्यू 196 | वर्षा आधारित समय से बीजाई (5500 फुट तक की ऊँचाई) | 37.70 |

| एचएस 542 | वर्षा आधारित 10 अक्तूबर तक बीजाई | 49.30 |

| एचएस 562 | सिंचित/वर्षा आधारित समय से बीजाई | 62.2/58.8 |

| वीएल 829 | वर्षा आधारित, 10 अक्तूबर तक बीजाई | 59.80 |

| एचएस 490 | सीमित सिंचाई, देर से बीजाई | 49.70 |

| एचएस 375 | वर्षा आधारित, अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र | 49.80 |

उत्तर पश्चिमी मैदानी गेंहूँ उत्पादन क्षेत्र

पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान (कोटा एवं उदयपुर संभाग को छोड़कर) पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड के तराई क्षेत्र, जम्मू कश्मीर के जम्मू एवं कठुआ जिले व हिमाचल प्रदेश का ऊना जिला एवं पोंटा घाटी को मिलाकर यह क्षेत्र बनाया गया है। यह देश का सबसे उत्पादक कृषि क्षेत्र है इस क्षेत्र में लगभग 12.33 मिलियन हैक्टर क्षेत्रफल पर गेहूँ की खेती की जाती है।

यह क्षेत्र सबसे अधिक लगभग 57.83 मिलियन टन गेहूँ का योगदान देता है। इस क्षेत्र में गेहूँ की औसत उत्पादकता लगभग 44.50 कुंतल/हैक्टर है जबकि गेहूँ के अग्रिम पंक्ति प्रदर्शन के आकड़ों के विश्लेषण से पता चलता हैं कि गेहूँ की अनुशंसित उत्पादन प्रौद्योगिकियों को अपनाकर 51.85 कुंतल/हैक्टर उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है।

पिछले कुछ वर्षों से इस क्षेत्र में व्यापक रूप से गेहूँ की किस्में एच डी 3086 एवं एच डी 2967 की बीजाई की जा रही है लेकिन इन किस्मों के प्रतिस्थापन के लिए डी बी डब्ल्यू 187 (करण वंदना), डी बी डब्ल्यू 222 (करण नरेन्द्र) एवं एच डी 3226 (पूसा यशस्वी) आदि का बीज सिंचित व समय से बीजाई के लिए किसानों को वितरित किया गया है।

उच्च उत्पादन क्षमता एवं रोग प्रतिरोधी किस्में डी बी डब्ल्यू 303 एवं डब्ल्यू एच 1270 का भी अनुमोदन किया जा चुका है। इस क्षेत्र में सिंचित व देर से बीजाई के लिए डी बी डब्ल्यू 173, डी बी डब्ल्यू 71 एवं पी बी डब्ल्यू 771 आदि किस्में प्रमुखता से उपयोग में लाई जा रही हैं। इस क्षेत्र में उपयोग के लिए उच्च उपज एवं उच्च रोग प्रतिरोधी प्रजातियाँ निम्नलिखित तालिका में दी गई हैं।

| प्रजातियों के नाम | बीजाई की दशा | उपज क्षमता (कुंतल/हैक्टर) |

| डी बी डब्ल्यू 303 | सिंचित, समय से बीजाई | 97.40 |

| डब्ल्यू एच 1270 | सिंचित, समय से बीजाई | 91.50 |

| डी बी डब्ल्यू 222 (करण नरेन्द्र) | सिंचित, समय से बीजाई | 82.10 |

| डी बी डब्ल्यू 187 (करण वंदना) | सिंचित, समय से बीजाई | 96.60 |

| एच डी 3226 (पूसा यशस्वी) | सिंचित, समय से बीजाई | 79.60 |

| डी बी डब्ल्यू 88 | सिंचित, समय से बीजाई | 69.90 |

| एच डी 3086 | सिंचित, समय से बीजाई | 71.10 |

| एच डी 2967 | सिंचित, समय से बीजाई | 66.00 |

| एच डी 3298 | सिंचित, देर से बीजाई | 47.40 |

| पी बी डब्ल्यू 771 | सिंचित, देर से बीजाई | 62.30 |

| डी बी डब्ल्यू 173 | सिंचित, देर से बीजाई | 57.00 |

| डी बी डब्ल्यू 71 | सिंचित, देर से बीजाई | 68.90 |

| डी बी डब्ल्यू 90 | सिंचित, देर से बुआई | 66.60 |

| एच डी 3059 | सिंचित, देर से बीजाई | 59.40 |

| डब्ल्यू एच 1142 | सीमित सिंचाई, समय से बीजाई | 62.50 |

| एच आई 1628 | वर्षा आधारित, समय से बीजाई | 65.10 |

| पी बी डब्ल्यू 660 | वर्षा आधारित, समय से बीजाई | 49.30 |

| एच डी 3043 | वर्षा आधारित, समय से बीजाई | 50.20 |

उत्तर पूर्वी मैदानी गेंहूँ उत्पादन क्षेत्र

इस क्षेत्र को पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखण्ड, उड़ीसा, पश्चिमी बंगाल की पहाड़ियों को छोड़कर, असम एवं उत्तर पूर्वी राज्यों के मैदानी भाग को मिलाकर बनाया गया है। इस कृषि सम्बन्धित क्षेत्र में गेहूँ की बीजाई लगभग 8.85 मिलियन हैक्टर क्षेत्रफल पर की जाती है। यह क्षेत्र देश के कुल गेहूँ उत्पादन में लगभग 23.18 मिलियन टन का योगदान देता है।

इस क्षेत्र में गेहूँ की औसत उत्पादकता लगभग 29.01 कुंतल/हैक्टर है जबकि गेहूँ के अग्रिम पंक्ति प्रदर्शन के आकड़ों से पता चलता हैं कि गेहूँ की अनुशंसित उत्पादन प्रौद्योगिकियों को अपनाकर 38.47 कुंतल/हैक्टर उत्पादन लिया जा सकता है।

कुछ वर्षों से इस क्षेत्र में गेहूँ की एच डी 3086 एवं एच डी 3249 जैसी किस्मों की बीजाई की जा रही है लेकिन इन किस्मों के प्रतिस्थापन के लिए डी बी डब्ल्यू 187 (करण वंदना), एवं डी बी डब्ल्यू 252 (करण श्रीया) आदि का बीज सिंचित, सीमित सिंचाई व समय से बीजाई के लिए किसानों को वितरित किया गया है।

इस क्षेत्र में सिंचित व देर से बीजाई के लिए डी बी डब्ल्यू 107, एच डी 3118 एवं एच डी 2985 आदि किस्में प्रमुखता से उपयोग में लाई जा रही हैं। देश के कुल गेहूँ उत्पादन में इस क्षेत्र की भागीदारी दूसरे स्थान पर है।

इस क्षेत्र के उपयोग के लिए उच्च उपज एवं उच्च रोग प्रतिरोधी प्रजातियाँ निम्नलिखित तालिका में दी गई हैं।

| प्रजातियों के नाम | बीजाई की दशा | उपज क्षमता (कुंतल/हैक्टर) |

| एच डी 3293 | सिंचित, समय से बीजाई | 41.60 |

| डी बी डब्ल्यू 187 (करण वंदना) | सिंचित, समय से बीजाई | 64.70 |

| एच डी 3086 | सिंचित, समय से बीजाई | 71.10 |

| एच डी 3249 | सिंचित, समय से बीजाई | 65.70 |

| एच डी 2967 | सिंचित, समय से बीजाई | 65.00 |

| के 1006 | सिंचित, समय से बीजाई | 65.40 |

| एन डब्ल्यू 5054 | सिंचित, समय से बीजाई | 64.20 |

| डी बी डब्ल्यू 39 | सिंचित, समय से बीजाई | 64.70 |

| एच डी 2985 (पूसा बसंत) | सिंचित, समय से बीजाई | 51.40 |

| राज 4120 | सिंचित, समय से बीजाई | 51.50 |

| डी बी डब्ल्यू 107 | सिंचित, देर से बीजाई | 68.70 |

| एच डी 3118 | सिंचित, देर से बीजाई | 66.00 |

| एच डी 2985 | सिंचित, देर से बीजाई | 51.40 |

| एच आई 1563 | सिंचित, देर से बीजाई | 51.70 |

| डी बी डब्ल्यू 252 (करण श्रीया) | सीमित सिंचाई, समय से बीजाई | 55.60 |

इस कृषि क्षेत्र को मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, राजस्थान के कोटा एवं उदयपुर संभाग तथा उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र (झांसी एवं चित्रकूट संभाग) को मिलाकर बनाया गया है। इस क्षेत्र में गेहूँ की बीजाई लगभग 6.84 मिलियन हैक्टर क्षेत्रफल पर जाती है और इस क्षेत्र का कुल योगदान लगभग 21.99 मिलियन टन है।

इस क्षेत्र में गेहूँ की औसत उत्पादकता लगभग 36.35 कुंतल/हैक्टर है जबकि गेहूँ की अनुशंसित उत्पादन तकनीकियों को अपनाकर 49.61 कुंतल/हैक्टर उत्पादन लिया जा सकता है।

कुछ वर्षों से इस क्षेत्र में गेहूँ की एम पी ओ 1215 (कठिया), जी डब्ल्यू 366 एवं जी डब्ल्यू 322 जैसी किस्मों की बीजाई की जा रही है लेकिन इन किस्मों के प्रतिस्थापन के लिए एच आई 8713 (कठिया) किस्म का बीज सिंचित व समय से बीजाई के लिए किसानों को वितरण हेतु अनुमोदित किया गया है।

इस क्षेत्र में सिंचित व देर से बीजाई के लिए राज 4238, एम पी 3336, एच डी 2864 (ऊर्जा), एच डी 2932 एवं एम पी 4010 आदि किस्मों को अपनाया जा रहा हैं। यह क्षेत्र निर्यात के लिए अच्छी गुणवत्ता वाले कठिया गेहूँ के उत्पादन के लिए मान्यता प्राप्त है।

इस क्षेत्र के उपयोग के लिए उच्च उपज एवं उच्च रोग प्रतिरोधी प्रजातियाँ निम्नलिखित तालिका में दी गई हैं।

| प्रजातियों के नाम | बीजाई की दशा | उपज क्षमता (कुंतल/हैक्टर) |

| एच आई 8713 (कठिया) | सिंचित, समय से बीजाई | 68.20 |

| एम पी ओ 1215 (कठिया) | सिंचित, समय से बीजाई | 65.30 |

| जी डब्ल्यू 366 | सिंचित, समय से बीजाई | 77.90 |

| जी डब्ल्यू 322 | संचित, समय से बीजाई | 66.20 |

| सीजी 1029 | सिंचित, देर से बीजाई | 94.90 |

| एचआई 1634 | सिंचित, देर से बीजाई | 70.60 |

| राज 4238 | सिंचित, देर से बीजाई | 62.80 |

| एम पी 3336 | सिंचित, देर से बीजाई | 64.40 |

| एच डी 2932 | सिंचित, देर से बीजाई | 66.20 |

| एम पी 4010 | सिंचित, देर से बीजाई | 43.50 |

| डी बी डब्ल्यू 47 (कठिया) | सीमित सिंचित, समय से बीजाई | 74.10 |

| यू ए एस 466 (कठिया) | सीमित सिंचित, समय से बीजाई | 73.80 |

| एच आई 8627 (कठिया) | सीमित सिंचित/ वर्षा आधारित, समय से बीजाई | 46.8/ 38.8 |

| डी बी डब्ल्यू 110 | वर्षा आधारित, समय से बीजाई | 50.50 |

| एम पी 3173 | वर्षा आधारित, समय से बीजाई | 46.00 |

गेहूँ उत्पादन की प्रौद्योगिकियाँ

गेहूँ की खेती के लिए समशीतोष्ण जलवायु की आवश्यकता होती है। इस अवस्था में अधिक तापमान फुटाव के लिए प्रतिकूल परिस्थितियों और बीमारियों को बढ़ावा देता है। इसकी खेती के लिए अनुकूल तापमान बीजाई के समय 20-25 डिग्री सेल्सियस उपयुक्त माना जाता है तथा अच्छे फुटाव के लिए 16-21 डिग्री सेल्सियस तापमान उचित रहता है।

गेहूँ की खेती मुख्यत सिंचाई पर आधारित होती है। गेहूँ की खेती के लिए दोमट भूमि सर्वोत्तम मानी जाती है लेकिन इसकी खेती बलुई दोमट, भारी दोमट एवं मटियार भूमि में की जा सकती है। साधनों की उपलब्धता के आधार पर हर तरह की भूमि में गेहूँ की खेती ली जा सकती है।

भूमि की तैयारी

समतल उपजाऊ मिट्टी का चुनाव करके, जुताई पूर्व सिंचाई के बाद उपयुक्त्त नमी होने पर खेत की तैयारी के लिए डिस्क हैरो, टिलर और भूमि समतल करने वाले यंत्र पाटा के साथ जुताई करके खेत को अच्छी तरह तैयार कर लेना चाहिए।

बीज दर एवं अंतराल

कतारों में बीजाई के लिए 40 किलोग्राम बीज की मात्रा प्रति एकड़ उपयुक्त रहती है। बीज की गहराई लगभग 4-5 सेंटीमीटर एवं पंक्ति से पंक्ति की दूरी 17-20 सेंटीमीटर तथा पौधे से पौधे के बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। बारानी क्षेत्रों के लिए पंक्ति से पंक्ति की दूरी 23 सेंटीमीटर तथा बीज की गहराई लगभग 5-7 सेंटीमीटर रखनी चाहिए।

बीजाई का समय एवं खाद की मात्रा

गेहूँ की बीजाई के लिए अधिक उत्पादन देने वाली किस्मों के चयन का निर्णय अधिकतम पैदावार का निर्धारण करता है वहीं दूसरी तरफ बीजाई के बाद का कार्य जैसे उर्वरक, सिंचाई, खरपतवार तथा कीट एवं बीमारी आदि का प्रबंधन भी काफी महत्वपूर्ण है। ऐसा माना जाता है कि अच्छे प्रबंधन द्वारा किसान किसी भी किस्म की उत्पादन क्षमता के अनुरूप पैदावार ले सकते हैं।

हमेशा संस्तुत मात्रा में ही उर्वरकों का प्रयोग करना चाहिए। बीजाई से 15-20 दिन पहले 4-6 टन/एकड़ की दर से गोबर की खाद का प्रयोग करने से मृदा की उर्वराशक्ति बढ़ जाती है। अगर सम्भव हो तो हरी खाद का भी एक-दो साल में प्रयोग करना चाहिए इससे मृदा की सेहत, संरचना एवं उर्वराशक्ति में काफी लाभ होता है। विभिन्न उत्पादन क्षेत्रों के लिए गेहूँ की बीजाई का समय बीज दर एवं रासायनिक उर्वरकों की सिफारिश आगे तालिका में दी गई है।

तालिकाः विभिन्न उत्पादन क्षेत्रों में गेहूँ की बीजाई का समय, बीज दर एवं खाद की मात्रा

| उत्पादन स्थिति | बीजाई का समय | बीज दर | खाद की मात्रा एवं डालने का समय |

| उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र | |||

| सिंचित, समय से बीजाई | नवम्बर का प्रथम पखवाड़ा | 100 किलोग्राम प्रति हैक्टर | 120 किलोग्राम नत्रजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस एवं 40 किलोग्राम पोटाश प्रति हैक्टर। एक तिहाई नत्रजन बीजाई के समय, एक तिहाई पहली सिंचाई पर व शेष दूसरी सिंचाई पर। |

| सिंचित, देर से बीजाई | दिसम्बर का प्रथम पखवाड़ा | 125 किलोग्राम प्रति हैक्टर | 90 किलोग्राम नत्रजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस एवं 40 किलोग्राम पोटाश प्रति हैक्टर। आधा नत्रजन बीजाई के समय व शेष पहली सिंचाई पर। |

| वर्षा आधारित बीजाई | अक्तूबर का प्रथम पखवाड़ा | 125 किलोग्राम प्रति हैक्टर | 60 किलोग्राम नत्रजन, 30 किलोग्राम फास्फोरस एवं 20 किलोग्राम पोटाश प्रति हैक्टर बीजाई के समय। |

| उत्तर पश्चिमी एवं उत्तर पूर्वी मैदानी क्षेत्र | |||

| सिंचित, समय से बीजाई | नवम्बर का प्रथम पखवाड़ा (उत्तर पश्चिमी मैदानी क्षेत्र) एवं नवम्बर के मध्य में (उत्तर पूर्वी मैदानी क्षेत्र) | 100 किलोग्राम प्रति हैक्टर | 150 किलोग्राम नत्रजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस एवं 40 किलोग्राम पोटाश प्रति हैक्टर। एक तिहाई नत्रजन बीजाई के समय, एक तिहाई पहली सिंचाई पर व शेष दूसरी सिंचाई पर। |

| सिंचित, देर से बीजाई | दिसम्बर का प्रथम पखवाड़ा | 125 किलोग्राम प्रति हैक्टर | 120 किलोग्राम नत्रजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस एवं 40 किलोग्राम पोटाश प्रति हैक्टर। आधा नत्रजन बीजाई के समय व शेष पहली सिंचाई पर। |

| वर्षा आधारित बीजाई | अक्तूबर के अंतिम सप्ताह में | 125 किलोग्राम प्रति हैक्टर | 60 किलोग्राम नत्रजन, 30 किलोग्राम फास्फोरस एवं 20 किलोग्राम पोटाश प्रति हैक्टर बीजाई के समय। |

| मध्य क्षेत्र | |||

| सिंचित, समय से बीजाई | नवम्बर के मध्य में | 100 किलोग्राम प्रति हैक्टर | 120 किलोग्राम नत्रजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस एवं 40 किलोग्राम पोटाश प्रति हैक्टर। एक तिहाई नत्रजन बीजाई के समय, एक तिहाई पहली सिंचाई पर व शेष दूसरी सिंचाई पर। |

| सिंचित, देर से बीजाई | दिसम्बर का प्रथम पखवाड़ा | 125 किलोग्राम प्रति हैक्टर | 90 किलोग्राम नत्रजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस एवं 40 किलोग्राम पोटाश प्रति हैक्टर। आधा नत्रजन बीजाई के समय व शेष पहली सिंचाई पर। |

| वर्षा आधारित बीजाई | अक्तूबर का अंतिम पखवाड़ा | 125 किलोग्राम प्रति हैक्टर | 60 किलोग्राम नत्रजन, 30 किलोग्राम फास्फोरस एवं 20 किलोग्राम पोटाश प्रति हैक्टर बीजाई के समय। |

उच्च उर्वरता की दशा में पोषण प्रबंधन

हाल के वर्षों में गेहूँ की नई किस्मों को उच्च उर्वरता की दशा में परीक्षण किए गए हैं जिसमें गोबर की खाद की मात्रा 10-15 टन प्रति हैक्टर तथा रसायनिक उर्वरकों की मात्रा को डेढ़ गुणा बढ़ाकर तथा बीजाई के समय को 25 अक्टूबर से 31 अक्टूबर के बीच रखकर परीक्षण किए गए जिनके परिणाम काफी उत्साहवर्धक रहे हैं।

इन परीक्षणों में गेहूँ की बीजाई के 40 व 75 दिन बाद दो बार वृद्धि अवरोधक क्लोरमिक्वाट क्लोराईड (50 प्रतिशत एसएल) 0.2 प्रतिशत + प्रोपीकोनाजोल (25 ईसी) 0.1 प्रतिशत का छिड़काव भी किया गया है ताकि वानस्पतिक वृद्धि को रोका जा सके तथा ज्यादा फुटाव को बढ़ावा मिल सके। अधिक बढ़वार के कारण गेहूँ की फसल को गिरने से बचाया जा सके।

संसाधन संरक्षण

लेजर लैंड लेवलिंग

संसाधन संरक्षण तकनीकों जैसे जीरो टिलेज, रोटरी टिलेज, मेंड़ पर बीजाई तथा सतही बीजाई आदि से पहले खेतों को समतल करना आवश्यक है क्योंकि समतल खेत में मशीन द्वारा बीजाई करना आसान होता है। खेतों को समतल करने की नई वैज्ञानिक तकनीक लेजर लैंड लेवलिंग है जिसमें एक विेशेष उपकरण द्वारा खेत की मिट्टी को समतल किया जाता है।

यह मशीन लेजर द्वारा नियन्त्रित लिफ्ट की सहायता से खेत के ऊँचे भागों की मिट्टी उठाकर निचले स्थानों पर डाली जाती है और यह प्रक्रिया पूरा खेत समतल होने तक दोहराई जाती है। खेत के विभिन्न भागों की ऊँचाई व गहराई से ही यह निर्धारित होता है कि उस खेत को समतल करने में कितना समय लगेगा। सामान्यतः एक एकड़ खेत को समतल करने में 2-3 घंटे का समय लगता है।

जीरो टिलेज मशीन से बीजाई

धान-गेहूँ फसल पद्धति में जीरो टिलेज तकनीक से गेहूँ की बीजाई एक कारगर एवं लाभदायक तकनीक है। इस तकनीक से धान की कटाई के बाद जमीन में संरक्षित नमी का उपयोग करते हुए जीरो टिल ड्रिल मशीन से गेहूँ की बीजाई बिना जुताई के की जाती है। इस मशीन में आगे लगे चाकूनुमा फाले की सहायता से जमीन में चीरा बनता है जिसमें पीछे से खाद व बीज भी डलती जाती है।

उत्तर पश्चिमी मैदानी क्षेत्र और उत्तर पूर्वी मैदानी क्षेत्र में जहाँ पर धान की कटाई देरी से होती है वहाँ पर यह मशीन काफी कारगर सिद्ध हो रही है। जल भराव वाले क्षेत्रों में भी इस मशीन की काफी उपयोगिता है।

टर्बो हैप्पी सीडर

यह मशीन धान एवं अन्य फसलों के अवशेषों के प्रबन्धन के लिये विकसित की गई है। आमतौर पर कम्बाईन हार्वेस्टर से धान की कटाई करने के बाद किसान भाई फसल अवशेषों को आग लगाकर नष्ट कर देते हैं। यह परम्परा फसल अवशेष प्रबन्धन की सबसे अनुचित विधि है जिसमें पर्यावरण प्रदूषित होता है तथा भूमि की उर्वराशक्ति का भी ह्यस होता है। इस समस्या के निदान के लिए पंजाब कृषि विश्वविद्यालय ने टर्बो हैप्पी सीडर नामक मशीन विकसित की है। इस मशीन से बुवाई करने पर फसल अवशेषों को जलाना नहीं पड़ता है तथा खेत भी तैयार नहीं करना पड़ता है।

फसल अवशेषों को मृदा में मिलने से मृदा की भौतिक अवस्था में सुधार होता है तथा जैविक पदार्थों में वृद्धि होती है। इस तकनीक से गेहूँ के खेत में खरपतवारों विशेषकर गेहूँ का मामा/गुल्लीडंडा/मंडूसी का प्रकोप कम होता है तथा फसल की बीजाई समय से हो जाती है। इस मशीन से एक घंटे में लगभग एक एकड़ क्षेत्र में गेहूँ की बीजाई की जा सकती है। इस मशीन से बीजाई करने के बाद यूरिया खाद का प्रयोग पहली व दूसरी सिंचाई से पहले करना चाहिए जिससे पोषक तत्वें का सही से उपयोग हो सके।

सिंचाई प्रबन्धन

अधिक उपज के लिए गेहूँ की फसल को 5-6 सिंचाईयों की आवश्यकता होती है। पानी की उपलब्धता, मिट्टी के प्रकार एवं पौधों की आवश्यकता के अनुसार सिंचाई करनी चाहिए। गेहूँ की फसल के जीवन चक्र में तीन अवस्थाएँ जैसे चंदेरी जड़े निकलना (21 दिन), पहली गाँठ बनना या अधिकतम फुटाव (65 दिन) तथा दाना बनना (85-100 दिन) ऐसी हैं जिन पर सिंचाई करना अतिआवश्यक होता है।

यदि सिचाई के लिए जल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो तो पहली सिंचाई 21 दिन पर इसके बाद 20 दिन के अंतराल पर अन्य पाँच सिंचाईयाँ करें। नई सिंचाई तकनीकों जैसे फव्वारा विधि या टपका विधि भी गेहूँ की खेती के लिए काफी उपयुक्त है।

कम पानी क्षेत्रों में इस तकनीक का प्रयोग बहुत पहले से होता आ रहा है। परन्तु जल की बाहुलता वाले क्षेत्रों में भी इन तकनीकों को अपनाकर जल का संचय किया जा सकता है तथा अच्छी उपज ली जा सकती है। सिंचाई की इन तकनीकों पर केन्द्र व राज्य सरकारों द्वारा सब्सिडी के रूप में अनुदान भी दिया जा रहा है। किसान भाईयों को इन योजनाओं का लाभ लेकर सिंचाई जल प्रबंधन के राष्ट्रीय दायित्व का भी निर्वहन कर सकते हैं।

खरपतवार प्रबंधन

गेहूँ की फसल में संकरी पत्ती (मंडूसी/कनकी/गुल्ली डंडा, जंगली जई, लोमड़ घास) वाले खरपतवारों के नियंत्रण के लिए क्लोडिनाफोप (15 डब्ल्यूपी) 160 ग्राम या फिनोक्साडेन (5 ईसी) 400 मिलीलीटर या फिनोक्साप्रोप (10 ईसी) 400 मिलीलीटर प्रति एकड़ की दर प्रयोग करें।

यदि चैड़ी पत्ती (बथुआ, खरबाथु, जंगली पालक, मैना, मैथा, सोंचल/मालवा, मकोय, हिरनखुरी, कंडाई, कृष्णनील, प्याजी, चटरी-मटरी) वाले खरपतवारों की समस्या हो तो मेटसल्फ्यूरोन (20 डब्ल्यूपी) 8 ग्राम या कारफेन्ट्राजोन (40 डब्ल्यूडीजी) 20 ग्राम या 2,4-डी (38 ईसी) 500 मिलीलीटर प्रति एकड़ की दर से प्रयोग करें। उपरोक्त खरपतवारनाशी/शाकनाशी का छिड़काव बीजाई के 30-35 दिन बाद 120-150 लीटर पानी में घोल बनाकर फ्लैट फैन नोजल से करें।

मिश्रित खरपतवारों की समस्या होने पर संकरी पत्ती शाकनाशी के प्रयोग उपरान्त चैड़ी पत्ती शाकनाशी का छिड़काव करें। बहुशाकनाशी प्रतिरोधी कनकी के नियंत्रण के लिए पायरोक्सासल्फोन (85 डब्ल्यूडीजी) 60 ग्राम/एकड़ को बीजाई के तुरन्त बाद प्रयोग करें।

रोग एवं कीट प्रबंधन

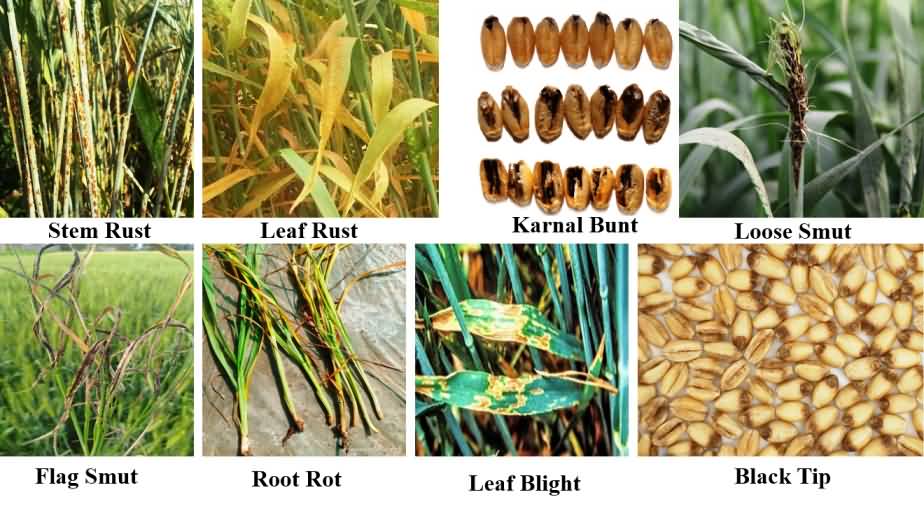

अनावृत कंडवा रोग

यह रोग देश के सभी हिस्सों में पाया जाता है। अधिकतम प्रभाव उत्तरी एवं मध्य भारत में देखने को मिलता है। इस रोग से प्रभावित बालियों में दाने की जगह काला चूर्ण बन जाता है ऐसी बालियों वाले पौधों को उखाड़कर जला देना चाहिए या मिट्टी में दबा देना चाहिए। इस रोग को निम्न स्तर पर प्रायद्विपीय क्षेत्रों में भी देखा जा सकता है, लेकिन वहाँ चिंता का कारण नहीं है। यह एक अन्तः बीजोढ़ रोग है। बीज जनित रोग होने के कारण बीजोपचार ही इसका सबसे सफल प्रबंधन है।

इसके लिए बीज को कार्बोक्सिन (75 डब्ल्यूपी) 2.5 ग्राम/किलोग्राम बीज की दर से या टेबुकोनाजोल (2 डीएस) 1.0 ग्राम/किलोग्राम बीज की दर से या कार्बेन्डाजीम (50 डब्ल्यूपी) 2.5 ग्राम/किलोग्राम बीज की दर से या विटावेक्स (75 डब्ल्यूपी) 1.25 ग्राम/किलोग्राम बीज की दर से अथवा कार्बोक्सिन (75 डब्ल्यूपी) 1.25 ग्राम/किलोग्राम बीज की दर से + बायोऐजेन्ट कवक (ट्राइकोडरमा विरिडी) 4 ग्राम/किलोग्राम बीज की दर से मिलाकर उपयोग करें। ट्राइकोडरमा विरिडी से बीजापचार करने से अंकुरण अच्छा होता है तथा बाद की अवस्थाओं में रोगों से बचने की क्षमता भी बढ़ जाती है।

पीला रतुआ

पीला रतुआ गेहूँ का एक प्रमुख रोग है जिससे उत्तर भारत में उगाई जाने वाली गेहूँ की फसल प्रभावित होती है। फसल सत्र के दौरान उच्च आर्द्रता एवं वर्षा पीले रतुआ के संक्रमण के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ पैदा करती हैं। पौधों के विकास की प्रारम्भिक अवस्थाओं में इस रोग के संक्रमण से अधिक हानि हो सकती है। उत्तर पश्चिमी मैदानी क्षेत्र एवं उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र में इस रोग का प्रकोप अधिक होता है। इस रोग में पत्तियों की ऊपरी सतह पर पीले रंग की धारियाँ दिखाई देती हैं जो धीरे-धीरे पूरी पत्ती पर फैल जाता है।

खेत में इस रोग का संक्रमण एक छोटे गोलाकार क्षेत्र से प्रारम्भ होता है और ये पूरे खेत में फैल जाता है। प्रभावित खेतों में पीले रंग का पाउडर जमीन पर गिरा हुआ देखा जा सकता है। पत्तियों को हाथ से छूने पर हल्दी जैसा पाउडर लग जाता है। प्रभावित खेतों में प्रवेश करने पर कपड़ों पर पीला पाउडर लग जाता है। आमतौर पर इस रोग का संक्रमण जनवरी माह के प्रारम्भ से होने संभावना रहती है जो मार्च तक चलता रहता है। परन्तु कई बार दिसम्बर के महीने में भी इस रोग का प्रकोप हो जाता है जिससे फसल को अधिक हानि हो सकती है।

पीला रतुआ रोग की पुष्टि होने पर प्रोपीकोनाजोल (25 ईसी) या टेब्यूकोनाजोल (250 ईसी) नामक दवा की 0.1 प्रतिशत (1.0 मिली/लीटर) का घोल बनाकर छिड़काव करना चाहिए। एक एकड़ खेत के 200 मिलीलीटर दवा को 200 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। रोग के प्रकोप तथा फैलाव को देखते हुए यदि आवश्यक हो तो 15-20 दिन के अंतराल पर दोबारा छिड़काव करें।

चूर्णिल आसिता (पाउडरी मिल्ड्यू)

पत्तियों की ऊपरी सतह पर अनेक छोटे-छोटे सफेद धरातलीय धब्बे उत्पन्न होते हैं जो बाद में पत्ती की निचली सतह पर भी दिखाई देने लगते हैं। अनुकूल वातावरण मिलने पर पर्णछद, तना एवं तुष-निपत्र इत्यादि पर भी फैल जाते हैं। जो कवकजालों एवं कोनिडिया की सफेद से लेकर पीले धूसर रंग की रुई जैसी फफूंद के रुप में दिखाई देती है।

यह रोग पेड़ों की छाया या अन्य छायादार स्थानों पर अधिक फैलता है। चूर्णिल आसिता रोग के लक्षण दिखाई देने पर प्रोपीकोनाजोल (टिल्ट 25 ईसी) नामक दवा की 0.1 प्रतिशत (1.0 मिलीलीटर/लीटर) मात्रा का छिड़काव बीमारी से प्रभावित क्षेत्र में करना चाहिए। एक एकड़ खेत में 200 मिलीलीटर दवा को 200 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करने से इस रोग का प्रभावी नियंत्रण सम्भव है।

करनाल बंट

उत्तर भारत में करनाल बंट गेहूँ का एक प्रमुख रोग है। इस रोग से ग्रसित दाने आंशिक या पूर्ण रुप से काले चूर्ण में बदल जाते हैं। रोग के संक्रमण का पता गेहूँ की मढ़ाई के बाद ही चल पाता है। यदि फसल में बाली निकलने (बूट लीफ अवस्था) के समय वर्षा होने की स्थिति में संक्रमण की सम्भावना बढ़ जाती है।

संक्रमित दानों से सड़ी मछली जैसी दुर्गन्ध आती है। भारत से निर्यात होने वाला गेहूँ करनाल बंट मुक्त होना जरुरी है अतः इस रोग का इस दृष्टिकोण से और भी महत्व बढ़ जाता है। करनाल बंट के प्रभावी प्रबंधन के लिए रोग प्रतिरोधी किस्मों की ही बीजाई करनी चाहिए। इस रोग से प्रभावित क्षेत्रों में जीरो टिलेज पद्धति अपनाकर करनाल बंट के प्रकोप को कम किया जा सकता है।

फसल में बाली निकलने के समय प्रोपीकोनाजोल (25 ईसी) नामक दवा की 0.1 प्रतिशत (1.0 मिली/लीटर) मात्रा का छिड़काव करने से इस रोग को नियन्त्रित किया जा सकता है।

चेपा या माहू कीट

गेहूँ की फसल में चेपा या माहू नामक कीट का प्रकोप हाल के वर्षों में काफी बढ़ा है। यह कीट कोमल, हल्के पीले व हल्के हरे रंग के होते हैं जो पत्तियों एवं बालियों के रस चूसते हैं। माहू के प्रौढ़ हनी डीयू नामक मीठे पदार्थ का उत्सर्जन करते हैं जो पत्तियों पर काले धुंधले पदार्थ के रुप में दिखाई देता है जिससे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्षमता कम हो जाती है।

माहू की संख्या का आर्थिक क्षति स्तर (ईटीएल 10-15 माहू प्रति शूट) को पार करने पर इमिडाक्लोप्रिड 200 एस एल (17.8%डब्ल्यू/डब्ल्यू) का 100 मिलीलीटर प्रति हैक्टर की दर से छिड़काव करें। चूंकि इस कीट का संक्रमण खेत के किनारों से प्रारम्भ होता है।

अतः आरम्भिक अवस्था में 15 मिलीलीटर दवा को 5 मीटर की पट्टी में खेत के किनारों पर छिड़काव कर इस रोग के संक्रमण को रोका जा सकता है। खेत के किनारों पर छिड़काव करने से खेत के अन्दर किसान के मित्रकीट जैसे-कोक्सीनीलीड बीटल, क्राइसोपा, सिरफिड मक्खी इत्यादि पनपते हैं जो माहू जैसे कीट का भक्षण करके इसके नियन्त्रण में सहायक सिद्ध होते हैं।

दीमक

दीमक गेहूँ के सबसे महत्वपूर्ण कीटों में से एक है। भारत में दीमक मुख्य रूप से देश के उत्तरी और मध्य गेहूँ उत्पादन करने वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। वे मिट्टी के छोटे टीले या मिट्टी के ऊपर दिखने वाले मार्ग बनाते हैं। मिट्टी के मार्ग के एक हिस्से को खोलने पर भूरे-सफेद पंख रहित श्रमिक कीड़े दिखाई देते हैं। दीमक का मुख्य प्रकोप फसल पर बीजाई के तुरन्त बाद तथा फसल पकने के समय होता है।

दीमक से प्रभावित पौधे धीरे-धीरे सूखने लगते हैं उन्हें ऊपर खींचने पर आसानी से उखड़ जाते हैं और उनकी जड़ें व तने कटे हुऐ दिखाई देते हैं। यह कीट असिंचित व हल्की मृदाओं में अधिक तापमान की अवस्था में काफी नुकसान पहुँचाता हैं। दीमक के कुशल प्रबंधन हेतु गेहूँ के 1.00 किलोग्राम बीज को 3-4 मिलीलीटर क्लोरपाइरीफोस (20 ईसी) या 6 मिलीलीटर फिप्रोनिल (5 एससी) या 0.72 ग्राम इमिडाक्लोप्रिड (600 एफएस) से उपचारित करें।

गेहूँ की खड़ी फसल में दीमक का आक्रमण होने पर 2 लीटर क्लोरपाइरीफोस (20 ईसी) को 2 लीटर पानी में मिलाकर (कुल 4 लीटर घोल) 20 किलोग्राम रेत में मिलाकर एक एकड़ गेहूँ की फसल में समान रुप से बुरकाव करके सिंचाई करने से दीमक को नियंत्रित किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त सिंचाई के साथ भी क्लोरपाइरीफोस (20 ईसी) को खेत में डाला जा सकता है। इसके लिए एक लीटर के डिब्बे में छेदकर सिंचाई की नाली के ऊपर डिब्बे को उल्टा रख दिया जाता है जिसमें से बूंद-बूंद करके दवा गिरती रहती है और सिंचाई जल के साथ मिलकर खेत में फैल जाती है। इसके लिए दो लीटर दवा प्रति एकड़ के हिसाब से प्रयोग करें।

चूहा

गेहूँ की फसल को चूहे भारी नुकसान पंहुचाते हैं। चूहों के नियंत्रण के लिए 3-4 ग्राम जिंक फोस्फाईड को गेहूँ के एक किलोग्राम आटे में थोड़ा सा गुड़ व तेल के साथ मिलाकर छोटी छोटी गोलियां बना लें तथा उन्हें चूहों के बिल के पास रख दें। अगले दिन उन सभी बिलों को मिट्टी से बन्द कर दें। यदि बिल पुनः खुले हुए मिलते हैं तो इस प्रक्रिया को पुनः दुहराएं। ध्यान रहे कि इस प्रक्रिया के दौरान खेत में पानी भरा हुआ नही होना चाहिए।

कटाई एवं मढ़ाई

जब गेहूँ के दाने पककर सख्त हो जाएं और उनमें नमी की मात्रा 20 प्रतिशत से कम हो जाय तो कटाई कर लेनी चाहिए। गेहूँ की कटाई सुबह में हांसिए/दरांती से मजदूरों द्वारा की जा सकती है। कटी हुई गेहूँ की फसल को 2-3 दिन सुखाकर बंडल बनाएं और फिर पावर थ्रेशर से मढ़ाई करें। कम्बाइन हार्वेस्टर से कटाई, मढ़ाई एवं ओसाई एक साथ की जा सकती है।

अत्यधिक उपज देने वाली नवीनतम् प्रजातियों के प्रयोग, सस्य क्रियाओं में सुधार और गेहूँ की बिमारियों एवं अन्य कीटों के प्रभावी प्रबन्धन द्वारा अगेती किस्मों से लगभग 65-75 कुंतल तथा पछेती किस्मों से 45-50 कुंतल प्रति हैक्टर तक उपज प्राप्त की जा सकती है।

गेहूँ भंडारण

भंडारण से पहले गेहूँ के दानों को अच्छी तरह से सुखा लें ताकि औसत नमी 10-12 प्रतिशत के सुरक्षित स्तर पर आ जाए। कम नमी वाले बीजों में कीट नुकसान नही कर पाते हैं। भंडारण के समय दानों में नीम की पत्तियाँ मिलाने से भी कीट नही लगते हैं। टूटे एवं कटे-फटे दानों को अलगकर देने से भी मध्यम् कीटों के नुकसान से बचा जा सकता है।

गेहूँ भंडारण के लिए जी आई शीट के बने बिन्स (साइलो एवं कोठिला) का प्रयोग करना चाहिए। कीड़ों से बचाव के लिए लगभग 10 कुंतल अनाज में एक टिकिया एल्यूमिनियम फोस्फाईड की रखनी चाहिए। नमी वाले स्थानों पर अनाज को भंडारित कदापि न करें। बिन्स/साइलो/कोठिला को साफ करने के बाद धूमन अवश्य करें। एल्यूमिनियम फोस्फाईड एक विषैला रसायन है इसलिए इसका उपयोग बहुत सावधानी से करें।

Authors:

मंगल सिंह, अनुज कुमार, सत्यवीर सिंह, सुधीर कुमार, राजेन्द्र सिंह छोकर, सेन्धिल आर एवं रमेश चन्द

भाकृअनुप-भारतीय गेहूँ एवं जौ अनुसंधान संस्थान, करनाल, हरियाणा

Email: msiiwbr@gmail.com