23 Oct तरबूज का संकर बीज उत्पादन: मुनाफे का सौदा

Hybrid seed production of watermelon: a profitable business

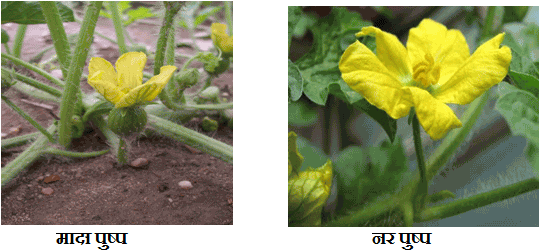

तरबूज (Citrulus lanatus Thunb.) एक वर्षिय, उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय बेल फसल है। यह उभयलिंगाश्रयी होता है, अत: नर व मादा फूल अलग-अलग उत्पन्न होते है। फूल ज्यादातर एकल ही आता हैं। नर एवं मादा पुष्पो का खिलना प्रात: 6.00 बजे से शुरू होता है और 7.30 पर पूर्ण हो जाता है। परागकण स्फुटन पुष्पन से एक घंटे पहले शुरू होता है और 7.00 बजे तक जारी रहता है। इसमे प्राकृतिक परागण मधुमक्खी द्वारा होता है। उच्च तापमान पर वर्तिका द्रव सुखना शुरू हो जाता है। इसलिए फलन दर कम हो जाती है।

संकर किस्मे:

तरबूज की अनेकों संकर किस्मे वर्तमान मे उपलब्ध है। इनमे भारतीय उद्यानिकी अनुसंधान संस्थान से अर्का ज्योति, इंडो-अमेरीकन हाइब्रिड सीड कंपनी से मधु, मिलन एवं मोहिनी, नामधारी सीडस से एन.एस. 295, नन्हेमस सीड्स से खुशबू, मधुबाला, सितारा तथा नॉन यू सीड्स से किरण, मिथिला एवं मधुमिता विकसित की गई है।

तरबूज के लिए मृदा एवं जलवायु:

तरबूज के लिए 6.5-7.0 पी एच वाली गहरी व अच्छे जल निकास वाली बलुई एवं बलुई दोमट मिट्टी अच्छी रहती है। यह उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में उगाया जाता है। बीज उत्पादन के लिए शुष्क क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जाती है क्योकि इस क्षेत्र मे कीट एवं व्याधियों का प्रकोप कम होता है।

पृथककरण दूरी :

तरबूज एक अत्यधिक पर-परागण वाली फसल है। इसलिए, आधार बीज उत्पादन के लिए कम से कम 1500 मीटर एवं प्रमाणित बीज के लिए 1000 मीटर की दूरी रखी जाती है।

तरबूज के लिए मौसम:

उत्तर भारत: जनवरी – फरवरी

दक्षिण भारत: सितंबर अक्टूबर

तरबूज के लिए बुवाई की दूरी:

400 सेमी x 150 सेमी

बीज दर:

मादा पैतृक : 2.5 किलो / हेक्टेयर

नर पैतृक : 0.5 किलो / हेक्टेयर

तरबूज बुवाई की विधि:

नर एवं मादा पैतृकों को सन्निकट पंक्तियों में 1:3 या 1:4 के अनुपात में बोया जाता है।

उथला खड्डा विधि:

300 x 100 सेमी की दूरी पर 60 x 60 x 45 सेमी आकार के उथले गड्ढे, खोदे जाते है। एक सप्ताह के लिए गड्ढों को खुला रखा जाता है तथा 4-5 किलो अच्छी तरह सड़ी हुई गोबर की खाद गोलाकार बेसिन बनाकर डाल दी जाती है। 3-4 बीज प्रति कुंड को 2-3 सेमी पर लगाया जाता है।

उठी हुई क्यारी विधि:

समान्यतया बरसात के मौसम मे इस विधि को अपनाया जाता है। इस विधि मे क्यारी को भूमि की सतह से लगभग 15-20 सेमी उठा हुआ बनाते है ताकि समुचित जल निकास हो सके तथा पौधों को आद्रगलन से बचाया जा सके।

अवांछनीय पौधों का उन्मूलन:

स्वस्थ बीजोत्पादन के लिए न्यूनतम चार उन्मूलन आवश्यक है, जिन्हे निम्नलिखित चरणों में किया जाता है।

- पुष्पन से पूर्व: अवांछित पौधो को उनके वानस्पतिक लक्षणो जैसे पत्तियों की बाह्य आकारिकी, रंग एवं लता की वृद्धि के आधार पर पहचान कर उनको नष्ट कर देते है।

- पुष्पन के समय: अगेती एवं पछेती किस्मों की अभिव्यक्ति और लिंग अनुपात के आधार पर पता लगाया जा सकता है।

- फल विकास अवस्था पर: फल के विभिन्न लक्षणो के आधार पर अवांछनीय पौधो को पहचाना जा सकता है।

- फल परिपक्वन अवस्था पर: फल के छिलके का रंग, छिलके की मोटाई, बीज का रंग, कुल घुलन शील ठोस पदार्थ आदि के आधार पर अवांछनीय पौधो की पहचान की जा सकती है।

किसी भी चरण पर यदि रोगग्रस्त पौधे दिखाई देते है तो उनको हटा दिया जाता है।

तरबूज के लिए उर्वरक प्रबंधन:

तरबूज मे गुणवत्ता युक्त बीजोत्पादन के लिए 15-20 टन/हेक्टेयर अच्छी तरह सड़ी हुई गोबर की खाद, 60-80 किलोग्राम नत्रजन, 40-60 किलोग्राम फोस्फोरस एवं 60-80 किलोग्राम/हेक्टेयर पोटेशियम आवश्यक है। कैल्शियम बोरेक्स का मिश्रण की 3-4 ग्राम प्रति लीटर मात्रा बुवाई के 35-40 दिन या प्रथम पुष्पन के आने पर देते है जिससे फल जमाव की दर बढ़ जाती है।

तरबूज में परागण:

मादा पुष्प कालिका को खुलने के एक दिन पहले बटर पेपर या रुई की सहायता से ढक देते है तथा नर पुष्प कालिका को हटा देते है। नर पैतृक की पुष्प कालिका जिसको की अगले दिन खोला जाना है, को इस तरीके से बांधते है जिससे की परगकण स्फुटित होकर भी उसी मे रह जाए। परागण करने के समय नर पुष्प कालिका को सूर्य के प्रकाश के संपर्क मे लाते है ताकि परागण स्फुटित हो सके। इस प्रक्रिया के पश्चात परागण को उसी मादा पुष्प कालिका पर स्थानांतरित करते है जिसको बटर पेपर की सहायता से ढका गया था। परागण के दौरान मादा पुष्प के अंडाशय को हाथ से छूना नहीं चाहिए क्योंकि इससे मादा पुष्पो मे संक्रामण का खतरा रहता है तथा पुष्पो के गिरने की दर बढ जाती है। परागण के लिए सबसे अच्छा समय सुबह 6:00 से 7:30 बजे तक है क्योंकि इस समय बीज बनने की दर अत्यधिक रहती है। एक नर पुष्प से 2-4 मादा पुष्पो कों परागित किया जा सकता है। नर पुष्प की यह क्षमता उसके परागकण उत्पन्न करने की क्षमता पर निर्भर करती है। बीज उत्पादन के लिए एक पौधे पर अधिकतम दो लता शाखाए एवं एक लता शाखा पर सिर्फ एक ही फल लेना चाहिए।

तरबूज में सिंचाई प्रबंधन:

सिंचाई की मात्रा, मिट्टी के प्रकार, तापमान एवं मौसम पर निर्भर करती है। 5-6 दिन मे एक बार सिंचाई जरूर करनी चाहिए। भारी मिट्टी मे पर्याप्त अंतराल पर सिंचाई करने से वानस्पतिक वृद्धि को बढ़ावा मिलता है। जड़ क्षेत्र मे तथा पौधे के निचले भाग मे ज्यादा पानी देने से जड़ गलन तथा फल सड़न की समस्या हो सकती है अत: सिंचाई प्रबंधन अत्याधिक महत्वपूर्ण है।

तरबूज के लिए व्याधि प्रबंधन:

चूर्णी फफूंदी (Powdary mildew):

इस रोग से ग्रसित पौधो की पत्तियों पर सफ़ेद रंग का चुर्ण दिखायी देता है जिसके कारण पौधों की बढ़वार रुक जाती है तथा फलो की गुणवत्ता खराब हो जाती है। इसकी रोकथाम के लिए 0.2% केराथेन या 0.1% कैलक्सीन का फसल पर प्रति सप्ताह छिड़काव करें।

श्याम वर्ण (Anthracnose):

इसमे पत्तियों, तने एवं फलों पर भूरे रंग के धब्बे दिखायी देते है जो बाद मे बड़े होकर ग्रसित भाग को सूखा देते है। इसकी रोकथाम के लिए 0.2-0.3% ब्लाइटोक्स-50 का घोल प्रति सप्ताह छिड़काव करें तथा बीज को बोने से पूर्व कैप्टान या सेरेसान से उपचरित कर लेना चाहिए तथा इस व्याधि की प्रतिरोधी किस्म-अर्का माणिक को उगाए।

आर्द्र विगलन (Damping Off):

समुचित जल निकास न होने के कारण पौध अवस्था पर इस रोग का प्रकोप अधिक होता है। इसमे पौधे की जड़े तथा तना सड़ जातें है तथा धीरे-धीरे पौधा सूख जाता है। इससे बचाव हेतु बीजों को बोने से पूर्व, कैप्टान, सेरेसान या थाइरम 3 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचरित कर लेना चाहिए।

मोजेक :

इस रोग मे ग्रसित पौधे की पत्तिया सिकुड़ जाती है एवं पीली पड जाती है तथा पौधे की वृद्धि रुक जाती है, जिससे पुष्पन एवं फलन बंद हो जाता है। माहु कीट इस रोग का प्रमुख वाहक है अत: इसकी रोकथाम हेतु इसके वाहक कीटों को नष्ट करना आवश्यक है इसके लिये 0.1% मेलाथियान या डाइजीनान या मेटासिस्टोक्स आदि का 7 दिन के अंतराल पर छिडकाव करना चाहिए।

तरबूज के लिए तुड़ाई:

परागण के 35-55 दिनों के बाद समान्यतया फल परिपक्व हो जाते है। हल्के हरे रंग के फल का भूमि से लगा हुआ भाग सफ़ेद ओर क्रीम जैसा हो जाए या गहरे हरे रंग के छिलके वाले फलो का भूमि से लगा भाग पीले रंग का हो जाए तथा फल को थपथपाने पर भारी मंद आवाज आये तो इसकी परिपक्वता का पता चलता है। तरबूज से लगे प्रतान यदि सुख जाए तो यह परिपक्वता की अच्छी पहचान होती है। कुल घुलनशील ठोस पदार्थ के आधार पर भी फल परिपक्वता का पता लगाया जा सकता है।

बीज निकालना:

बीज को निकालने के लिए फल मे से गुदा एवं बीज दोनों निकाल लिए जाते है तथा दोनों को पानी मे एक दिन के लिए किण्वन होने के लिए रख दिया जाता है। तत्पश्चात बीज नीचे बैठ जाते है, बीजो को रस एवं गुदा से अलग कर लिया जाता है तथा पानी की सहायता से साफ कर लिया जाता है। बीज निकालने के लिए वर्तमान मे मशीनों का प्रयोग भी बड़े पैमाने पर किया जाता है।

बीज को सुखाना :

बीज निकालने के तुरंत पश्चात नायलॉन की छाया मे सुखाना चाहिए तत्पश्चात सूर्य की रोशनी मे सुखाना चाहिए। खुले भंडारण के लिए बीज मे नमी की मात्रा 7% तथा नमी रहित भंडारण के लिए 6% आवश्यक है।

बीज की सफाई और श्रेणीकरण:

सूखे बीजो को एक एयर स्क्रीन क्लीनर की सहायता से साफ किया जाता है। इसके द्वारा बीज मे उपास्थित कचरे को अलग कर लिया जाता है तथा बड़े व छोटे बीजो को भी अलग अलग कर लिया जाता है। बीजों को विशिष्ट गुरुत्व विभाजक की सहायता से भी अलग किया जा सकता है जिसमे की अपने घनत्व के अनुसार गृत्वाकर्षण बल के कारण बीज अलग-अलग हो जाते है।

तरबूज की बीज उपज :

तरबूज में बीज की उपज कई बातो पर निर्भर करती है। जिसमे भूमि की उर्वरा शक्ति, उगाई जाने वाली किस्म, मौसम एवं फसल की देखभाल इत्यादि प्रमुख है। प्रति हैक्टेयर 200-250 किलोग्राम उपज मिल जाती है।

प्रमाणित मानक:

क्षेत्र मानक :

|

कारक |

अधिकतम स्वीकार्य (%) |

|

|

आधार बीज |

प्रमाणित बीज |

|

|

अवांछनिए बीज पैतृक |

0.010 |

0.050 |

|

बीज पैतृक मे परागण वाले नर पुष्प |

0.0 |

0.10 |

|

अवांछनीय खरपतवार (जंगली तरबूज) |

0.0 |

0.0 |

तरबूज के लिए बीज मानक :

|

कारक |

आधार बीज |

प्रमाणित बीज |

|

शुद्ध बीज (न्यूनतम) |

98.0% |

98.0% |

|

अक्रिय पदार्थ (अधिकतम) |

2.0% |

2.0% |

|

दूसरी फसलों के बीज (अधिकतम) |

0.0 |

0.0 |

|

कुल खरपतवार बीज (अधिकतम) |

0.0 |

0.0 |

|

अनुचित खरपतवार (अधिकतम) |

0.0 |

0.0 |

|

दूसरी किस्मों के बीज (अधिकतम) |

5/किग्रा |

10/किग्रा |

|

अंकुरण (न्यूनतम) |

60.0% |

60.0% |

|

नमी की मात्रा (अधिकतम) |

7.0% |

7.0% |

|

वाष्परोधी पात्रो के लिए बीजो मे नमीं की मात्रा (अधिकतम) |

6.0% |

6.0% |

(स्त्रोत: वेजीटेबल सीड प्रोडक्सन : पी. एस. आर्य; वॉटरमेलन हाइब्रिड सीड प्रोडक्सन टेकनीक : डॉ. बी. एस. तोमर)

Authors:

अविनाश पाराशर1*, प्रमोद कुमार कुमावत2 एवं डॉ. एस. मुखर्जी3

1वारिष्ट अनुसंधान अध्येता के. शु. बा. स., बीकानेर;

2शोध छात्र, विदध्या वाचस्पति (उद्द्यानिकी); 3सह. प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष (उद्द्यानिकी),

कृषि महाविध्यालय, बीकानेर

*ईमेल: avinashhorti@gmail.com