04 Feb कुपोषण निवारण में गेहूँ का योगदान

Wheat’s contribution in prevention of malnutrition

विश्व में गेहूँ सबसे व्यापक रूप से खेती की जाने वाली खाद्यान्न फसल है। यह दुनिया की 40 प्रतिशत आबादी के लिए कुल आहार कैलोरी एवं प्रोटीन का 20 प्रतिशत योगदान देने वाला एक मुख्य भोजन है। भारत में उत्पादित कुल खाद्यान्न में 36.7 प्रतिशत हिस्सेदारी के साथ खाद्य टोकरी की खपत में महत्वपूर्ण हिस्सेदारी है। खाद्य सुरक्षा के साथ-साथ पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा गेहूँ को बड़े पैमाने पर खरीदा जाता है, जिसे खाने के लिए अधिकांश आबादी को वितरित किया जाता है।

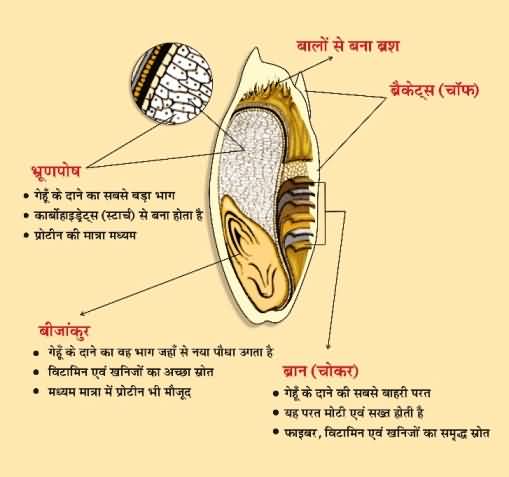

अनाजों से मिलने वाली ऊर्जा में गेहूँ सबसे सस्ते स्रोतों में से एक है, इसकी खपत से प्रोटीन (20 प्रतिशत) और कैलोरी (19 प्रतिशत) उपयोग का एक बड़ा हिस्सा प्राप्त होता है। मनुष्यों के समुचित विकास एवं उचित वृद्धि के लिए पौष्टिक आहार अत्यन्त महत्वपूर्ण है।

यह शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए शरीर के चयापचय को बनाए रखने के अलावा, बीमारियों से बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। भोजन हमारी दैनिक उपापचय आवश्यकता को पूरा करने के लिए ऊर्जा, प्रोटीन, आवश्यक वसा, विटामिन, एंटीऑक्सिडेंट एवं खनिज लवण प्रदान करता है।

इनमें से अधिकांश को मानव शरीर में संश्लेषित नहीं किया जा सकता है, इसलिए आहार के माध्यम से पूरा किया जाता है। इसके अतिरिक्त, इसमें मौजूद पोषण-विरोधी तत्व मानव स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। असंतुलित खाद्य पदार्थों के सेवन से विश्व में करोड़ों लोग प्रभावित होते हैं जो कि लोगों को खराब स्वास्थ्य और कमजोर सामाजिक-आर्थिक स्थितियों की ओर ले जाता है। प्राथमिकता के तौर पर अब तक लगातार बढ़ती आबादी का पेट भरने के लिए उच्च उत्पादन देने वाली किस्मों के विकास पर ध्यान केंद्रित किया गया है।

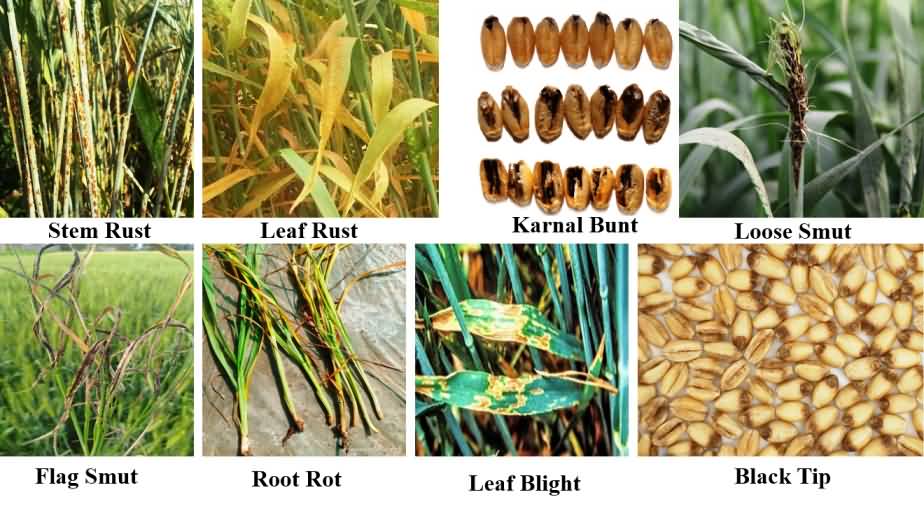

भाकृअनुप-भारतीय गेहूँ एवं जौ अनुसंधान संस्थान, करनाल, हरियाणा की अखिल भारतीय गेहूँ एवं जौ सुधार परियोजना के तहत अब तक लगभग 480 से अधिक उच्च उत्पादन एवं रोगरोधी गेहूँ की किस्में विकसित की जा चुकी हैं जिसमें चपाती, कठिया एवं खपली गेहूँ शामिल हैं।

चित्र 1: उच्च उत्पादन एवं रोगरोधी गेहूँ की किस्म डीबीडब्ल्यू 187 (करण वंदना)

कुपोषण का वैश्विक परिदृश्य

विश्व में लगभग 2.0 बिलियन जनसंख्या अपुष्ट-भोजन से प्रभावित है जबकि 795 मिलियन जनसंख्या कुपोषित है। भारत में लगभग 21.9 प्रतिशत जनसंख्या गरीबी रेखा के नीचे वास करती है। भारत विश्व के सबसे अधिक (194.6 मिलियन) कुपोषित लोगों का घर है जहाँ पर 5 वर्ष से कम आयु के 38.4 प्रतिशत बच्चे बौने/छोटे कद के एवं 35.7 प्रतिशत बच्चे कम वजन के हैं।

खाद्य पदार्थों में विटामिन्स एवं खनिज तत्वों के अभाव के कारण भारत के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में लगभग 12 मिलियन अमेरिकी डालर का प्रतिवर्ष घाटा होता है। भारत सरकार के लिए खाद्य एवं पोषण को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से मुख्य धारा में लाना अतिआवश्यक है।

इस संदर्भ में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के मार्गदर्शन में कृषि अनुसंधान एवं विकास कार्यक्रमों के माध्यम से भारतीय गेहूँ एवं जौ अनुसंधान संस्थान में गेहूँ की जैव संवर्धित किस्में विकसित करने की शुरुआत की गई है जो पारम्परिक किस्मों की तुलना में 1.5 से 3.0 गुना अधिक पौष्टिक हैं।

जैव संवर्धित किस्में न केवल पर्याप्त कैलोरी प्रदान करती हैं, बल्कि पर्याप्त वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक पोषक तत्व भी प्रदान करती हैं। यह एक कुपोषण निवारण के लिए टिकाऊ एवं लागत प्रभावी तकनीक है।

इस योजना के तहत भाकृअनुप-भारतीय गेहूँ एवं जौ अनुसंधान संस्थान, करनाल द्वारा दर्जन भर से अधिक गेहूँ की किस्मों का विकास किया गया है। जिन्हें मनुष्यों एवं पशुधन के उत्तम स्वास्थ्य के लिए आहार श्रृंखला में शामिल किया जा सकता है। ताकि कुपोषण को स्थायी रूप से दूर किया जा सके और विजन 2022 ‘‘कुपोषित मुक्त भारत‘‘, राष्ट्रीय पोषण रणनीति को बढ़ावा मिल सके।

गेहूँ की गुणवत्ता एवं उत्पादन

भाकृअनुप-भारतीय गेहूँ एवं जौ अनुसंधान संस्थान, करनाल द्वारा अखिल भारतीय समन्वित गेहूँ एवं जौ सुधार परियोजना के अन्तर्गत उच्च प्रोटीन और पोषक तत्वों से भरपूर गेहूँ की 15 जैव संवर्धित प्रजातियाँ विकसित की गई हैं जिनमें से चार किस्मों ( डीबीडब्ल्यू 303, एचडी 3293, डीडीडब्ल्यू 48 एवं एचआई 1633) का अनुमोदन माननीय नरेन्द्र मोदी, प्रधान मंत्री, भारत सरकार द्वारा दिनांक 16 अक्तूबर, 2020 को किया गया।

वैज्ञानिकों ने अपने अनुसंधान से इन प्रजातियों को 10.7 प्रतिशत से अधिक प्रोटीन एवं भरपूर मात्रा में सूक्ष्म तत्वों से लैस कर दिया है जिससे यह प्रजातियाँ कुपोषण की समस्या के समाधान में क्रांतिकारी भूमिका निभा सकती हैं। देश में विशेषकर बच्चों और महिलाओं में रक्त तथा सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी को दूर करने के उद्देश्य से भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के विभिन्न संस्थानों के वैज्ञानिकों द्वारा विकसित की गई किस्मों की विस्तृत जानकारी को तालिका 1 में दर्शाया गया है।

इन प्रजातियों में प्रोटीन (10.7-14.7 प्रतिशत), जिंक (32.1-42.8 पीपीएम), लौह तत्व (34.9-47.1 पीपीएम) तथा ताम्बा एवं मैग्नीज भरपूर मात्रा में उपलब्ध हैं। इन सभी प्रजातियाँ से उच्च उत्पादन क्षमता के साथ स्वादिष्ट चपातियाँ तो बनती ही हैं साथ ही यह प्रजातियाँ बिस्कुट, ब्रेड, नूडल्स एवं पास्ता बनाने के लिए भी उपयुक्त हैं।

तालिका 1: जैव संवर्धित किस्में एवं इनके मुख्य आकर्षण

| प्रजातियों के नाम | बीजाई की दशा | उपज (कुंतल/हैक्टर) | गुणवत्ता मानक | |||

| औसत | क्षमता | प्रोटीन(%) | जस्ता (पीपीएम) | लोहा (पीपीएम) | ||

| उत्तर पश्चिमी मैदानी क्षेत्र: पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान (कोटा एवं उदयपुर संभाग को छोड़कर) पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड के तराई क्षेत्र, जम्मू कश्मीर के जम्मू एवं कठुआ जिले व हिमाचल प्रदेश का ऊना जिला एवं पोंटा घाटी को मिलाकर यह क्षेत्र बनाया गया है। | ||||||

| डीबीडब्ल्यू 303 | सिंचित, समय से बीजाई | 81.40 | 97.40 | 12.1 | 36.9 | 35.8 |

| डीबीडब्ल्यू 187 (करण वंदना) | सिंचित, समय से बीजाई | 75.50 | 96.60 | 11.6 | 32.1 | 43.1 |

| डीबीडब्ल्यू 173 | सिंचित, देर से बीजाई | 47.20 | 57.00 | 12.5 | 33.1 | 40.7 |

| एचडी 3298 | सिंचित, देर से बीजाई | 39.00 | 47.40 | 12.1 | 39.6 | 43.1 |

| पीबीडब्ल्यू 757 | सिंचित, देर से बीजाई | 36.70 | 44.90 | 13.0 | 42.3 | 36.5 |

| पीबीडब्ल्यू 752 | सिंचित, देर से बीजाई | 49.70 | 62.10 | 12.4 | 38.7 | 37.1 |

| एचपीबीडब्ल्यू 01 | सिंचित, समय से बीजाई | 51.70 | 64.80 | 12.3 | 40.6 | 40.0 |

| डब्ल्यूबी 2 | सिंचित, समय से बीजाई | 51.60 | 58.90 | 12.4 | 42.0 | 40.0 |

| उत्तर पूर्वी मैदानी क्षेत्र: इस क्षेत्र को पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखण्ड, उड़ीसा, पश्चिमी बंगाल की पहाड़ियों को छोड़कर, असम एवं उत्तर पूर्वी राज्यों के मैदानी भाग को मिलाकर बनाया गया है। | ||||||

| एच डी 3171 | वर्षा आधारित, समय से बीजाई | 28.01 | 46.30 | 12.0 | 33.4 | 47.1 |

| एच डी 3293 | वर्षा आधारित, समय से बीजाई | 38.87 | 41.60 | 10.7 | 37.7 | 34.9 |

| मध्य क्षेत्र: इस उत्पादन क्षेत्र में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, राजस्थान के कोटा एवं उदयपुर संभाग तथा उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र (झांसी एवं चित्रकूट सम्भाग) आदि राज्य शामिल हैं। | ||||||

| एचआई 8759 (पूसा तेजस) | सिंचित, समय से बीजाई | 56.00 | 75.00 | 12.0 | 42.8 | 42.1 |

| प्रायद्वीपीय क्षेत्र: इस उत्पादन क्षेत्र में महाराष्ट्र, कर्नाटक, आन्ध्र प्रदेश, गोवा एवं तमिलनाडु के मैदानी भाग, तमिलनाडु के नीलगिरी एवं पलनी पर्वतीय क्षेत्र तथा केरल के वायनाड एवं इडुक्की जिले शामिल किया गया है। | ||||||

| डीडीडब्ल्यू 48 | सिंचित, समय से बीजाई | 47.40 | 72.00 | 12.1 | 39.7 | 38.8 |

| एमएसीएस 4028 | सीमित सिंचाई/वर्षा आधारित, समय से बीजाई | 19.30 | 28.70 | 14.7 | 40.3 | 46.1 |

| एचआई 1605 (पूसा उजाला) | सीमित सिंचाई, समय से बीजाई | 29.10 | 44.00 | 13.0 | 35.0 | 43.0 |

| एचआई 1633 (पूसा वाणी) | सिंचित, देर से बीजाई | 41.70 | 65.80 | 12.4 | 41.1 | 41.6 |

| यूएएस 375 | सीमित सिंचाई/वर्षा आधारित, समय से बीजाई | 22.25 | 30.75 | 13.8 | 32.1 | 43.6 |

चित्र 2: कठिया गेहूँ की उन्नत किस्म डीडीडब्ल्यू 48

व्यक्तिगत खाद्य-सुरक्षा

गेहूँ का पूरे देश में प्रागैतिहासिक काल से विभिन्न संसाधित रूपों (आटा, सूजी, दलिया, डबलरोटी, फ्लेक्स, सेवइयाँ, बिस्कुट, पास्ता, केक, नूडल्स व अनेक पेय पदार्थ आदि) में सेवन किया जाता है। स्वतंत्रता के बाद भारत में खाद्य उत्पादन कम होने के कारण घरेलू खपत के लिए गेहूँ का आयात करना पड़ता था।

वर्ष 1950-51 में भारत में 50.8 मिलियन टन खाद्यान्न का उत्पादन होता था। वर्ष 2019-20 में इसमें छः गुना वृद्धि हुई और यह 296.65 मिलियन टन हो गया। इसके साथ ही खाद्यान्न के आयात पर निर्भर रहने वाला भारत आज खाद्यान्न निर्यातक देश बन चुका है। भारत में खाद्य पदार्थों के उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि होने के बावजूद अभी भी लोगों के भूखे रहने की रिपोर्ट आती रहती है।

भारत जैसे विशाल और आर्थिक विषमताओं वाले देश में दूर-दराज के दुर्गम इलाकों तक समाज के सबसे कमजोर वर्ग तक अनाज की भौतिक उपलब्धता सुनिश्चित करना एक चुनौती पूर्ण कार्य है। परन्तु अनुकूल, नीतियों, कारगर योजनाओं और प्रभावी क्रियान्वयन ने इस कार्य को बखूबी अंजाम दिया है।

चित्र 3: गेहूँ से बने उत्पाद

सन् 1960 के दशक में देश भर में स्थापित की गई सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) का उद्देश्य समाज के सभी वर्गों तक उचित कीमत पर अनाज को उपलब्ध कराना था, जिससे देश में अनाज की कमी होने पर भी खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

इसके लिए अनाज की खरीद, भंडारण, परिवहन और आम जनता तक वितरण की एक मजबूत प्रणाली विकसित की गई, जिसमें उपभोक्ताओं को उचित कीमत वाली राशन की दुकानों के माध्यम से एक निश्चित मात्रा में अनाज उपलब्ध कराया गया। परन्तु समय के साथ अनाज उत्पादन और सामाजिक-आर्थिक स्तर में हुए बदलाव के कारण इस प्रणाली की नीति में भी लगातार बदलाव हुआ और आज इसे लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) के रूप में लागू किया जा रहा है।

वर्ष 1950-51 के दौरान देश में खाद्य उपलब्धता प्रति व्यक्ति (किलोग्राम प्रति वर्ष) में गेहूँ का योगदान 16.66 प्रतिशत था। जो कृषि वैज्ञानिकों के अथक प्रयासों से वर्ष 2018-19 में 36.30 प्रतिशत तक पहुँच गया है।

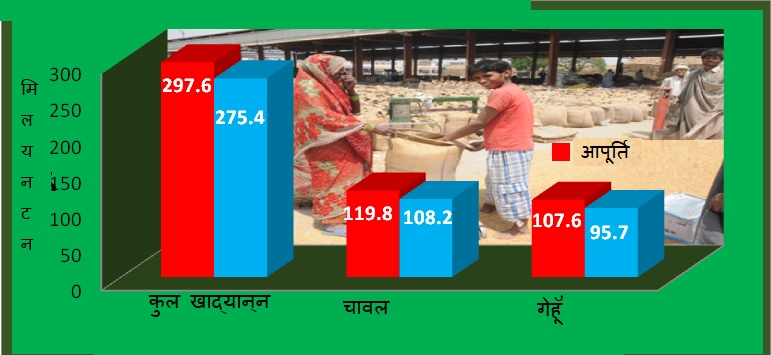

वर्ष 2020-21 के दौरान देश में लगभग 275.6 मिलियन टन खाद्यान्न की मांग है जब कि आपूर्ति के लिए 297.6 मिलियन टन खाद्यान्न उपलब्ध है। खाद्यान्न की कुल आपूर्ति में गेहूँ की भागीदारी 36.2 प्रतिशत है जिसे चावल के बाद दूसरा स्थान प्राप्त है जिसे चित्र 3 में दर्शाया गया है।

चित्र 4: वर्ष 2020-21 के लिए भारत में गेहूँ की आपूर्ति एवं मांग

Authors

मंगल सिंह, अनुज कुमार, सत्यवीर सिंह, चरण सिंह एवं ज्ञानेन्द्र प्रताप सिंह

भाकृअनुप-भारतीय गेहूँ एवं जौ अनुसंधान संस्थान, करनाल, हरियाणा

Email: msiiwbr@gmail.com