24 Nov नींबू वर्गीय फसलों की प्रमुख रोग व्याधियां एवं उनका प्रबन्धन

Major Disease and Their Management in Citrus Crop

आजकल नींबू वर्गीय फलों पर, इनके शरीर को ऊर्जादायक एवं औषधीय प्रभाव वाले गुणों के कारण, विशेष ध्यान है। यें फल विटामिन सी, शर्करा, अमीनो अम्ल एवं अन्य पोषक तत्वों के सर्वोत्तम श्रोत होते हैं।

इन फल वृक्षों में नींबू वर्गीय फलों जैसे सन्तरे, नींबू व मौसमी आदि का महत्वपूर्ण स्थान है। नींबू वर्गीय फसलों में अनेक प्रकार के कारक जीवों जैसे कवक, जीवाणु, विषाणु, विषाणु समकक्ष जीव एवं सूत्रकृमि द्वारा विभिन्न रोग व्याधियों का प्रकोप होता है। भारत में नींबू वर्गीय फसलों की प्रमुख रोग व्याधियां एवं उनकी रोकथाम इस प्रकार है–

1. नींबू का आर्द्र गलन रोगः

यह रोग नर्सरी में पौधों को हानि पहुंचाता है। आर्द्रगलन नये पौधों या बीजांकुरो का सामान्य रोग है। यह उन सभी स्थानों पर पाया जाता है जहां पर नमी की अधिकता तथा खेतों मे जल निकास का उचित प्रबन्ध नही होता है।

आर्द्रगलन रोग नींबू वर्गीय फसलों की सभी प्रजातियों के नये अंकुरित होने वाले पौधो को रोग ग्रसित कर सकता है। यह रोग पीथियम, फाइटोफ्थोरा एवं राइजोक्टोनिया नामक कवको की प्रजातियों द्वारा होता है। इस रोग में पौधें भूमि सतह के पास गलकर गिरने लगते है और मर जाते है।

रोग की रोकथामः

- इस रोग के नियन्त्रण हेतु उचित कवकनाशियों से भूमि का उपचार करना चाहिये।

- मृदा के निर्जर्मीकरण के लिये एक भाग फॉर्मलीन को 50 भाग जल में मिलाकर नर्सरी की मिट्टी को 4 इंच गहराई तक गीला कर देते है।

- इस निर्जर्मीकरण के साथ- साथ यदि मृदा में बोर्डो मिश्रण 5:5:50 के अनुपात में, फाइटोलान 0.2%, पेरिनॉक्स 0.5%, कैप्टान 0.2% इत्यादि कवकनाशियों को भी मिला दिया जाये तो आर्द्रगलन रोग के उत्पन्न होने की सम्भावना कम हो जाती है।

2. नींबू का एन्थ्रेक्नोज/ विदर-टिप/ डाई बैक रोगः

यह एक कवक जनित रोग है। यह रोग कोलेटोट्राइकम ग्लोइयोस्पोरोइड्स नामक कवक द्वारा होता है। यह रोग शाखाओं को प्रभावित करता है। रोगी शाखायें शीर्ष से लेकर नीचे की ओर सूखने लगती है। यह शीर्ष से नीचे की ओर सूखने की प्रक्रिया पीली होकर सूखती एवं गिरती हुई पत्तियों एवं तने पर गोंद के निर्माण के साथ बढ़ती जाती है। अन्ततः सम्पूर्ण पौधा सूख जाता है।

रोग का प्रबन्धनः

- सूखी हुई शाखाओं को काट देना चाहिये एवं इनके काटे गये सिरो को बोर्ड़ो पेस्ट अथवा अन्य कॉपर युक्त कवकनाशी का लेप करके सुरक्षित कर देना चाहिये।

- ऐसे पेड़ पर कार्बेन्ड़ाजिम 0.1% अथवा कैप्टाफोल 0.2% घोल का तीन बार छिड़काव करना चाहिये। पौधों में यूरिया खाद का समुचित प्रयोग करना चाहिये।

- यूरिया खाद का 100 ग्राम/ प्रति 10 लीटर पानी का घोल बनाकर पौधों का ओज बढ़ाने के लिये छिड़काव करना चाहिये।

- जल निकास की समुचित व्यवस्था होनी चाहिये व पौधों की उचित सिंचाई करनी चाहिये।

- बोर्ड़ो मिश्रण 1.0% अथवा फरबाम अथवा जिनेब या कैप्टान 0.2% घोल का सामायिक छिड़काव करने से अच्छा रोग नियन्त्रण होता है।

- जिंक सल्फेट, कॉपर सल्फेट एवं चूने का मिश्रण 0.6:0.2:0.5 किलोग्राम 100 लीटर पानी में मिलाकर प्रयोग करने से भी प्रभावशाली रोग नियन्त्रण होता है।

3. नींबू का चूर्णिल आसिता रोगः

चूर्णिल आसिता रोग शरद ॠतु में समान्यतः होने वाला रोग है और यह नींबू वर्गीय फसलों की लगभग सभी प्रजातियों पर दिखाई देता है। यह मैन्डरिन एवं स्वीट ऑरेन्ज की गम्भीर बीमारी है।

चूर्णिल आसिता एक कवक जनित रोग है। यह रोग एक्रोस्पोरियम टिन्जिटैनियम नामक कवक द्वारा होता है।

चूर्णिल आसिता रोग होने पर पत्तियों की ऊपरी सतह पर सफेद चूर्ण के समान कवक की वृद्धि के धब्बे दिखाई देते है। ये धब्बे बढ़कर पूरी पत्तियों को ढ़क देते है। पत्तियों की ड़ण्ठल एवं शाखायें भी इस सफेद फफूंद की वृद्धि से ढ़क जाती है।

रोग ग्रसित पत्तियां पीली पडकर मुड़ने लगती है और परिपक्व होने से पहले ही झड़ जाती है। गम्भीर संक्रमण होने पर छोटे फलों पर भी चूर्णिल आसिता की सफेद चादर ढ़क जाती है और वे पकने से पहले ही पेड़ से गिर जाते है।

रोग का प्रबन्धनः

- सल्फर चूर्णिल आसिता रोग का अच्छा नियंत्रण करता है। सुबह के समय 20 किलोग्राम/ हैक्टेअर की दर से सल्फर का बुरकाव करने से इस रोग का प्रभावशाली नियंत्रण होता है।

- कैलक्सीन 0.2-0.3% का 15 दिन के अंतराल पर छिड़काव करने से चूर्णिल आसिता रोग का अच्छा नियंत्रण होता है।

- रोग से बचने के लिये घुलनशील (वेटेबल) सल्फर 0.2% और ट्राइडेमोर्फ 0.1% अथवा कार्बेन्डाजिम 0.05% का 20 दिन के अंतराल पर तीन बार छिड़काव करना चाहिये। इससे रोग की उत्तम रोकथाम होती है।

- गम्भीर संक्रमण होने पर प्रभावित पौधे के भाग को तोड़कर सावधानी से नष्ट कर देना चाहिये।

4. नींबू वर्गीय फसलों का गमोसिस रोग:

यह रोग विशेषतः अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में फाईटोफ्थोरा नामक कवक के द्वारा होता है। इस रोग के लक्षण पत्तियों के पीले पड़ने से शुरू होते है। कवक पत्तियों पर झुलसा रोग के लक्षण उत्पन्न करता है। इस रोग से प्रभावित पौधों की छाल पर गोंद का स्राव होने लगता है।

इस छाल पर स्पष्ट रूप से भूरे रंग के धब्बे कठोर हो चुके ढ़ेर सारे गोंद के साथ दिखाई पड़ते है। प्रभावित पेड़ की जड़ के पास मिट्टी हटाने से जल-पारभाषक, श्लेष्मी एवं लालिमा युक्त भूरे तथा बाद में काले रंग की छाल दिखाई पड़ती है। कवक के ताजा संक्रमण के कारण यह छाल आसानी से अलग हो जाती है। गम्भीर संक्रमण के कारण अन्ततः पेड़ मर जाता है।

रोग का प्रबन्धन:

- इस रोग की रोकथाम के लिये फोसेटाईल – ए.एल. (2.5 ग्राम / ली.) अथवा रिडोमिल एम.जेड.- 72 (2.75 ग्राम / ली. जल) के छिड़काव के साथ-साथ पूर्ण पौधें एवं थाले को आच्छादित करते हुये ड्रेंचिन्ग करनी चाहिये। यह छिड़काव 40 दिन कॆ अन्तराल पर करना चाहिये।

- गमोसिस के नियन्त्रण हेतू रोग ग्रसित भाग की छाल को खुरचकर निकाल देना चाहिये एवं मेटालेक्जाइल एम.जेड.72 की लेई लगानी चाहिये।

- रोग प्रतिरोधी रुट स्टाक्स जैसे सॉर ऑरेन्ज (सिट्रस ऑरेन्टियम) का प्रयोग करना चाहिये।

- जल निकास की समुचित सुविधा होनी चाहिये एवं ज्यादा सिंचाई नही करनी चाहिये। पौधों के मूलस्तम्भ को पानी के निरन्तर सम्पर्क से बचाने हेतु थाला विधि से सिंचाई करनी चाहिये तथा पौधें के मूल स्तम्भ पर मिट्टी चढ़ानी चाहिये।

- पौधों को घाव लगने से बचाना चाहिये।

- पौधों की रोपाई वाले गड्ढ़ो में जिंक सल्फेट, कॉपर सल्फेट एवं बिना बुझे चूने का 5:1:4 अनुपात में मिश्रण बनाकर रोपाई से तुरन्त पहले प्रयोग करना चाहिये।

- स्वस्थ पौधों को रोगो से बचाने हेतू उन्हें साल में एक बारबोर्डो पेस्ट से 50-75 सेमी भूमि तल से ऊंचाई तक रंग देना चाहिये।

5. गैनोडर्मा जड़ गलन रोगः

यह रोग गैनोडर्मा लुसिडम नामक कवक द्वारा होता है। इस रोग के कारण पौधें के प्रभावित ऊतक मर जाते है और रंगहीन हो जाते है। लकड़ी मुलायम होकर सड़ने लगती है। पौधे का ऊपरी भाग एवं शाखाऐं सूखने लगती है। रोग की अग्रिम अवस्था में लकड़ी की तरह की फफूंद की वृद्धि तने के आधार पर दिखाई देती है। अन्ततः पूरा वृक्ष सूख जाता है।

रोग का प्रबन्धनः

- फसल के अवशेषों को स्वस्थ पौधो के तनो एवं जड़ो के सम्पर्क मे नही आने देना चाहिये।

- हरी खाद की फसलों को उगाकर भूमि मे मिलाने से इस रोग की रोकथाम में सहायता मिलती है।

- पौधों के सड़ने वाले एवं मृत भाग एवं कवक की वृद्धि बाग से निकाल कर नष्ट कर देना चाहिये।

- यदि कुछ जड़े रोगी हो तो उनको काटकर अलग कर दे और प्रति पेड़ की दर से 0.5-1 किग्रा सल्फर चूर्ण थाले की मिट्टी में मिलाना चाहिये।

- प्रभावित नींबू अथवा सन्तरे आदि के पेड़ के थालों को कवकनाशी प्रतिजैविक ऑरियोफन्जिन 0.03% (1.5 ग्राम 5 लीटर पानी में) घोल अथवा कार्बेन्ड़ाजिम 0.05% को सिंचाई के एक दिन बाद ड्रेन्चिंग करने से रोग की अच्छी रोकथाम होती है।

6. डिप्लोडिया गमोसिस रोगः

यह एक कवक जनित रोग है। यह रोग डिप्लोडिया नाटेलेन्सिस नामक कवक द्वारा होता है। यह रोग मुख्यतः स्वीट ऑरेन्ज एवं मैन्ड़रिन को प्रभावित करता है। इस रोग में मूल स्तम्भ के ऊपरी भाग, टहनियों एवं शाखाओं से गोंद का अत्यधिक स्राव होता रहता है।

इस रोग का सक्रंमण सामान्यतः भूमि के ऊपर भाग मे शाखाओं में पड़ी दरारों अथवा कटे-फटे स्थानों से शुरू होता है। पौधों की छाल मृत हो जाती है। रोग ग्रसित भाग से गोंद का स्राव होता रहता है और यह सूखकर काला हो जाता है।

रोग का प्रबन्धनः

- पेड़ को स्वस्थ एवं पूर्ण पोषित दशा में रखना चाहिये।

- छालों पर घावो विशेषतः तनो एवं उनके जोड़ो की छालों को खुरचकर बोर्ड़ो पेस्ट से लेप करना चाहिये।

- टूटे हुये तनों को अच्छी प्रकार काट देना चाहिये।

- कार्बेन्ड़ाजिम 0.1% का रोग ग्रसित भागो पर छिड़काव करने से रोग को कम किया जा सकता है।

7. शुष्क जड़ गलन रोगः

यह एक कवक जनित रोग है। यह रोग फ्यूजेरियम, मैक्रोफोमिना एवं डिप्लोडिया नामक कवको की प्रजातियों द्वारा होता है। इस रोग में पौधों की बड़ी जड़ो की छाल भूमि सतह के नीचे गलना प्रारम्भ कर देती है। रोगी जड़ो से बुरी दुर्गन्ध आती रहती है। छाल पहले नम होकर गहरे रंग की हो जाती है। बाद में छाल टूटकर अलग हो जाती है और सूख जाती है। जड़ का अधिकांश भाग गल जाता है। पत्तियां पीली हो जाती है और गिरने लगती है। इस रोग के परिणाम स्वरूप असामान्यतः छोटे आकार वाले फलों की बहुत मात्रा में फलत होती है।

रोग का प्रबन्धनः

- भारी मृदा में मृदा की दशा को हरी खाद का प्रयोग करके सुधारा जा सकता है।

- उचित सिंचाई एवं खाद विशेषतः नाइट्रोजन देना चाहिये।

- पत्तियों पर यूरिया का स्प्रे (छिड़काव) करने से पौधें रोग मुक्त हो जाते है।

- पेड़ के थाले को कार्बेन्ड़ाजिम 0.1% व उसके उपरान्त मैन्कोजैब 0.25% अथवा क्लोरोथैलोनिल 0.2% के घोल को सिंचाई के 12 से 24 घन्टे बाद एक माह के अन्तराल पर ड्रेन्चिंग करने से रोग प्रभावी रूप से नियन्त्रित हो जाता है। प्रत्येक रसायन का एक लीटर घोल प्रत्येक एक वर्ग मीटर थाले की दर से प्रयोग करना चाहिये।

8. सन्तरे का स्केब / वेरूकोसिस रोगः

यह रोग सभी नींबू वर्गीय फसलों में होता है परन्तु स्वीट ऑरेन्ज व लेमन पर प्रमुख रूप से होता है। यह रोग इल्सिनॉय फाव्सेट्टी नामक कवक द्वारा होता है। यह रोग पत्तियों, शाखाओं एवं फलों पर आक्रमण करता है। रोग ग्रसित पत्तियां एठने एवं मुडने लगती है और वे छोटी हो जाती है, उनका आकार विकृत हो जाता है।

पत्तियों पर मस्से की तरह की वृद्धि (वार्टि ग्रोथ) की विपरीत सतह पर एक गोल वृत्ताकार गड्ढ़ा एक गुलाबी से लाल रंग के केन्द्र के साथ दिखाई देता है। शाखाओं के संक्रमण में भी समान धब्बे दिखाई देते है और रोग ग्रसित शाखायें अंततः मर जाती है।

फलों पर कॉर्की अथवा स्कैब (खुरंड़) के समान धब्बे दिखाई देते है और रोग का गम्भीर संक्रमण होने पर वे जल्दी ही मिल जाते है जिससे फलों का बहुत अधिक भाग प्रभावित हो जाता है। फलों की सतह खुरदरी बन जाती है। फल झड़ने लगते है कुछ स्थानो पर 25 से 55% फल (रोग ग्राही प्रजातियों में) स्कैब रोग की गम्भीर तीव्रता के कारण नष्ट हो जाते है।

रोग का प्रबन्धनः

- रोग ग्रसित पत्तियों, शाखाओं एवं फलों को एकत्र करके नष्ट कर देना चाहिये।

- बोर्डो मिश्रण (1.0%) का छिड़काव अच्छा नियन्त्रण करता है। कॉपर ऑक्सीक्लोराइड (0.3%) अथवा डाईफाल्टान (0.2%) अथवा कार्बेन्डाजिम (0.1%) या क्लोरोथैलोनिल (0.2%) का 15 दिन के अंतराल पर छिड़काव रोग नियन्त्रण में प्रभावी पाया है।

9. नींबू का पिंक रोग (गुलाबी बीमारी):

सन्तरे का पिंक रोग (गुलाबी बीमारी) एक कवक जनित रोग है। यह रोग पेलिकुलेरिया सालमोनिकॉलर नामक कवक द्वारा होता है। यह रोग सामान्यतः मानसून के दौरान अथवा उसके एकदम बाद में प्रकट होता है। इस रोग को टहनी एवं शाखाओं पर सफेद अथवा गुलाबी कवकीय वृद्धि की उपस्थिति से पहचाना जाता है।

रोग की शुरूआत में छाल पर हल्का गोंद निकलते हुये देखा जा सकता है। पत्तियां पीली होकर सूख जाती है। रोग ग्रसित भागो पर कवकजाल की रजत सफेद परत छोटे गुलाबी छालों या स्फोटों (पस्चूल्स) के साथ दिखाई पडती है। रोग की अग्रिम अवस्था में छाल सूखकर लम्बवत दरारें उत्पन्न हो जाती है। छाल एवं लकडी भूरे रंग की हो जाती है और अन्ततः ऊतको के मरने के कारण तने में उकठा रोग हो जाता है।

रोग का प्रबन्धनः

- रोग ग्रसित टहनियों एवं शाखाओ के कुछ से.मी. भाग को लेते हुये कटाई छटाई करके जला देना चाहिये। इसके बाद बोर्डो लेप का काटे गये भाग पर प्रयोग करना चाहिये।

- बोर्डो मिश्रण 1.0% का छिड़काव अथवा चूना गंधक का छिड़काव पौधों को रोगजनक के ओर आक्रमण से सुरक्षित करता है।

10. नींबू का कैंकर अथवा सिट्रस कैंकर रोगः

यह वर्षा ॠतु के समय होने वाला सबसे गम्भीर रोग है। यह रोग जैन्थोमोनास कॉम्पेस्ट्रिस पैथोवार सिट्राई नामाक जीवाणु द्वारा होता है। यह रोग सभी प्रकार के नींबू वर्गीय फसलों को ग्रसित करता है। इस रोग के लक्षण पत्तियों, शाखाओं, फलों एवं ड़ण्ठल पर दिखाई देते है।

कैंकर रोग के चिन्ह/ लक्षण शुरू में पीले धब्बों के रूप में प्रकट होते है जो निरन्तर बढते हुये कठोर, भूरे रंग के उभरे हुये छालों में बदल जाते है। ये छालें एक विशेष प्रकार के पीले घेरे से घिरे होते है। कैंकर के ये छालें फलों के छिलके तक ही सीमित रह जाते है और इसके गुद्दे को नही भेद पाते है। कैंकर रोग से ग्रसित फलों का बाजार मूल्य बहुत ही गिर जाता है। इसके कारण किसान भाईयों को बहुत अधिक आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है।

रोग का प्रबन्धनः

- रोग से ग्रसित सभी टहनियों एवं शाखाओं को मानसून से पहले काट छांट करके जला देना चाहिये और शाखाओं के कटे हुये सिरो को बोर्ड़ो पेस्ट से लेप करने से रोग फैलने से बचाया जा सकता है।

- 100 पी. पी. एम. स्ट्रेप्टोसाइक्लिन (10 ग्राम स्ट्रेप्टोसाइक्लिन+ 5 ग्राम कॉपर सल्फेट 100 लीटर में मिलाकर) अथवा ब्लाइटॉक्स (0.3%) अथवा नीम की खली का घोल (1 किलोग्राम 20 लीटर पानी में) फरवरी, अक्टूबर एवं दिसम्बर के समय प्रयोग करने से रोग का प्रभावी नियन्त्रण होता है।

- मैन्कोजैब का 2 ग्राम प्रति लीटर पानी मे घोल बनाकर छिड़काव करने से रोग की अच्छी रोकथाम होती है।

11. नींबू का हरितमा रोग (सिट्रस ग्रीनिंग):

नींबू का हरितमा रोग नींबू वर्गीय पौधो का सबसे विध्वंसकारी रोग है। यह एक अविकल्पी जीवाणु जनित रोग है। यह रोग नींबू की सभी प्रजातियों एवं किस्मों को हानि पंहुचाता है। पत्तियों का छोटा रह जाना, कम घनी पत्तियों का आना,

शाखाओं में मृत सिरा रोग (डाई बैक), हरे एवं मूल्यहीन फलों की बहुत कम उपज इस रोग के मुख्य लक्षण है। पत्तियों में विविध प्रकार की पर्ण हरिमाहीनता पायी जाती है। यह रोग ग्राफ्टिंग एवं सिट्रस सिल्ला (डायफोरिना सिट्राई) के द्वारा फैलता है।

रोग ग्रसित पौधों में पत्तियां एवं फल अत्यधिक गिरने लगते है और पौधा बौना रह जाता है। रोगी पौधें की कुछ शाखायें गम्भीर शाखा मृत सिरा रोग (डाई बैक रोग) के लक्षण दर्शाती है जबकि अन्य कुछ शाखायें सामान्य/ स्वस्थ दिखाई देती है।

रोगी पौधों के फल अधिकांशतः पकने पर भी हरे रह जाते है और अगर ऐसे फलों को सूर्य के प्रकाश के विपरीत देखा जाता है तो उनके छिलको पर स्पष्ट पीला धब्बा दिखाई देता है। रोगी पौधों के फल छोटे एवं विकृत आकार, कम जूस एवं अरोचक स्वाद के कारण मूल्यहीन हो जाते है।

रोग की रोकथामः

- चूंकि यह रोग ग्राफ्टिंग से फैलता है इसलिये बडवुड़ को हरितमा रोग रहित पौधों से लेकर प्रयोग करना चाहिये।

- बीजू पौधों (न्यूसेलर सीड़लींग्स) को उगाने से भी यह रोग कम फैलता है।

- रोग के वाहक कीट सिट्रस सिल्ला का नियन्त्रण करने के लिये फॉस्फोमिडान (0.025%) अथवा पैराथियान (0.025%) अथवा इमिडाक्लोप्रिड (0.004%) का छिड़काव करना चाहिये। ये कीटनाशक इस कीट की शिशु एवं प्रौढ दोनो अवस्थाओं का प्रभावी नियन्त्रण करते है।

- दानेदार डाइमेथोयेट 10% का पेड़ के थाले के चारो ओर भूमि मे प्रयोग करने पर सिट्रस सिल्ला का अच्छा नियन्त्रण होता है।

- रोगी पौधों को प्रतिजैविक टेरासाइक्लिन 500 पी. पी. एम. का इन्जेक्शन देने से रोग अस्थाई रूप से रूक जाता है।

12. सिट्रस ट्रिस्टिजा रोगः

यह एक विषाणु जनित रोग है। यह रोग नींबू के माहू (सिट्रस एफिड- टोक्सोप्टेरा सिट्रिसिडा) से संचारित होता है। इस रोग के लक्षण छोटी टहनियों एवं शाखाओं के मृत सिरा (डाई बैक) रोग, पत्तियों का पीला पड़ना एवं छोटे- छोटे फलों की भारी फलत से शुरूआत होती है।

जैसे-जैसे रोग के लक्षण बढ़ते जाते है यह गम्भीर पर्ण हरिमाहीनता व पत्तियों पर जगह- जगह हरे धब्बों में बदल जाता है। रोगी पौधों की छोटी सहायक जड़े मर जाती है, बडी जड़ो की छाल विकृत एवं भंगुर हो जाती है और लेटरल जड़ो में शुष्क गलन (ड्राई रोट) के लक्षण दिखाई देते है।

सात- आठ वर्ष बाद रोगी पौधें की शाखायें पूरी तरह सूख जाती है और पौधा पूरी तरह सूखकर उकठा (विल्ट) रोग से ग्रसित दिखाई देता है। कुछ पौधें रातों रात उकठा रोग के लक्षण दर्शाते है और वे दो या तीन दिन में पूर्णतः सूख जाते है। इसलिये ट्रिस्टिजा रोग को क्विक डेक्लाइन (शीघ्र डेक्लाइन) रोग भी कहते है।

रोग की रोकथामः

- अच्छी कृषण क्रियायें, जल निकास की समुचित व्यवस्था एवं भूमि का उर्वरता स्तर बढ़ाने से रोग को कम करने में सहायता मिलती है।

- स्वस्थ एवं प्रमाणित बड-वुड को प्रयोग करना चाहिये।

- प्रतिरोधी रूट-स्टोक्स जैसे रफलैमन, रंगपुर लाइम, ट्राईफोलियेट ऑरेन्जस, क्लियोपैट्रा मैन्डरिन आदि का वानस्पतिक प्रवर्धन के लिये प्रयोग करना चाहिये।

- न्यूसेलर सीड्लिंग्स ट्रिस्टिजा विषाणु से मुक्त रहता है अतः इनको खेती के लिये प्रयोग किया जाना चाहिये।

- इस रोग को रोकने का सर्वोत्तम उपाय पौधशाला एवं बागों में नींबू के माहू (सिट्रस एफिड) की समष्टि का कीटनाशको का प्रयोग करके नियन्त्रण करने से होता है। कीटनाशको जैसे मोनोक्रोटोफॉस (0.05%), इमिडाक्लोप्रिड (0.004%) का सामायिक छिड़काव ट्रिस्टिजा रोग को दूसरी बार फैलने से रोकता है।

13. नींबू का सिट्रस एक्जोकॉर्टिस रोगः

13. नींबू का सिट्रस एक्जोकॉर्टिस रोगः

यह एक वाइरॉइड जनित रोग है। इस रोग में पौधों पर छाल के फटने एवं परत उतरने के लक्षण दिखाई देते है। इस परत उतरने की विशेषता यह होती है कि यह छाल के ऊपरी भाग से संकीर्ण (कम चौड़ी) लम्बवत पट्टियों के रूप में उतरती है जो कि अन्दर वाली जीवित छाल से अलग हो जाती है। ऊपरी छाल सूखने पर धीरे- धीरे छिलके की तरह उतर जाती है। रोगी पौधें ओज विहीन हो जाते है और बौने रह जाते है।

रोग का प्रबन्धनः

- अनुत्पादक पौधों को उखाड़कर नये पौधों को लगाना चाहिये।

- रोग रहित प्रमाणित बडवुड़ को रोग सहिष्णु रूटस्टॉक्स जैसे रफ लेमन, स्वीट ऑरेन्ज, क्लियोपैट्रा मैन्डरिन और सॉर ऑरेन्ज पर लगाने से रोग की रोकथाम होती है।

- ग्राफ्टिंग मे प्रयुक्त होने वाले चाकू आदि को ट्राइसोडियम फॉस्फेट सॉप के घोल से निजर्मीकृत करना चाहिये।

14. संतरे का कज्जली रोग (सूटी मोल्ड):

वे फफूंद जो पौधो का रस चूसने वाले कीटो जैसे नींबू का माहू (सिट्रस एफिड), मिली बग अथवा स्केल कीटो के द्वारा स्रावित मीठे पदार्थ (एक प्रकार का शहद) पर उगते है, उनको सूटी मोल्ड कहते है। ये सूटी मोल्ड काजल की तरह काले एवं सूखे होते है।

कज्जली रोग एक कवक जनित रोग है। यह रोग कैप्नोडियम सिट्राई नामक कवक द्वारा होता है। इस रोग में पत्तियों, शाखाओं एवं कभी-कभी फलों पर भी एक काजल के समान काली परत बन जाती है।

इस रोग का मूल कारण माहू एवं स्केल कीटो का पौधो पर आक्रमण है। फफूंद इन कीटो द्वारा स्रावित मीठे पदार्थ/शहद पर उगता है। चींटियां फफूंद एवं कीटो को फैलाने मे सहायक होती है।

यह रोग प्रत्यक्ष हानि नही पहुंचाता है ब्लकि पौधो को मिलने वाले सूर्य के प्रकाश को रोक देता है जिससे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में बाधा पहुंचती है। इस कारण पौधा ओज विहीन होकर बौना रह जाता है और फलों का आकार घट जाता है।

रोग का प्रबन्धनः

- पौधों का रस चूसने वाले कीटो जैसे नींबू का माहू (सिट्रस एफिड), मिली बग अथवा स्केल कीटो का नियन्त्रण करने से रोग का नियन्त्रण हो जाता है।

- इन कीटो का नियन्त्रण वेटसुल्फ (0.2%)+ मेटासिड (0.1%)+ बबूल के गोंद (0.3%) का मिश्रण बनाकर मई के महीने में एक बार छिड़काव करने से हो जाता है।

- सल्फर डस्ट का बुरकाव करने से सूटी मोल्ड का नियन्त्रण करने में सहायता मिलती है।

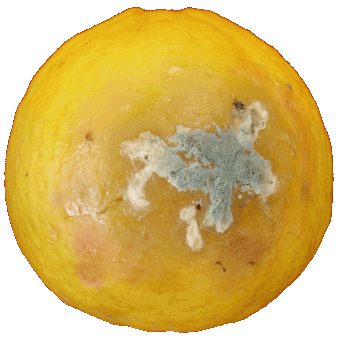

15. नींबू वर्गीय फलों पर नीले एवं हरे मोल्डः

नीली फफूंदी (ब्लू मोल्ड): यह पेनिसिलियम इटालिकम फफूंद द्वारा होता है। यह फफूंद फलों के छिलके में लगे घावों से प्रवेश करता है और एक फल से अन्य निकटवर्ती फलों में फैल जाता है। रोग के लक्षण फल की सतह पर जल-पारभाषक क्षेत्र के रूप में शुरू होते है जो बाद में रंगहीन कवकजाल की वृद्धि एवं नीले रंग के बीजाणुओं से ढ़क जाता है।

हरी फफूंदी (ग्रीन मोल्ड): यह पेनिसिलियम डिजिटेट्म फफूंद द्वारा होता है। यह फफूंद फलों के छिलके में लगे घावों से प्रवेश करता है और एक फल से अन्य निकटवर्ती फलों में फैल जाता है। रोग के लक्षण फल की सतह पर जल-पारभाषक क्षेत्र के रूप में शुरू होते है जो बाद में रंगहीन कवकजाल की वृद्धि एवं हरे रंग के बीजाणुओं से ढ़क जाता है। दोनों प्रकार के मोल्ड रोग में प्रभावित ऊत्तक मुलायम हो जाते है।

रोग का प्रबन्धनः

- फलों के सावधानी पूर्वक रख-रखाव से फलों की छाल में कम क्षति पहुंचती है।

- कटाई के बाद प्रयोग होने वाले कवकनाशी जैसे- इमाजिल का कटाई के 24 घन्टे बाद प्रयोग फफूंद के बीजाणु जनन को रोकता है।

- भण्ड़ारण के समय भण्ड़ार गृह मे कम तापमान रखने पर फफूंद का विकास कम हो जाता है।

लेखक:

रविन्द्र कुमार

भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान,

क्षेत्रीय स्टेशन, कालिम्पोंग-734301, पश्चिम बंगाल।

Email: ravindrakumarbhu@gmail.com